小学1年生

<問題>

単元:「大せつな もの」

「大せつな もの」というテーマに合わせ、母うさぎが子うさぎを守るために行動するシーンを取り上げました。物語の展開に気をつけて読み、母うさぎが足を引きずるまねをした意図に気づいていただきたいと思います。

<解答>

低学年のお子さまにとって難しく感じられる点を取り上げ、学習の支援のしかたについてくわしく説明しています。低学年の段階では、まだ問題を解くことそのものに慣れていませんから、お子さまが何につまずいてしまうのかを把握することが大切です。そのうえで、お子さまのつまずきに応じた説明をしてあげてください。

ハイレベル

ハイレベルでは、通常問題より手ごたえのあるハイレベル問題を毎月2回分出題します。

<問題>

単元:「さあ なつやすみ」

リョウくんとお父さんが、手作りのヨットの名前を決めるシーンです。会話の多い文章を読みながら、場面の様子やリョウくんの心情を想像し、「チビチャーナ」というちょっと変わった名前の由来を考えていきます。

<解答>

「支援のポイント」では、問題に取り組む際にどのようにアドバイスすればよいのかを紹介しています。また、「ほめ方のポイント」には、丸つけの際に特にほめていただきたい点を掲載。単に正解だったことだけではなく、「ここが理解できている」「こんな力がある」と具体的にほめてあげることが、お子さまの自信につながります。

解答のPDFを見る

算数

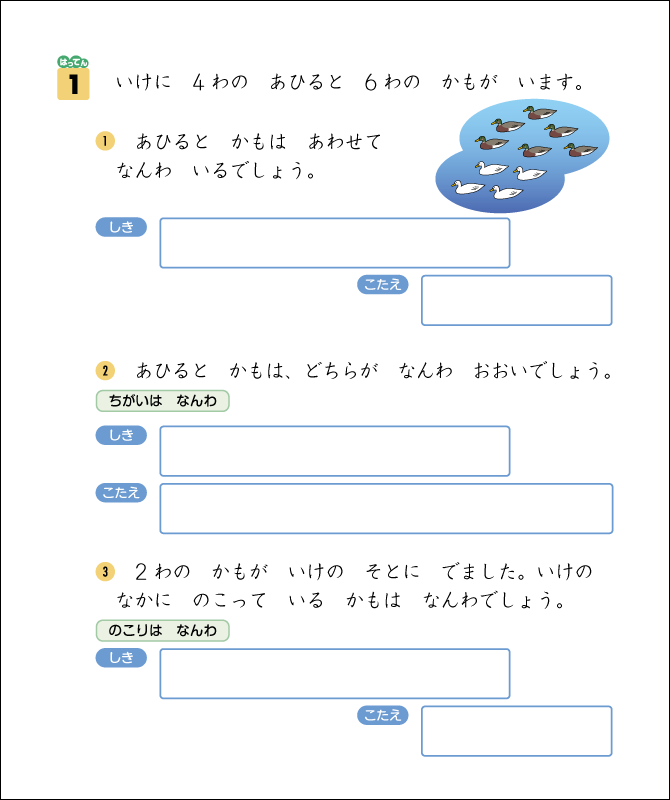

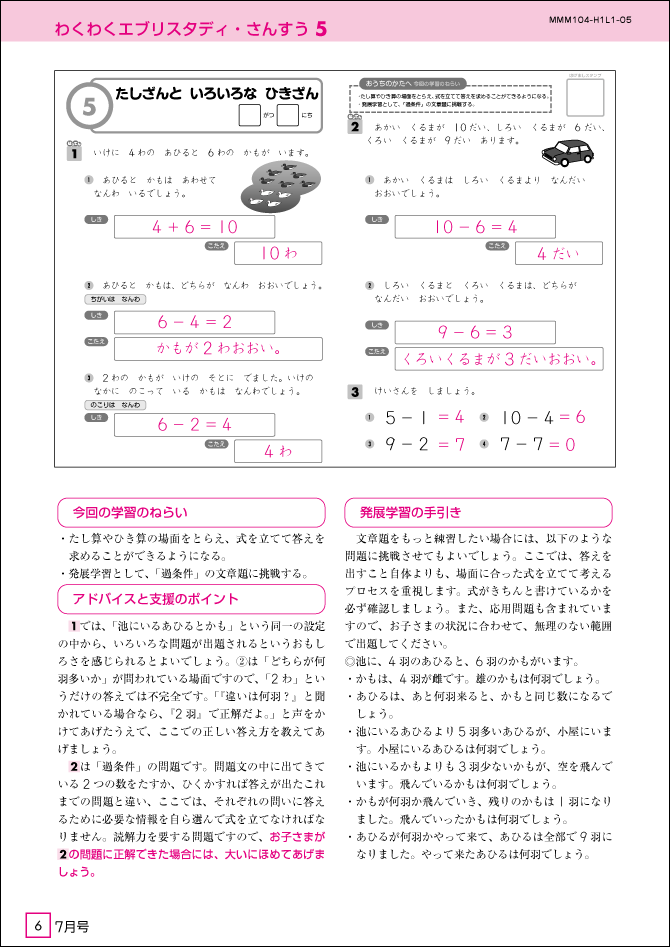

<問題>

単元:「いろいろな ひきざん 2」

同一の設定から「あわせていくつ」「ちがいはいくつ」「のこりはいくつ」という異なる3つの出題があります。問題文に書かれている数を適当に組み合わせて答えを求めるのではなく、きちんと場面を理解して問題に取り組んでいるかを確認することがねらいです。

<解答>

答え方の違いに注意が必要です。「~わ」とだけ答えればよい1、3と違い、2は「どちらが何羽多いか」が問われている問題ですので「……が~わおおい。」と答えなければなりません。解説では、お子さまが他の問題につられて2で「2わ」と答えてしまった場合に指導する方法を掲載しています。

ハイレベル

ハイレベルでは、通常問題より手ごたえのあるハイレベル問題を毎月2回分出題します。

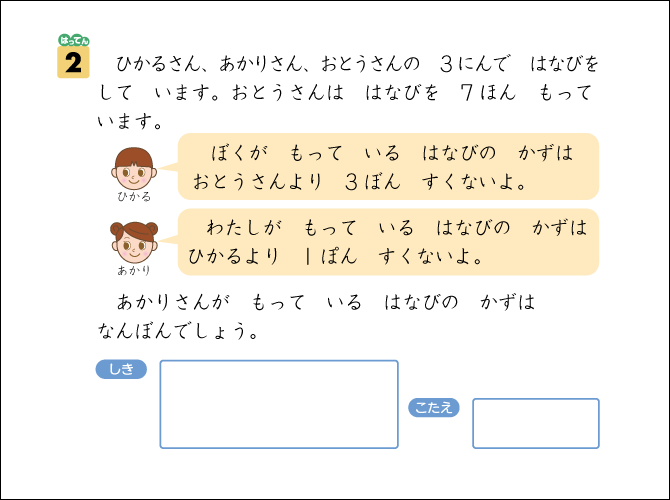

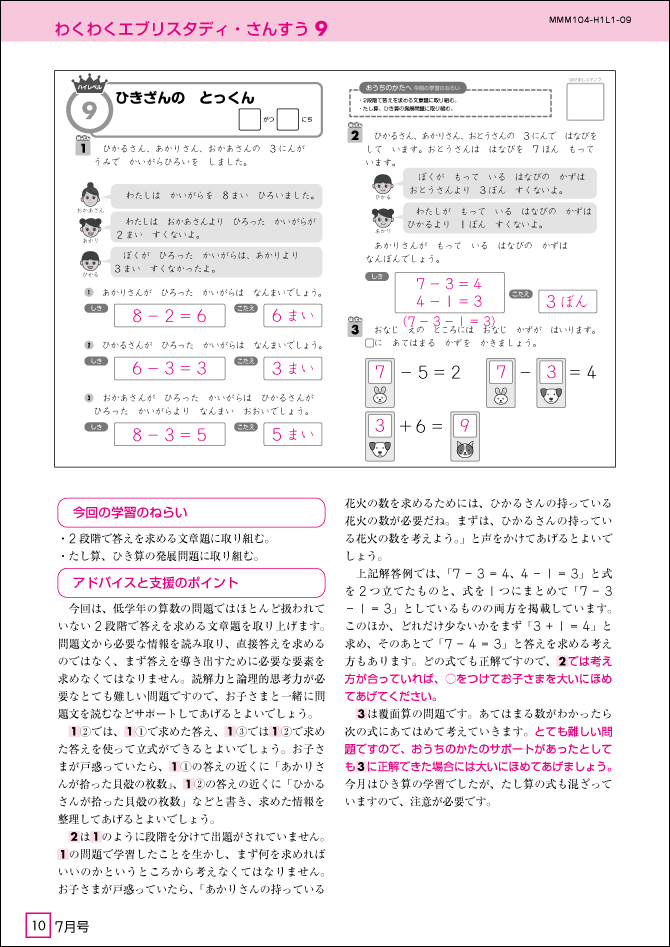

<問題>

単元:「ひきざんの とっくん」

低学年の算数の問題ではほとんど扱われていない2段階で答えを導く問題を扱っています。問題文にある数から直接答えを求めるのではなく、まず答えを導き出すために必要な要素を求めなくてはならない難しい問題です。

<解答>

読解力と論理的思考力が必要なとても難しい問題です。お子さまと一緒に問題文を読むなどしてお子さまをサポートしてあげるとよいでしょう。解説に掲載しているように、お子さまがつまずいてしまった場合には、ただ単に答えを教えるのではなく、お子さまが自ら答えの導き出し方に気づけるような声かけをすることが大切です。

経験学習は、理科・社会につながる実体験をするZ会オリジナル教科です。ハイレベルのみでご提供します。

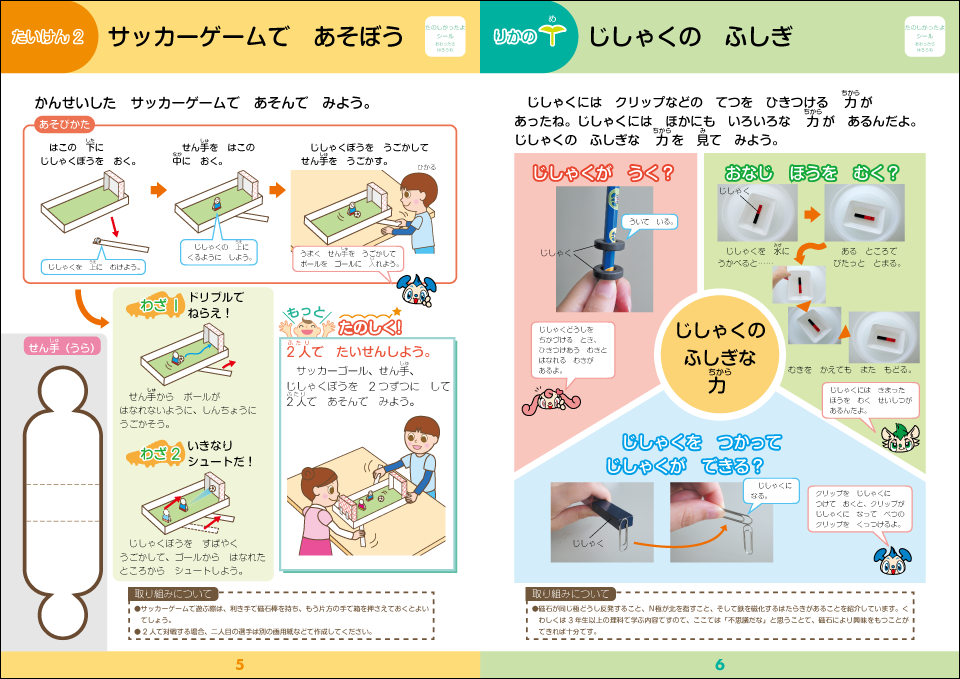

単元:「くっつけ じしゃくの 力」

磁石を使ったサッカーゲームを制作して遊びます。

体験をとおして、磁石のもつ力の感覚的な理解が深まり、3年生以上で磁石についてくわしく学ぶ際の理解の土台となります。

「みらい思考力ワーク」では、「論理的判断力」「情報整理力」「試行錯誤力」「連想力」「注意力」「推理力」の6つの力のうち、毎月2つの力について出題します。

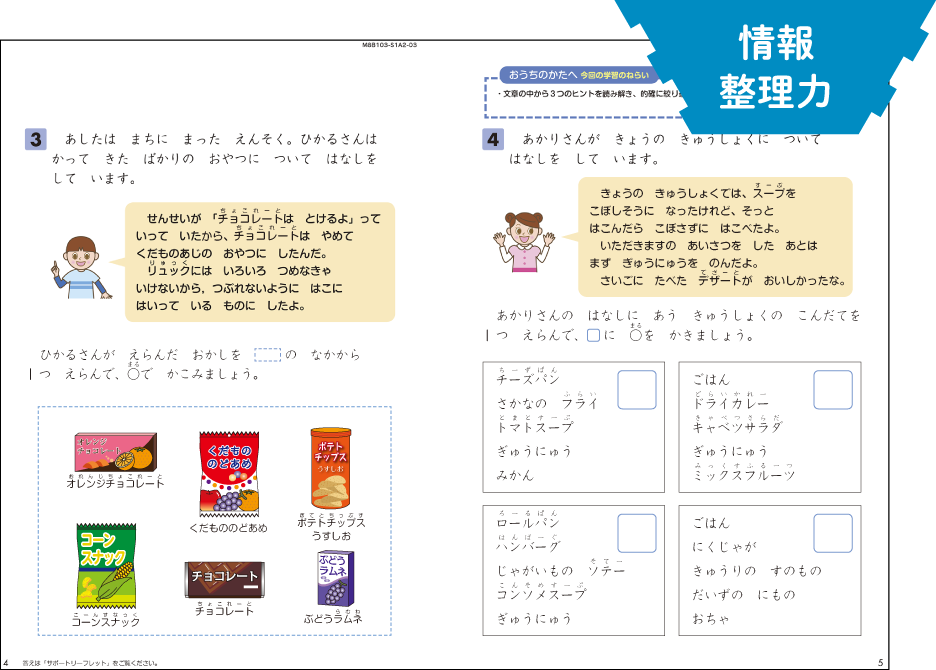

3つのヒントをもとに、条件に当てはまるものを考えます。箇条書きで与えられたヒントだけでなく、文章の中からヒントを探す問題も出題します。複数の情報の中から、必要な情報を見つけ出す力を養います。

3つのヒントをもとに、条件に当てはまるものを考えます。箇条書きで与えられたヒントだけでなく、文章の中からヒントを探す問題も出題します。複数の情報の中から、必要な情報を見つけ出す力を養います。

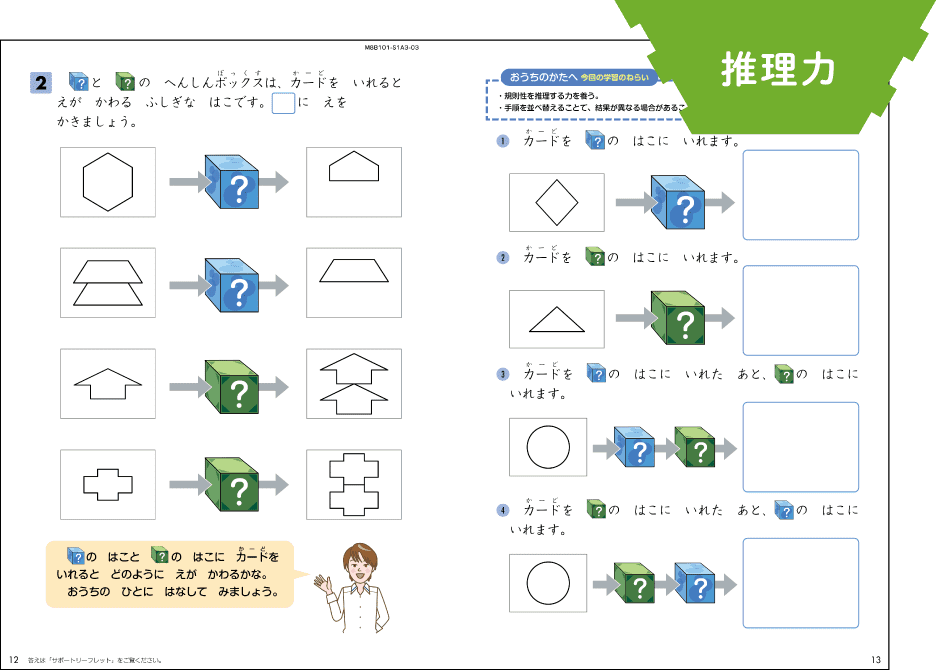

ものごとがどのように変化しているかを推理して、規則を見抜く力を養います。与えられた情報のなかにひそむ規則を見抜く力を身につけることは、得た情報を分析・活用するために不可欠です。

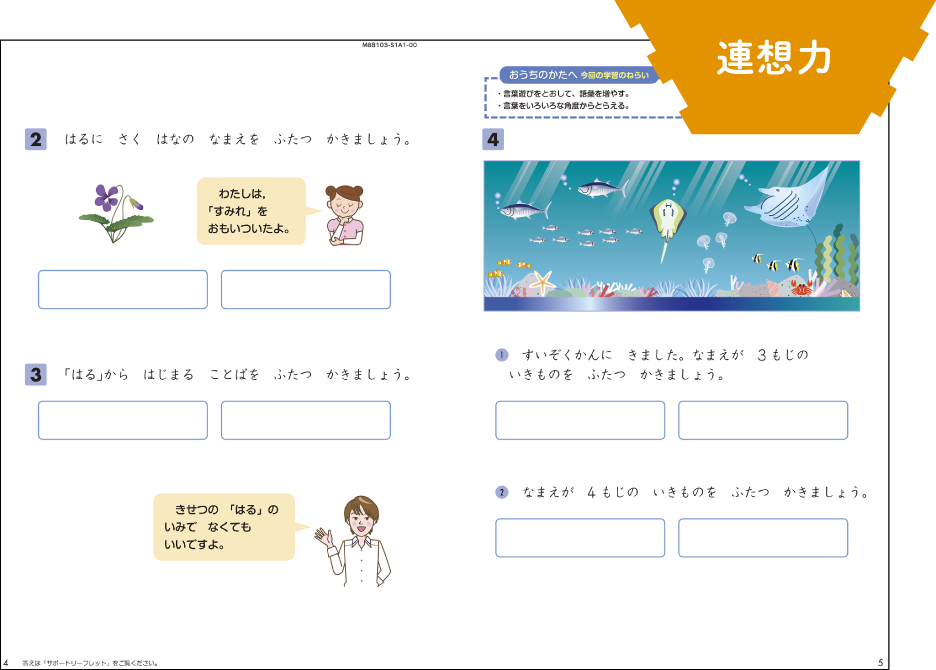

連想力とは、ある物事から、別の物事を考え出していく力です。この回では、言葉遊びを通して語彙を増やすとともに、いろいろな角度から言葉をとらえることによって、発想を豊かにしていきます。

連想力とは、ある物事から、別の物事を考え出していく力です。この回では、言葉遊びを通して語彙を増やすとともに、いろいろな角度から言葉をとらえることによって、発想を豊かにしていきます。

小学2年生

<問題>

単元:「広がる せかい」

「広がる せかい」というテーマに合わせ、さまざまな種類の飛行機について書かれた説明文を用意しました。好奇心の旺盛な時期のお子さまに、新たな知識を獲得する喜びを味わっていただきたいと思います。

<解答>

記述問題では、2つ以上の要素を答えに含めなければならない場合がありますが、実際の解答ではそれを十分に満たせないことも考えられます。解説では、そうした場合のアドバイスのしかたを紹介。低学年の時期は、できたところを十分に認めてあげたうえで、保護者の方の支援を通じて正解に導いてあげることが大切です。

ハイレベル

ハイレベルでは、通常問題より手ごたえのあるハイレベル問題を毎月2回分出題します。

<問題>

単元:「夏の できごと」

「ぼく」とひなこが、オニヤンマをつかまえたときの感動を描いた場面を取り上げました。描写された事柄から登場人物の心情をとらえ、それを記述問題のほか、声や絵によって表現する活動に取り組みます。

<解答>

声や絵による表現は、決まったひとつの正答がなく、特に評価の難しい問題です。そのため、解説では支援のしかたやほめ方を重点的に紹介しています。学習のねらいにそって登場人物の心情を理解し、声や言葉で表現しようとする工夫が見られたら、それがたとえ拙いものであっても十分にほめていただきたいと思います。

解答のPDFを見る

算数

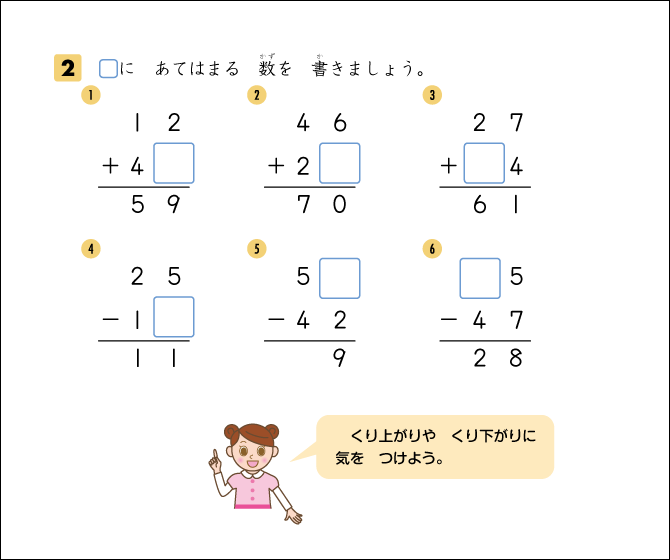

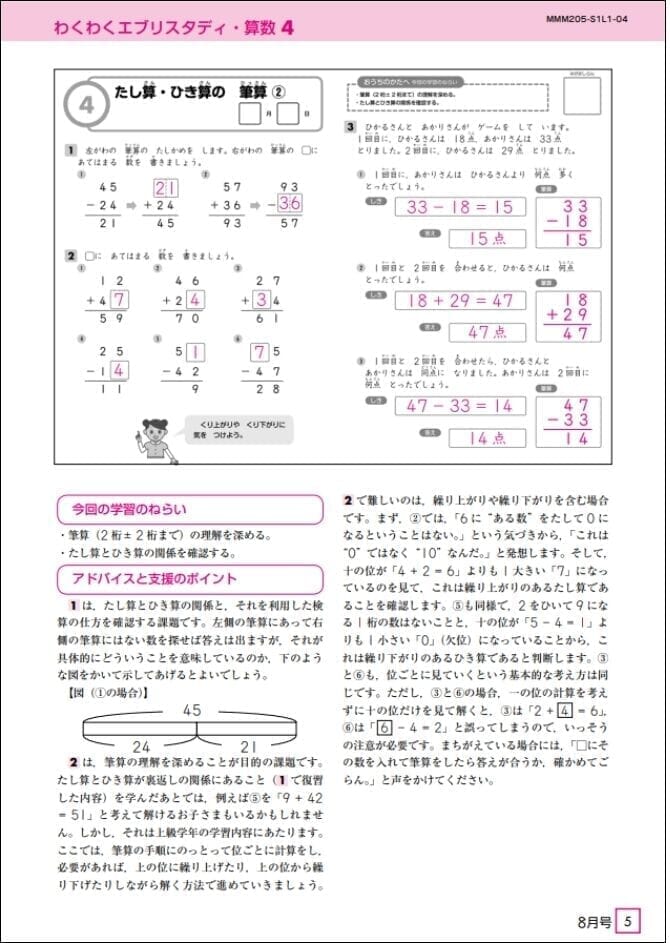

<問題>

単元:「たし算・ひき算の 筆算」

筆算の穴うめ問題に取り組むことで、とくに繰り上がりや繰り下がりの仕組みをしっかりと理解できているかを確認することができます。筆算の手順にのっとって、□にあてはまる数を考えることで、筆算の仕組みの理解を深めます。

<解答>

大問2の③と⑥の場合、一の位の計算を考えずに十の位だけを見て解くと、③は「2+4=6」、⑥は「6-4=2」と誤ってしまうので、いっそうの注意が必要な問題です。このようなお子さまがまちがえやすいポイントや、まちがえてしまった場合の声かけの仕方を解説に掲載しています。

解答のPDFを見る

ハイレベル

ハイレベルでは、通常問題より手ごたえのあるハイレベル問題を毎月2回分出題します。

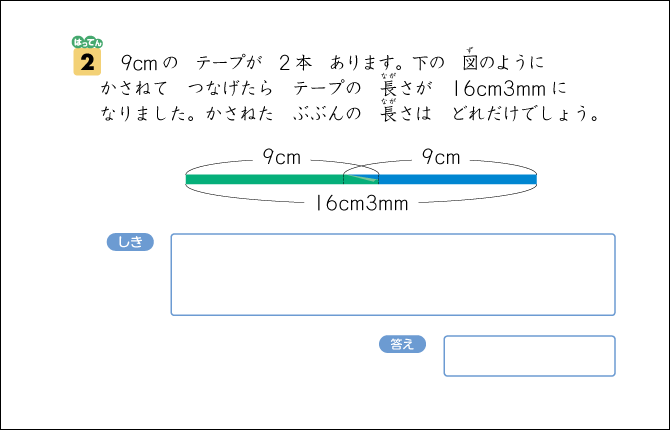

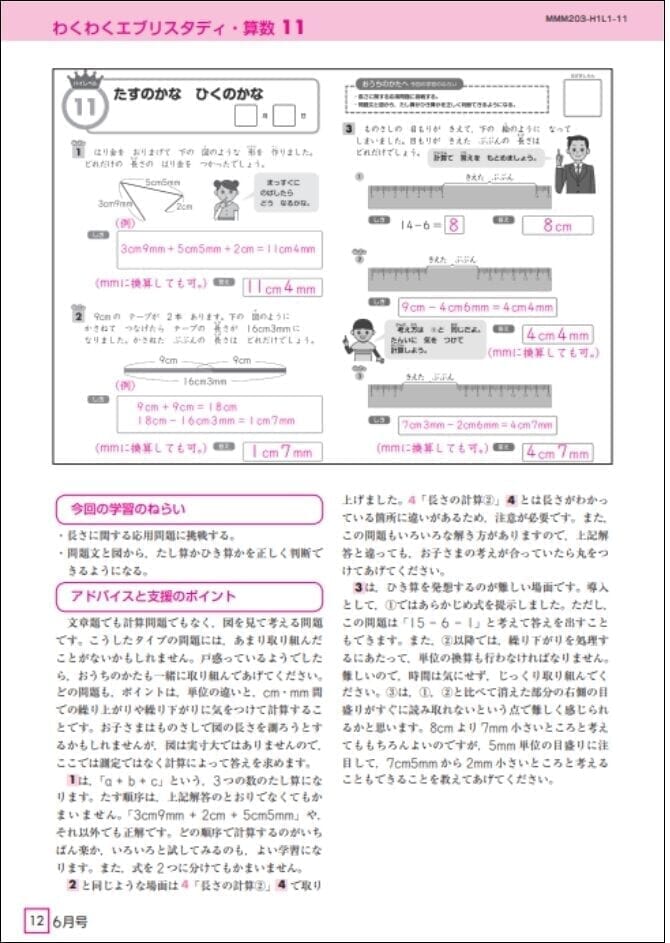

<問題>

単元:「たすのかな ひくのかな」

長さに関する応用問題に取り組みます。問題文と図からどのような式を立てればよいかの判断ができるようになることと、単位をまたぐ繰り下がりのある計算ができるようになることをねらいとしています。

<解答>

解答で示している解き方以外にも、複数の考え方ができる問題です。

例えば、「16cm3mm-9cm=7cm3mm、9cm-7cm3mm=1cm7mm」などでも正解です。お子さまの考え方が合っていれば、丸をつけてあげてください。また、お子さまに余力があれば、他の解き方がないかを考えてみるのもよいでしょう。

経験学習は、理科・社会につながる実体験をするZ会オリジナル教科です。ハイレベルのみでご提供し

ます。

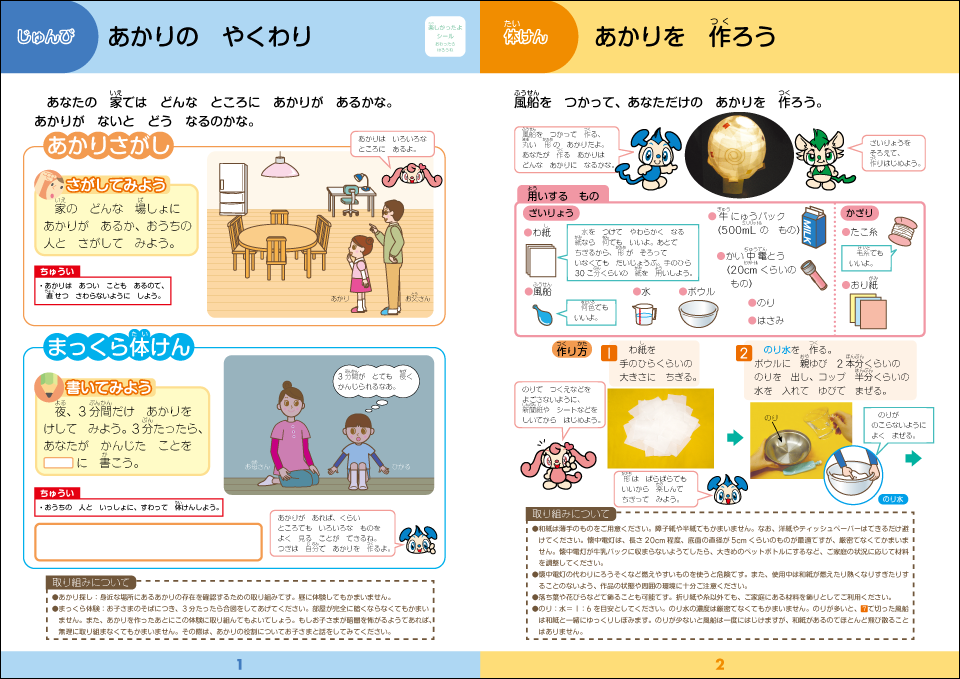

単元:「あなただけの あかりを 作ろう」

風船を使ったあかり作りに挑戦します。

ふだんの生活で無意識にとらえているものを意識したり、先人の知恵にふれたりするなかで、身近なものへの興味・関心を広げていきます。

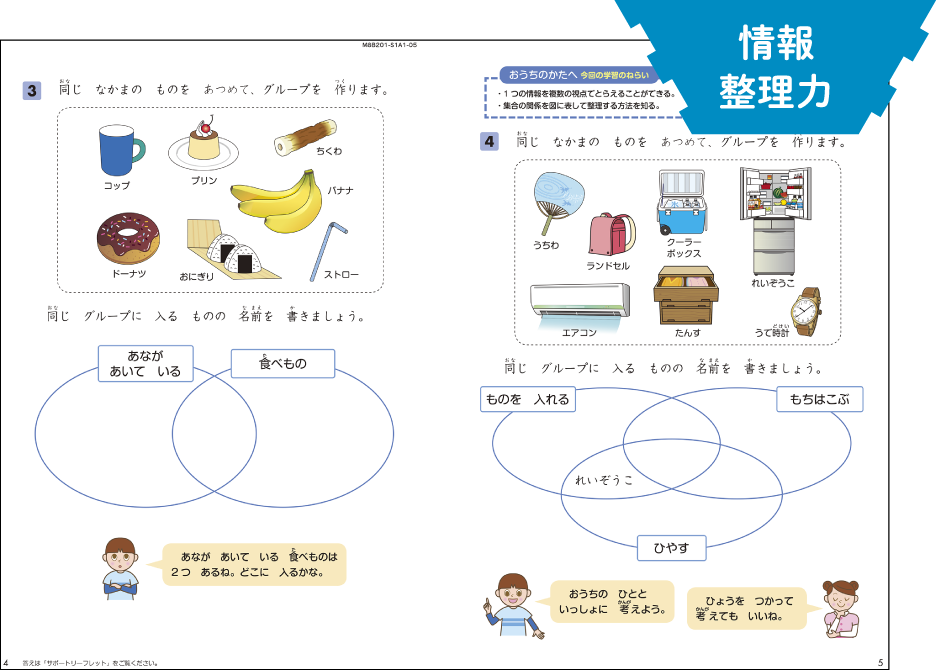

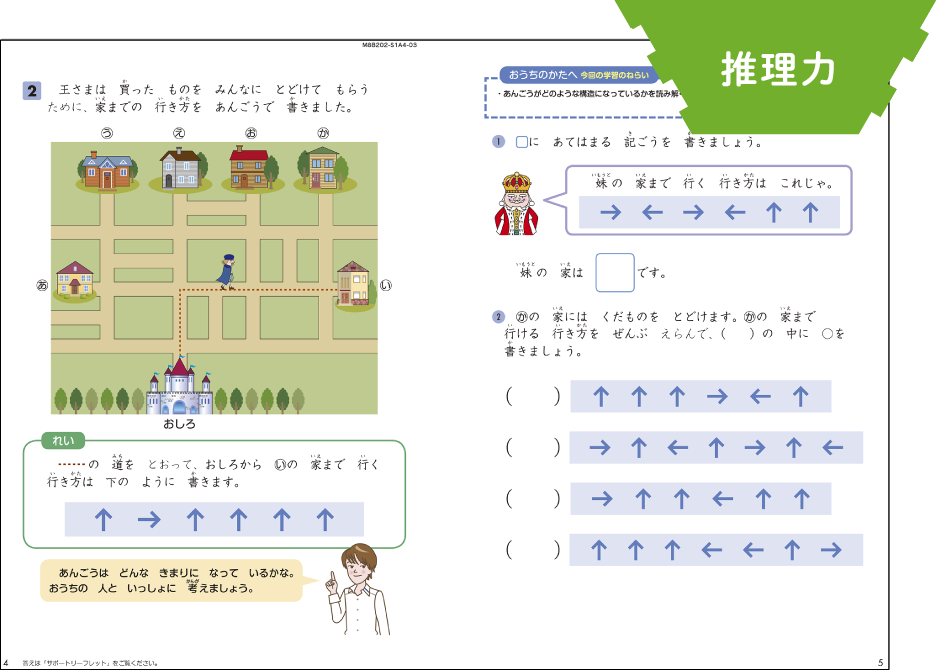

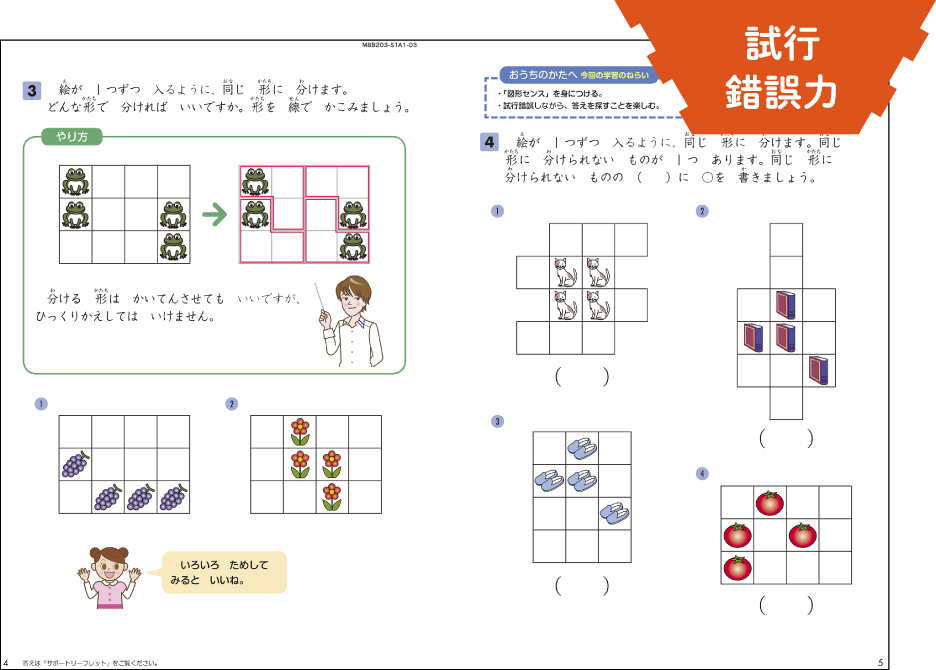

「みらい思考力ワーク」では、「論理的判断力」「情報整理力」「試行錯誤力」「連想力」「注意力」「推理力」の6つの力のうち、毎月2つの力について出題します。

複数の視点でとらえる力をつけるとともに、集合の関係を図に表して整理する方法を知るための問題です。ものごとを多角的にとらえられるようになると、1つのものごとから複数の情報が得られ、考えるための材料を増やすことができます。

複数の視点でとらえる力をつけるとともに、集合の関係を図に表して整理する方法を知るための問題です。ものごとを多角的にとらえられるようになると、1つのものごとから複数の情報が得られ、考えるための材料を増やすことができます。

暗号で書かれた文章や地図など、さまざまなジャンルの問題に触れながら推理力を高めます。推理力を高めることで、ものごとの本質を見抜く力を身につけることができます。

「こうするとどうかな」「やっぱりこうしてみよう」と試行錯誤することで、粘り強く問題に取り組む力を育みます。また、試行錯誤を繰り返すことで、見通しを立てる感覚を養うこともできます。

「こうするとどうかな」「やっぱりこうしてみよう」と試行錯誤することで、粘り強く問題に取り組む力を育みます。また、試行錯誤を繰り返すことで、見通しを立てる感覚を養うこともできます。