Z会の京大コース担当者が、2020年度入試の京大理系数学を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、京大理系数学の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2020年度の「京大理系数学」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

第1問の確保が必須!その上で自分が得点しやすい問題を獲りにいく。

今年度は得点を重ねるのにある程度の戦略が必要でした。 第3問~第5問は得意分野・不得意分野の差が表れやすく、比較的部分点が稼ぎやすい第6問も最終問題に配置されているので、時間切れになる可能性が高いでしょう。必ず押さえなければいけない第1問を含め、自分が得点しやすい問題への集中が功を奏すとも言えます。

合否の分かれ目は?

第3問~第5問は得意・不得意による影響が大きいでしょう。合格者平均と不合格者平均の差をとると、やはり難易度の低い第1問の取りこぼしが、合否の明暗を分けた大きな要因の一つであったことがうかがえます。

⇩

差がつく一問は

≪第1問≫

差がつく一問の注目ポイント

3次方程式の解が、複素数平面上で正三角形の頂点を表すための条件を考える問題です。過去問や他大学でも類題が出題されています。

「数学III」の複素数平面の内容を含みますが、複素数平面上の点の基本知識だけが必要で、処理の中心は「数学II」の高次方程式の内容です。複素数平面というだけで敬遠した人もいるかもしれませんが、京大理系数学としては基本に近いレベルで、確実に得点しなくてはいけない内容と言えます。

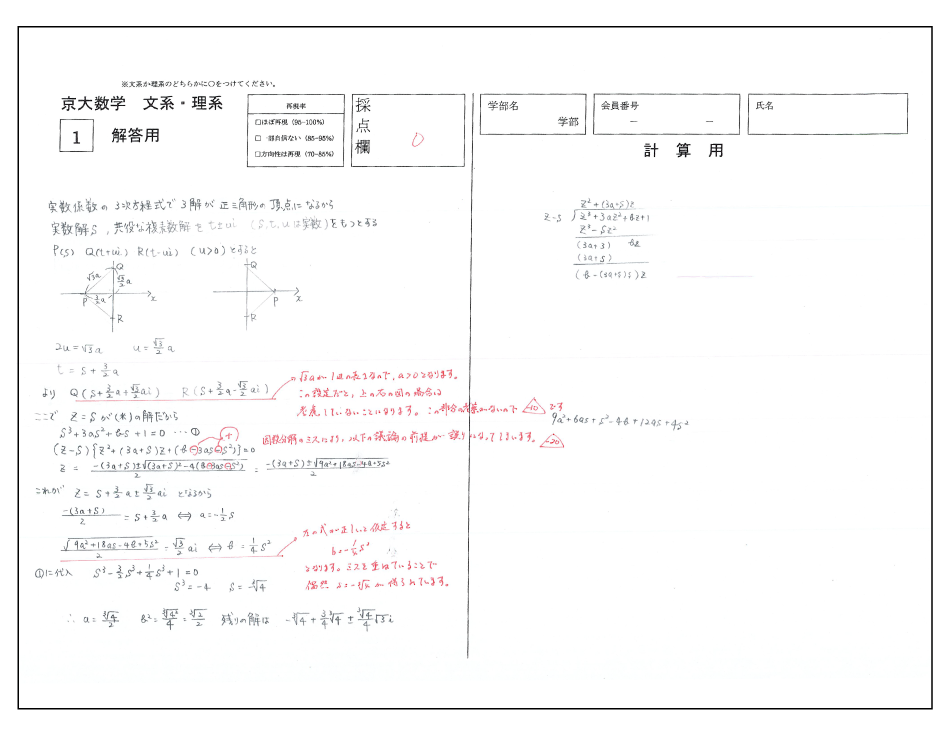

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

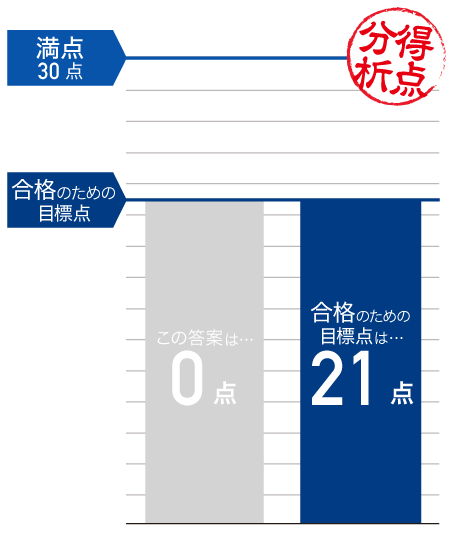

aの値と実数解、虚数解の“値”は正しく得られており,bの値が正解とは異なります。一見惜しい答案に見えますが、このような答案は誤りの原因を調べるために、細かく見られます。再現答案分析によるZ会の採点では、この答案の評価は0点となります。合格者平均が21点強なので、この問題で大差がついています。

目標点に到達するには?

この答案は様々な部分で計算ミスがあり、ミスを多重に繰り返すことで、一部の値が正解と同じ値になっています。最初の原因は、正三角形になる場合が2通りあることに気づいていても、a>0を考慮してないため,一方の場合しか考慮できていないことです。さらに、因数分解における符号ミス、解の公式を用いた面倒な方法の選択など、複合的な要因で正しい論理のもとに、正しい結果を導けていないことです。aは辺の長さに使われているので、正の数であることを踏まえ、考慮した2つの場合をまとめて処理できるかどうかの吟味、解と係数の関係を利用するなどの、計算ミスしにくい解法の選択が課題と言えます。

受験生全体の解答傾向は?

正三角形になる場合が2通りあり、その両方の場合を調べるという方針が立った答案は、ケアレスミスくらいの減点しかなく、合格者では満点も続出しました。その一方で、方針を立てきれなかった答案が不合格者に多く、0点の答案も少なくありませんでした。

Z会が独自作成。この大問の採点基準はこちら!

大学から採点基準が公表されていない中、Z会では、実際の受験生の答案や得点開示データを毎年収集し、綿密に分析。長年の分析に基づいて作成した独自の「採点基準」で、本番に限りなく近い採点を可能にしています。

「2020年度入試 京大理系数学 第1問」の採点基準

配点 30点

《配点のめやす》

1.3つの解がα,α-(3a±√3ai)/2のとき不適を示して10点

2.a,bの値を求めて10点

3.解を求めて10点

Z会の『過去問添削』で、京大対策を進めよう!

Z会では、特別講座『過去問添削』を開講中です。長年の分析に基づく正確な採点で現在の実力を正確に把握。そのうえで、あなたの答案に寄り添った適切なアドバイスにより、次の打ち手が明確になります。実戦力を効果的に高められる講座です。

Z会では、特別講座『過去問添削』を開講中です。長年の分析に基づく正確な採点で現在の実力を正確に把握。そのうえで、あなたの答案に寄り添った適切なアドバイスにより、次の打ち手が明確になります。実戦力を効果的に高められる講座です。

Z会京大コース担当者からのメッセージ

京大では研究者になる学生も多く、研究者としての基本的な資質の一つである論述力に重きをおいているのが特色の一つです。論述力を身につけるために、自分の答案をプロに見てもらうことがオススメです。不備はないかチェックしてもらい、不備があればその理由を確認するという学習を繰り返しましょう。

また、論述力をみる問題では、論理的展開力と表現力に採点の重きがおかれ、計算力を見る問題では正確な計算に重きがおかれます。つまり、問題の目的に応じて採点の際に重きをおかれる部分も変わりますので、問題の目的に応じて作られた採点基準で採点してもらうことも重要です。

これらに加え、過去問の演習も合わせて行える過去問添削を活用して、効果的な京大入試対策を行いましょう。