最終更新日:2025年7月15日

本ページでは、令和8年度大学入学共通テスト(2026年1月17日(土)、18日(日)実施)の出題科目・時間割・出願から試験までのスケジュールなどについて整理します。

令和8年度共通テストの出題教科・科目

※受験教科・科目は、各大学が定めるので、各大学の要項にて必ず確認してください。

◆国語

| 出題科目 | 『国語』 |

|---|---|

| 試験時間・配点 | 90分・200点※1 |

| 出題方法(出題範囲、出題科目選択の方法等) | 「現代の国語」及び「言語文化」を出題範囲とし、近代以降の文章及び古典(古文、漢文)を出題する。 |

※1:『国語』の分野別の大問数及び配点は、近代以降の文章が3問110点、古典が2問90点(古文・漢文各45点)。

◆地理歴史・公民

| 出題科目 | (b) 『地理総合,地理探究』 『歴史総合,日本史探究』 『歴史総合,世界史探究』 『公共,倫理』 『公共,政治・経済』 (a) |

|---|---|

| 試験時間・配点 | 1科目選択:60分・100点 2科目選択:130分(うち解答時間120分)・200点 ★ |

| 出題方法(出題範囲、出題科目選択の方法等) | ・出題科目の6科目のうちから最大2科目を選択し、解答する。※2 ・受験する科目数は出願時に申し出ること。 |

★:地理歴史及び公民並びに理科の試験時間において2科目を選択する場合は、解答順に第1解答科目及び第2解答科目に区分し各60分間で解答を行うが、第1解答科目及び第2解答科目の間に答案回収等を行うために必要な時間を加えた時間を試験時間とする。

※2:・(a)の『地理総合/歴史総合/公共』は「地理総合」「歴史総合」「公共」の三つを出題範囲とし、そのうち二つを選択解答する(配点は各50点)。

・2科目を選択する場合、以下の組合せを選択することはできない。

(b)のうちから2科目を選択する場合;『公共,倫理』と『公共,政治・経済』の組合せを選択することはできない。

(b)のうちから1科目及び(a)を選択する場合;(b)については、(a)で選択解答するものと同一名称を含む科目を選択することはできない。 ※3

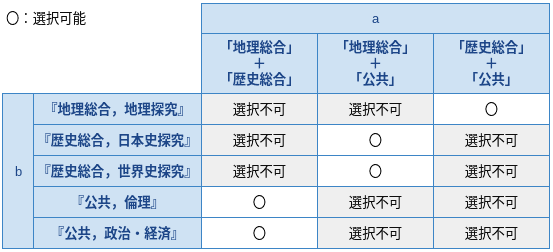

※3:地理歴史及び公民で2科目を選択する受験者が、(b)のうちから1科目及び(a)を選択する場合において、選択可能な組合せは以下のとおり。

・(b)のうちから『地理総合,地理探究』を選択する場合、(a)では「歴史総合」及び「公共」の組合せ。

・(b)のうちから『歴史総合,日本史探究』又は『歴史総合,世界史探究』を選択する場合、(a)では「地理総合」及び「公共」の組合せ。

・(b)のうちから『公共,倫理』又は『公共,政治・経済』を選択する場合、(a)では「地理総合」及び「歴史総合」の組合せ。

[参考]地理歴史及び公民において、(b)のうちから1科目及び(a)を選択する場合に選択可能な組合せについて

◆数学(グループ①・グループ②)

数学 グループ①

| 出題科目 | 『数学Ⅰ,数学A』 『数学Ⅰ』 |

|---|---|

| 試験時間・配点 | 70分・100点 |

| 出題方法(出題範囲、出題科目選択の方法等) | ・出題科目の2科目のうちから1科目を選択し、解答する。 ・「数学A」については、図形の性質、場合の数と確率の2項目に対応した出題とし、全てを解答する。 |

数学 グループ②

| 出題科目 | 『数学II,数学B,数学C』 |

|---|---|

| 試験時間・配点 | 70分・100点 |

| 出題方法(出題範囲、出題科目選択の方法等) | 「数学B」及び「数学C」については、数列(数学B)、統計的な推測(数学B)、ベクトル(数学C)及び平面上の曲線と複素数平面(数学C)の4項目に対応した出題とし、4項目のうち3項目の内容の問題を選択解答する。 |

◆理科

| 出題科目 | 『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』 『物理』 『化学』 『生物』 『地学』 |

|---|---|

| 試験時間・配点 | 1科目選択:60分・100点 2科目選択:130分(うち解答時間120分)・200点 ★ |

| 出題方法(出題範囲、出題科目選択の方法等) |

・出題科目の5科目のうちから最大2科目を選択し、解答する。 |

★:地理歴史及び公民並びに理科の試験時間において2科目を選択する場合は、解答順に第1解答科目及び第2解答科目に区分し各60分間で解答を行うが、第1解答科目及び第2解答科目の間に答案回収等を行うために必要な時間を加えた時間を試験時間とする。

◆外国語

| 出題科目 | 『英語』 『ドイツ語』 『フランス語』 『中国語』 『韓国語』 |

|---|---|

| 試験時間・配点 | 『英語』 【リーディング】80分・100点 【リスニング】60分※4 (うち解答時間30分)・100点 『ドイツ語』『フランス語』『中国語』『韓国語』 |

| 出題方法(出題範囲、出題科目選択の方法等) | ・出題科目の5科目のうちから1科目を選択し、解答する。 ・『英語』は「英語コミュニケーションⅠ」「英語コミュニケーションⅡ」及び「論理・表現Ⅰ」を出題範囲とし、【リーディング】及び【リスニング】を出題する。受験者は、原則としてその両方を受験する。その他の科目については、『英語』に準じる出題範囲とし、【筆記】を出題する。 ・科目選択に当たり、『ドイツ語』『フランス語』『中国語』及び『韓国語』の問題冊子の配布を希望する場合は、出願時に申し出ること。 |

※4:【リスニング】は、音声問題を用い30分間で解答を行うが、解答開始前に受験者に配付したICプレーヤーの作動確認・音量調節を受験者本人が行うために必要な時間を加えた時間を試験時間とする。なお、『英語』以外の外国語を受験した場合、【リスニング】を受験することはできない。

◆情報

| 出題科目 | 『情報Ⅰ』 |

|---|---|

| 試験時間・配点 | 60分・100点 |

| 出題方法(出題範囲、出題科目選択の方法等) | ー |

本サイトでは、Z会の科目別アドバイスや入試分析も確認いただけます。ぜひ共通テスト対策にぜひご活用ください。

令和8年度共通テストの検定料・成績閲覧手数料

| 支払期間 | 2025年9月16日(火)10:00~10月3日(金)23:59 |

|---|---|

| 検定料 | 3教科以上受験:18,000円 2教科以下受験:12,000円 |

| 成績閲覧手数料(※希望者のみ) | 300円 ・※成績が閲覧できる期間は、2026年4月1日(水)10:00~4月30日(木)23:59。 |

※受験教科数を数える際に、地理歴史と公民については、この2教科を合わせて1教科と数える。

令和8年度共通テスト当日の時間割

時間割を見てわかるように、6教科9科目以上を課す学部・学科を受験する場合、長丁場になることを知っておきましょう。

実施日は、2026年1月17日(土)及び18日(日)。

◆第1日

| (2科目受験)9:30~11:40 (1科目受験)10:40~11:40 |

地理歴史・公民 |

|---|---|

| 13:00~14:30 | 国語 |

| 15:20~16:40 | 外国語 |

| 17:20~18:20 | 外国語【リスニング】(『英語』【リスニング】のみ) |

◆第2日

| (2科目受験)9:30~11:40 (1科目受験)10:40~11:40 |

理科 |

|---|---|

| 13:00~14:10 | 数学① |

| 15:00~16:10 | 数学② |

| 17:00~18:00 | 情報 |

令和8年度共通テストの出願や試験日などのスケジュール

| 「受験案内」の入手 | 2025年6月20日(金)~ |

|---|---|

| 共通テスト出願サイト マイページ作成 | 2025年7月1日(火)10:00~10月3日(金)17:00 |

| 出願内容の登録 | 2025年9月16日(火)10:00~10月3日(金)17:00 |

| 検定料等の支払い | 2025年9月16日(火)10:00~10月3日(金)23:59 |

| 出願内容の確認・訂正 | 2025年10月10日(金)10:00~10月17日(金)17:00 |

| 受験票の取得・印刷 | 2025年12月10日(水)10:00~ |

| 受験に向けた準備 | 持ち物の準備や、指定された試験場へのルートの確認は、早めに済ませておこう。 |

| 共通テスト本試験 | 2026年1月17日(土)・18日(日) |

| 正解等の発表 | 2026年1月17日(土)・18日(日) |

| 平均点等の中間発表 | 2026年1月21日(水)(予定) |

| 得点調整実施の有無の発表 | 2026年1月23日(金)(予定) |

| 追試験 | 2026年1月24日(土)・25日(日) |

| 正解等の発表 | 2026年1月24日(土)・25日(日) |

| 平均点等の最終発表 | 2026年2月5日(木)(予定) |

| 成績の閲覧 | 2026年4月1日(水)10:00~4月30日(木)23:59 |

Z会の共通テスト対策・ご案内

Z会では、大学入学共通テストを分析し、傾向と対策をまとめています。また、科目別のアドバイスもご紹介しています。共通テスト対策にぜひご活用ください。

「大学入試センター」Webサイトのご案内

共通テストに関する正式な情報は、テストを実施する「独立行政法人 大学入試センター」が随時発表しています。

出願方法などの詳細は、「大学入試センター」Webサイトの「令和8年度試験」ページ掲載の「受験案内」からご確認ください。