Z会中学受験コースの教材開発者、Z会中学受験学習アドバイザーが、

中学受験の全国最難関「開成」の入試問題の傾向と対策をわかりやすく解説します!

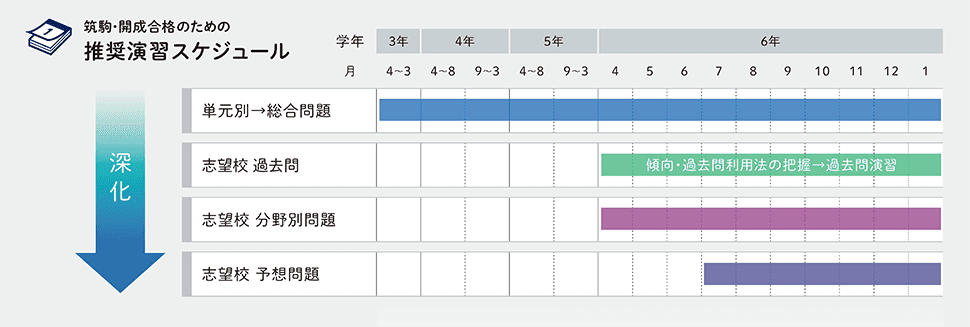

すべての中学受験生にとって、「各学習項目の完全理解」は大前提であり、しっかりとした土台を築いたのちの受験対策の柱は、志望校に応じて「問題演習の内容を段階的に、徹底的に深めていく」ということに他なりません。

入試の難度が上がれば上がるほど、この準備を本番までにどれだけ十分に、そして余裕をもって行うことができたかが、合否を左右すると言えるでしょう。

開成中学校 入試出題傾向と対策

難解な文章を正確に読み取る「読解力」と簡潔にまとめる「記述力」

【傾向】

開成の読解問題は2題で構成されることが一般的だが、超長文が1題という場合もある。文章のテーマは多岐に渡り、物語では小学生には理解するのが難しい複雑な心情を読み取る必要があったり、説明文では大人が読むような新書レベルの内容の読解が要求されたりすることもある。

設問の形式としては、近年は記述問題が中心で、「傍線部はどういうことですか」「なぜですか」「気持ちを説明しなさい」というシンプルなものだ。解答欄はコンパクトに1.5~3行でまとめるものが一般的であり、30~75字程度の字数指定がある場合もある。いずれも短く端的に答える必要があるため、難解な本文を正確に読み取る読解力と、深い内容を簡潔にまとめる記述力が求められる。

【対策】

入試頻出のさまざまなテーマの文章に触れて、視野を広げつつ、苦手な分野を作らないようにしてほしい。物語でも、説明文でも、随筆でも、どんな文章が出題されても、高いレベルで対応できる揺るぎない読解力と記述力を養う必要がある。開成の記述問題の特徴は、短いこと。だらだらと本文からつぎはぎしたような解答では、合格点は望めない。短くてすっきりとしていながらも、要点をおさえた解答を書く練習を積むことが大切だ。まず何を聞かれているのかをよく考え、設問の意図を把握して、解答の方向性を絞り込んで、簡潔にまとめる。そして、聞かれていることに対して、必要な要素を過不足なく盛り込むこと。しっかりと自分自身で解答を書きあげ、それを模範解答と比べたうえで、答えを書き直す練習を行おう。また、漢字や言葉の知識問題などの学習も漏らしてはいけない。開成は隙のない総合的な国語の力を問うてくる。6年生の夏までには、小学校で習う漢字や言葉の知識、敬語などについても、ひととおりおさえておきたいものだ。

求められるのは特級の空間把握力と論理的思考力

大問3~5題で、難易度の変化、小問集合の有無などの形式面の変化ともに毎年大きい。解答用紙には図形問題で出た図形がそのまま掲載されていることが多く、考え方や式などを記述するよう求めている。速さ・相似なども出題されるが、大きな特徴として挙げられるのは、難度の高い立体図形(空間図形)と、超長文のルール説明のもと出題される操作や論理の問題だろう。

確実に点を取れる基礎力と問題文を読み解く力

開成の理科は物理・化学・生物・地学のすべての分野についてまんべんなく出題されることが多い。出題される問題は基本的または典型的な問題が多いので、理科の平均点は高くなる傾向にあるが、難度の高い問題が出題されることもある。

物理では力学、化学では水溶液と実験器具、生物は植物と動物、地学では天体の単元がよく出題される傾向にあるが、これら以外の単元も出題されるので、弱点をつくらないように、どの分野も幅広く対策をしておこう。

知識を問うものだけではなく、実験の結果を踏まえた問題までさまざまな問題が出題される。実験や観察の結果が表やグラフで表されていることが多いため、情報を正確に読み取る力を身につけておきたい。出題形式は選択式が多いが、記述やグラフの作図の問題も出題されるので、過去問を使って様々な問題に対応できるようにしておくとよい。

平均点が高くなる傾向にあるので、70点満点中60点以上を取れるように基本的な問題の点を確実に取れる基礎力と、難しい問題もあきらめずに最後まで取り組む粘り強さを身につけることが大切である。

開成の理科は基本的な問題が多いので、他の受験生との差がつきにくい。ケアレスミスをしないことと、基本的・典型的な問題で確実に得点することを意識して問題演習をしていこう。

スタンダードな問題をスピーディーに正確に

開成の社会は、分野としては、歴史と地理からの出題が中心で、公民(政治や国際)からの出題は少なめである。大問数は2~4題と、年度によって異なり、1つの大問の中で複数の分野の小問が問われることも珍しくない。小問数は50~60問程度で、試験時間を考慮すると、かなりボリュームのある出題である。出題形式は、言葉を書かせたり選ばせたりするシンプルな問題や、正文や誤文を選択させる問題が中心で、文章記述問題も例年数問出題されている。近年は難しめの問題の出題も増えてはいるものの、難関校の中では、平易な問題の割合が比較的高いといえる。

開成の社会の入試問題は、偏った特徴があるわけではなく、スタンダードなタイプの問題なので、一般的な中学受験の社会の学習を着実に進めていけばよいが、6年生の夏休み以降は、入試を意識して、「〇分以内に解く」「正しい漢字で書く」といった条件を課して取り組むとよい。また、地形図の読図や気候など、各種資料を用いた問題が必出なので、そうした問題が載っている問題集や開成の過去問に積極的に取り組み,出題パターンに慣れておくとよい。そして、開成中学の位置する荒川区や東京・江戸に関連するご当地問題が例年出題されているので、教科書やテキストの東京・江戸関連の地図や関係資料に注意を払っておく必要があるが、深追い学習は禁物である。他の難関校と同様、正文や誤文の選択問題が一定数出題されるが、日ごろの問題演習の取り組みにおいて、例えば、4つの文から1つの正文を選ぶ問題の場合、残りの3つの誤文は、それぞれどこが誤っているのかを正確に指摘できるように、あいまいなままやり過ごさないようにしておくと、入試で惜しい間違いを減らすことができる。そのためにも、問題の答え合わせの際には、自身の正誤にかかわらず、解説(考え方)にもしっかり目を通す学習態度が望ましい。

Z会では、開成中学受験生向けの講座を多数開講中!

Z会で筑駒・開成対策を検討中の方へ

※「■WEBでのお問い合わせ」のお問い合わせフォームからご入力ください。

※お問い合わせ内容に「筑駒・開成対策の受講相談」であることを明記してください。