2019年度の合否を分けた「差がつく一問」は?

Z会では、2019年度の受験生の答案を独自分析。合格者と不合格者の答案を比較し、「どの大問の出来が合否を分けたのか」を検証しました。それにより導き出された「差がつく一問」は…?

⇩

差がつく一問は、

≪第三問≫

実際の答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう!

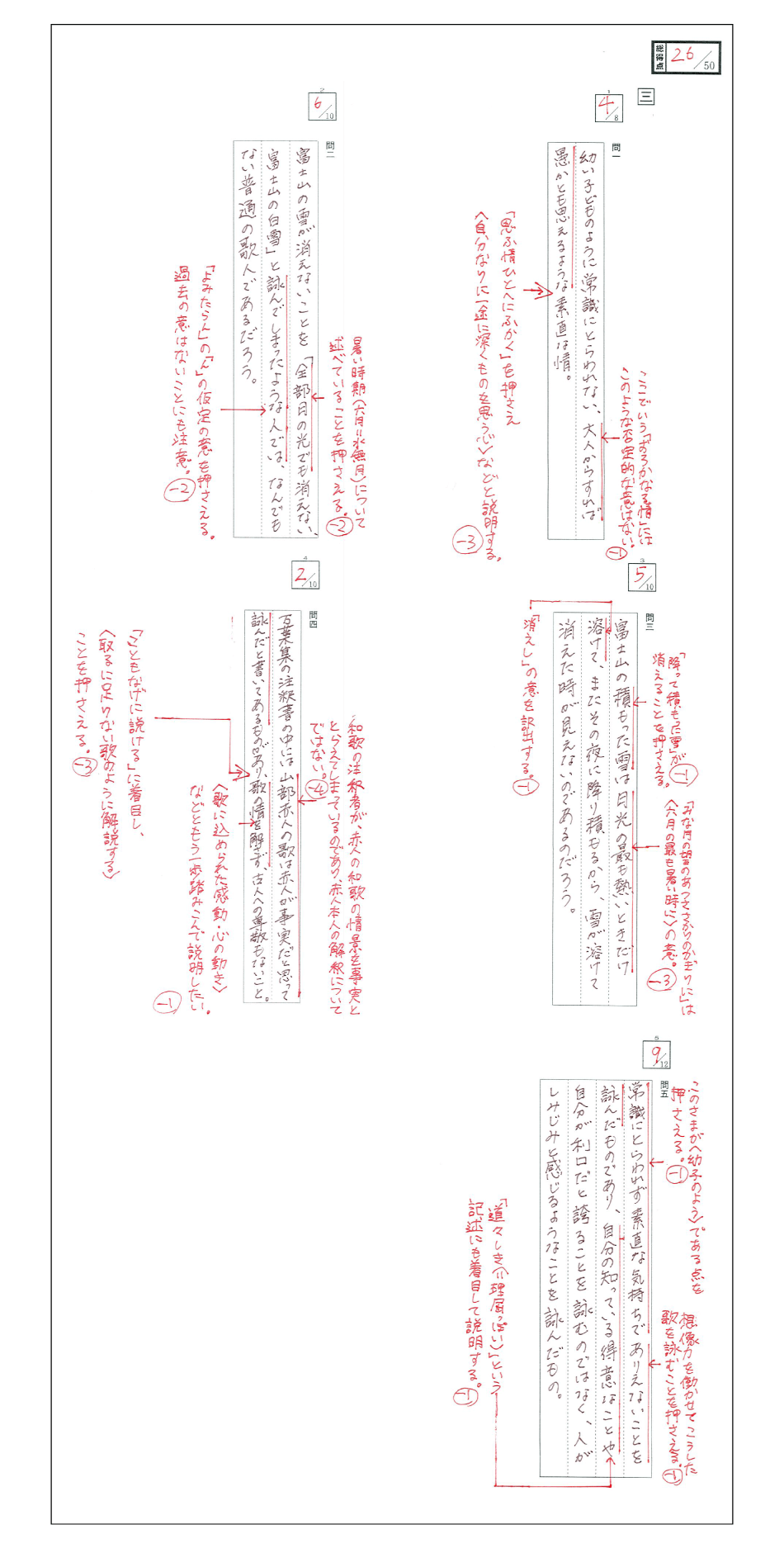

以下の答案は、実際に入試を受験したZ会員の先輩がつくってくれた再現答案です。目標点(合格ライン)には達していません…。

まずは、実際の答案をZ会の添削指導付きで見てみましょう。そのうえで、Z会の分析を読み、どこで差がついたのかを確認していきましょう。

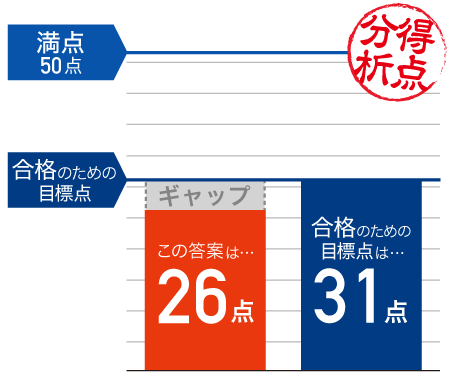

目標点とのギャップをどう埋める?

解答欄は一通り埋めることができており、丁寧に解答を組み立てることができている答案です。しかし文中で論じられている和歌の「みな月の望」を〈旧暦六月十五日〉と押さえることができなかったため、問二・問三では減点されてしまっています。ただ、自分なりに読解できた範囲を丁寧に逐語訳し解答にまとめることで、半分程度得点を確保することができています。問一・問四では、傍線部前後の記述を踏まえて補うべき要素の見落としが見られました。問題文全体の論旨を踏まえて筆者の主張したいことを押さえることを意識し、丁寧に読解できていれば、さらに得点を伸ばすことができたはずです。

受験生の解答傾向は?

Z会で作成した採点基準をもとに再現答案を採点してみると、合格者平均と不合格者平均で概ね8点程度の差がつく結果となりました。「みな月の望」というキーワードを正確に押さえられているかどうかで問題文の理解が変わってくるため、そこで大きく差がついてしまったようです。問四では、「筆者は(万葉集の注釈書に対し)何を問題視しているのか」をとらえるために、まず傍線部を正確に逐語訳したうえでポイントを整理していく必要がありますが、丁寧に解釈できているものとそうでないものの差が見られました。全体として、

・傍線部の細部も漏らさずに丁寧に訳出・解釈する。

・問題文全体の趣旨を踏まえ、文中の表現を意識して言葉を補う。

・解答が設問要求を満たした自然な文になるように、まとめ方を工夫する。

といったポイントを意識できたかどうかが、実際の答案にも得点差として表れていました。