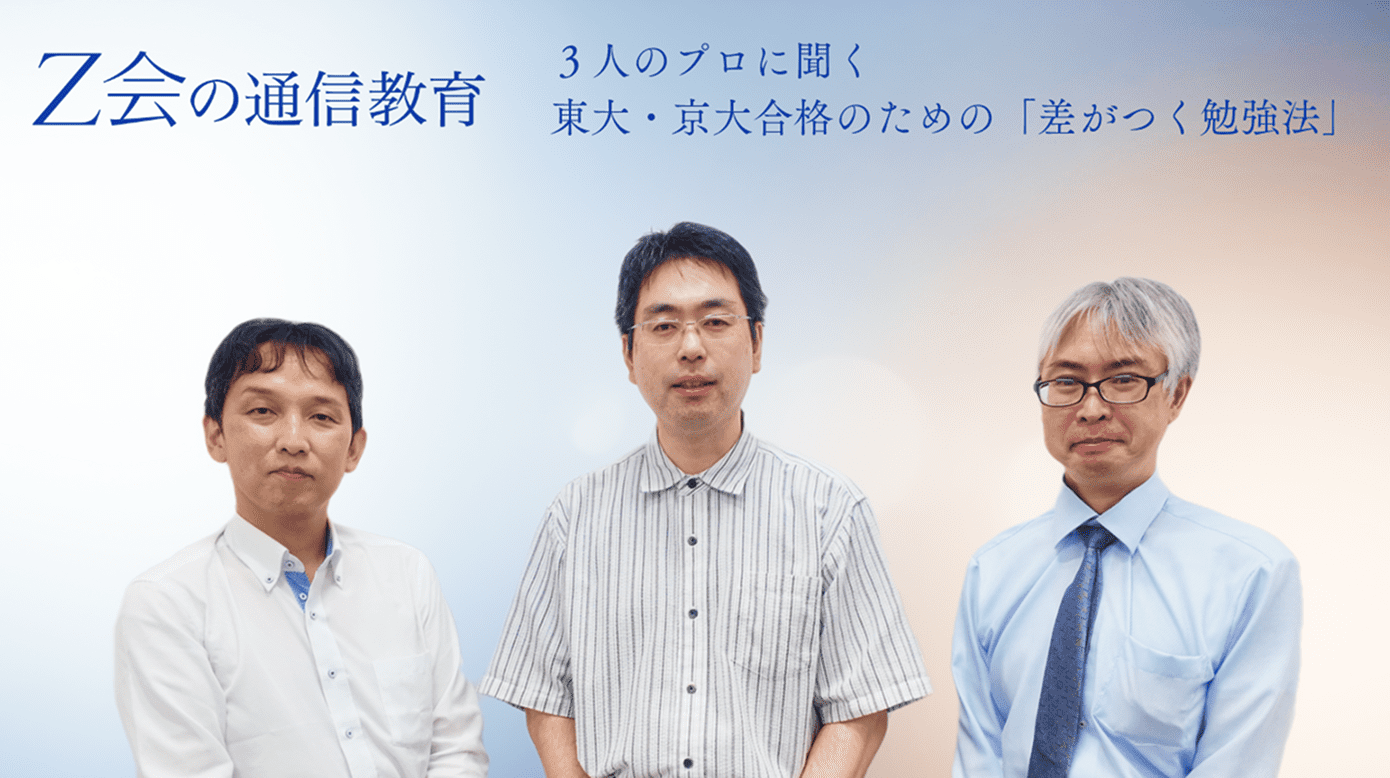

登壇者 〜3人のプロ〜

Z会の通信教育高校生向けコース受験指導担当

Z会通信教育部門・教室部門にて、多くの難関大合格者を送り出してきた実績をもつ。学習法などの情報提供から個別の進路相談までさまざまな受験生の悩みを解決してきた「進路・学習指導」のプロフェッショナル。

Z会の通信教育高校生向けコース添削指導者

Z会通信教育にて、長年にわたり数学の添削問題の指導を行ってきた。答案から解答者の思考の癖や解答に至った過程を見抜ける「添削指導」のプロフェッショナル。

Z会の通信教育高校生向けコース数学担当

Z会通信教育部門・教室部門に在籍。長年にわたり受験数学に携わり、試験問題の分析をもとに教材を作り続けてきた「教材制作」のプロフェッショナル。

動画版も公開中!

差がつくのは「初めて見る問題」。 Z会が「試行錯誤」を課す理由

― 本日はお集まりいただきありがとうございます。早速ですが、教材作成の立場から、東大・京大に合格するために必要なポイントとは、どのようなものだと思いますか?

Z会の教材では「試行錯誤」をさせる問題を意図的に多く入れています。というのも、東大京大の入試問題で、パッと見て解法が浮かぶものは少ないです。初めて見る問題に対して、いかに自分で手を動かし、実験し、規則性を見つけて、答えへの道筋をこじ開けるか。その力が問われています。ですから、問題を読んで分からないからとすぐに答を見てしまう学習は、残念ながらあまり意味がありません。「見たことのない問題」に対して、じっくりと時間をかけて立ち向かう経験を惜しまないでほしい、そう考えて問題を作っています。

― 受験指導の立場からは、東大・京大合格のためのポイントはどのようなところにあると思いますか?

身も蓋もない言い方となってしまうのですが、東大・京大をめざすのであれば、「たくさん勉強してほしい」。これに尽きます。「質の勉強」とよく言われますが、それは圧倒的な「量の勉強」があって初めて意味を持つものです。とにかく、まずはたくさん勉強してください。

「知識」を「使える武器」に変えるには

― 「量」をこなすことは大前提として、それを「質」につなげるには、どうすればよいのでしょうか。添削指導から気づくことはありますか?

東大や京大の入試要項を見ると、数学に関しては「“活用力”を問う」と書かれています。「“知識”を問う」ではないのですね。単に微分・積分を知っているかではなく、その知識を数学的にどう使うかを見ている。知識というのは、インプットしただけではただの情報に過ぎません。自分でトレーニングを重ねて初めて「使える武器」になります。まずは量をこなし、知識を定着させる。その上で、Z会の教材を使って「その知識をどう活用するのか」という実戦演習を積む。もし使えなければ、そこがあなたの弱点です。もう一度、基礎に戻って復習すればいい。この「量から質へ」のサイクルを回していくことで、盤石な力が身につきます。

その通りです。「基礎を固めたい」と言う受験生は多いのですが、今必要な基礎が何かと言えば、「東大に受かるための基礎」なんです。Z会の「添削問題」は難しいから、過去問はまだ解けないから、という受験生は多いのですが、「できないところを埋めていく勉強」が基礎をつくる勉強です。Z会の「添削問題」は、東大・京大に受かるための問題ですから、尻込みせずにチャレンジして、試行錯誤してあがいて、できなかったところをできるまで勉強して埋めていく…ということを続ければ基礎はできていきます。

最終的には、「大学が何を求めているかを理解する」ことが合格への最短ルートです。過去問や大学案内を読めば、どのような学生に来てもらいたいか、というのはおのずとわかります。しかし、それを全部一人で分析して対策するのは非常に難しい。Z会は、それを組織として研究し、「これをやれば大学の要求に応えられる」という教材を作っています。Z会の問題は確かに難しいですが、それはゴールから逆算しているからです。「できるかどうか」ではなく、「最終的にできるようになるにはどうすればいいか」という視点で取り組んでほしいですね。

Z会が提供する「合格へのアドバンテージ」

― では、東大や京大からの要求に応えるために、Z会が持つ「推し」のポイントを教えてください。

タブレット一つで高校全単元の基礎固めができること。東大レベルの問題を解いていて、分からなければすぐに単元学習に戻れる。AIを使って自分の理解が曖昧な部分を特定することもできる。そして何より「問題の質」です。東大・京大を研究し尽くした質の高い問題で量をこなすのが最も効率的です。今は解けなくてもいい。自分の力で解けるようになるまで食らいつけば、必ず合格できます。

教材制作者の視点から補足すると、我々は単なる「的中問題」を狙っているのではありません。東大・京大で問われるであろう問題の「エッセンス」を、年間を通じて網羅できるようにカリキュラムを組んでいます。「Z会でやったこの考え方が、本番で活きた」。そう思ってもらえるように、いかなる問題にも対応できる普遍的な力を養う。そのための教材です。

添削指導の最大のメリットは「客観性」ですね。自分で書いた答案は、どうしても主観的に「できている」と思いがちです。しかし、入試当日に評価するのは第三者である採点者。自分の考えが独りよがりではなく相手に伝わるかどうかを客観的に評価し、修正点を指摘してもらえる。この客観的に答案をつくるというアプローチの仕方を経験できるというのは大きいと思いますよ。

― 直前期の「予想問題」には、どのように取り組むべきでしょう?

模試の延長線上と捉えるのが良いのでは?予想問題は新しいことを学ぶというよりは、「今までやってきたことが、本番形式で通用するか」を確認するためのものです。そこで見つかった課題を、残りの期間で潰していく。最後の総仕上げのための教材として活用したいですね。

「予想問題」というのは、本番を想定したレベル・分量で出題していますので、「もし本番なら、自分はどういう戦略で戦うか」をシミュレーションし、その精度を高めるために使うのが最も効果的です。

「合格する生徒」の共通点とは

― 非常に参考になります。最後に、皆さんから見て、「東大・京大に合格する生徒」に共通する特徴とは何でしょうか?

「素直さ」ですね。自分の間違いを認め、直そうとできる。人のアドバイスをきちんと聞ける。これが全ての土台だと思います。

私は「気持ち」だと思います。「絶対に合格する」という強い気持ちがあれば、向上心が生まれ、間違いを認める「素直さ」にも繋がります。夢としてではなく、達成すべき「目標」として捉え、逆算して考えられる人。答案を見ていても、そういう前向きな姿勢は伝わってきます。

私は「知的好奇心」だと思います。勉強を「義務」ではなく「面白い」と思えるかどうか。特に東大・京大レベルになると、そういう知的な探究心がなければ乗り越えられない壁があります。Z会の教材には、高校範囲を超える発展的な内容を背景とする題材を入れることがありますが、それはみなさんの知的好奇心をくすぐりたいからです。

受験勉強でやっていることって、大学に入っても、就職活動でも、さらには社会人になっても必要な力が多いんです。論理的に考えたり、計画を立てて、常に見直して修正して、実行して、できなかったことをできるようにしていく…。

受験勉強はとても大変で苦しいこともあるかと思いますが、東大や京大に向けて勉強する過程で身につくさまざまな力は、将来もきっと役に立ちます。これからの人生で大きなアドバンテージになることをやっていることなので、がんばってほしいですね。

― 本日は、示唆に富むお話をありがとうございました。

詳細なカリキュラム等はこちら

科目別講座情報

Z会の東大・京大対策はこちら