Z会の京大コース担当者が、2020年度入試の京大文系数学を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、京大文系数学の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2020年度の「京大文系数学」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

第1問の確保が必須!その上で処理力重視の問題を獲りにいく。

今年度は全体的に難易度が高く、2完あれば数学でリードを築ける状況でした。

第1問の確保は大前提です。残り1問について、発想力重視の問題は方針が見えなければ解けないですが、処理力重視の問題は方針自体は立てやすく、得点の可能性が高まります。第2問は難レベルですが、方程式の処理力次第で大きく差がつくので、加点の狙いどころでもあります。

合否の分かれ目は?

全体として出来の良くない問題では、合格者と不合格者で平均すると2点弱の差しかありません。 しかし、内容としては方程式の処理という基本的な能力を問うものであり、他の問題で差がつきにくい今年度の出題では、少しでも部分点を稼いでおくことが重要です。第2問で部分点を稼いでいた人のほとんどが、再現答案のサンプルの中では合格を勝ち取っていました。

⇩

差がつく一問は

≪第2問≫

どんな問題?

第2問は、2つの放物線が直交する条件を考える問題で、数式処理力が試される出題です。

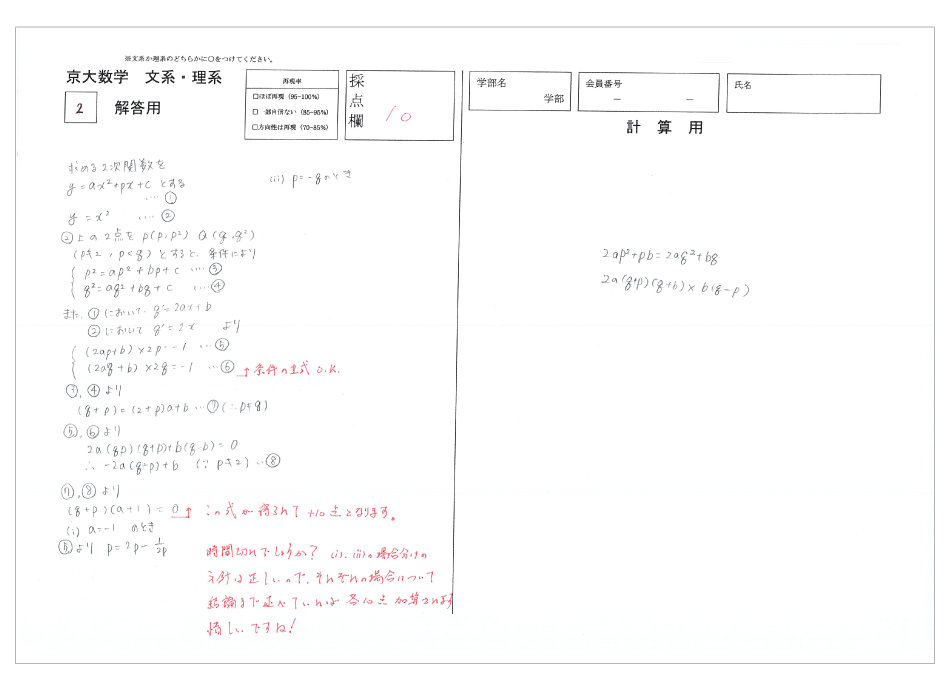

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

条件の立式だけで終わっている答案がほとんどでしたが,これだけでは部分点はもらえません。n本問は数式処理能力を見るのが主眼の問題であり,その主眼に対して回答を出せている答案,つまり方程式の処理がある程度できている答案に対しては,添削済み答案のように,10点程度の部分点が加算されています。

最低限の目標として,添削済み答案のような方程式の処理がある程度できている10点分は稼いでおきたい問題です。

目標点に到達するには?

連立方程式の処理の仕方は様々で、文字を消去するにしても、単純に代入する、定数項を消去して“=0”の形を作るなど、式の形に応じてどの方法を選べばよいかを判断できるようにしておくことが大切です。この力は訓練すればだれでも身につけることが可能です。様々な機会で方程式を解くcaseに当たると思いますが、模範解答は問題に応じて最適な方法を選びます。漫然と「そうやって解くんだ」と思うのではなく、「どうしてその解法を選んだのか?」「他の方法ではだめなのか?」を意識して学習を進めることが大切です。

受験生全体の解答傾向は?

条件の立式だけで部分点がもらえると思ったのか、そのような答案が多数を占めました。「何か書いておけば部分点をもらえる可能性がある」と聞いたことがある人もいると思いますが、京大数学では各問題に『どのような力を見たいのか』という主眼が存在します。それに適わない答案は評価されることはないと考えた方がよいでしょう。

Z会でできる京大対策・ご案内

ほかの科目の「差がつく一問」を見る