Z会の京大コース担当者が、2021年度入試の京大文系数学を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、京大文系数学の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2021年度の「京大文系数学」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

出題傾向に合わせて十分な対応力をつける

京大文系数学に限ったことではありませんが、「出題傾向に合わせて対策を練る」ことは当たり前の入試対策です。京大文系数学では、微積分、場合の数と確率、整数、図形問題がほぼ毎年出題されますので、どれか1つでも弱点があれば、その弱点が差に直結しやすいということになります。

合否の分かれ目は?

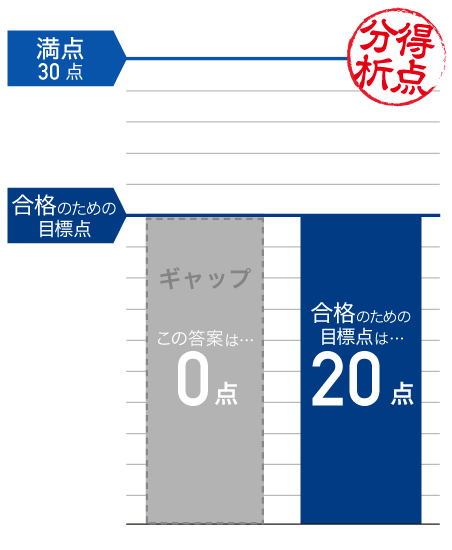

今年度は比較的取り組みやすいセットで、第1問~第4問で合格者平均点、不合格者平均点の差は大きくつきませんでした。大きく差がついたのは第5問の整数問題で、合格者平均点が約20点弱に対して、不合格者平均点は約11点と8点以上の差がつきました。

⇩

差がつく一問は

≪第5問≫

どんな問題?

第5問の整数問題は、「具体的な数字で実験して、規則性を見出す」という整数問題へのアプローチの仕方がポイントになる問題でした。これを知っていること、問題演習での経験の有無は大きな差であり、白答率は合格者が30%であったのに対して、不合格者は60%でした。

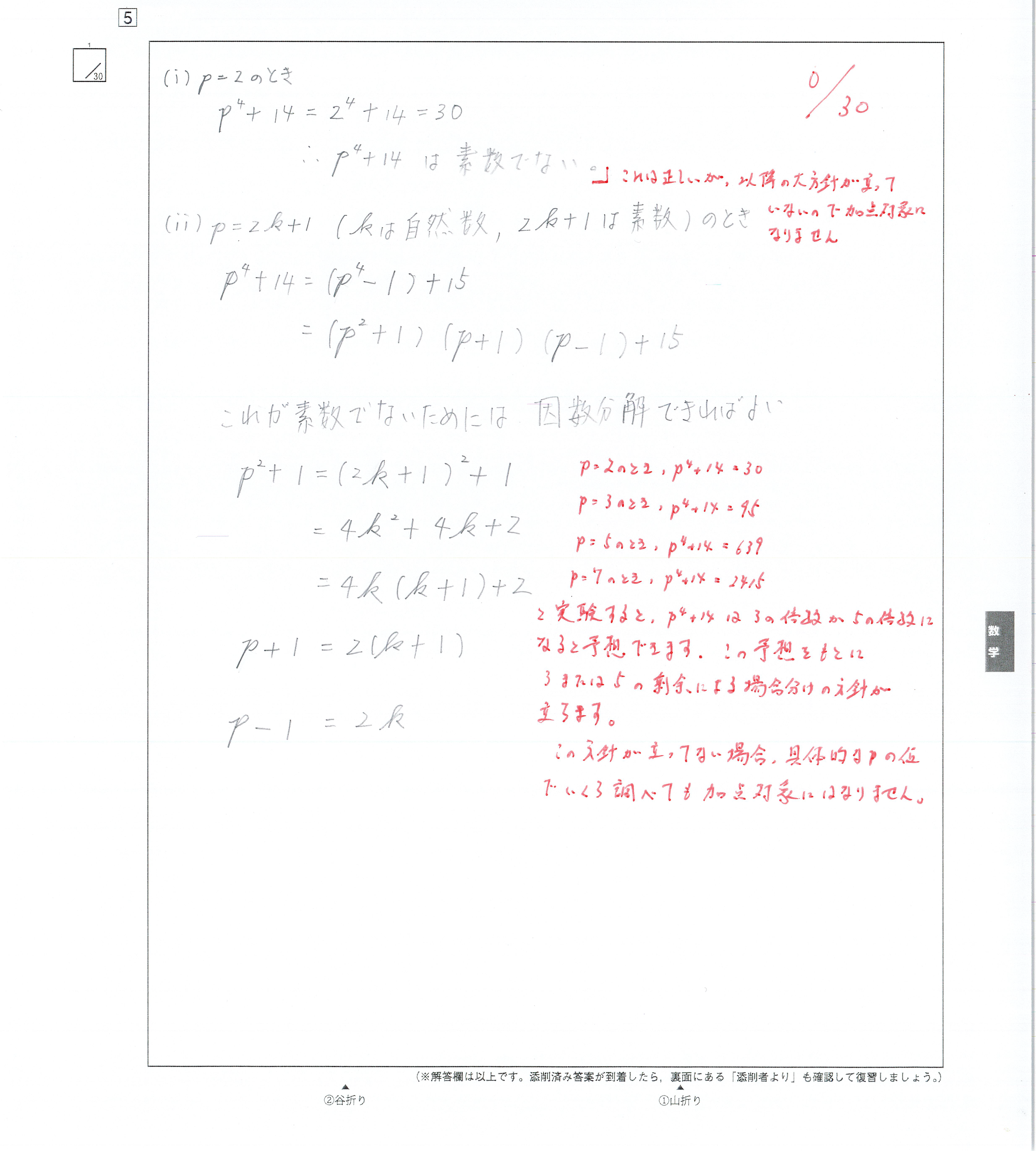

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

結果として、この答案の得点は0点となっています。

目標点に到達するには?

具体的に実験して (p^4+14) について、何か性質を見つけるという整数問題ではよく問われる手法の1つ。この答案では、(p=2) の場合不適であることを述べ、(p) は素数なので、3以上の素数が奇数であることに着目して (p=2k+1) として、素数でないことを証明しようと試みています。もちろんこの方法で本問は解けず、結果として行き詰ることになります。

3の剰余、あるいは5の剰余で場合分けという方針が立っていれば、(p=2) の場合の考察にも部分点はありますが、この答案の場合、正解を導ける流れができてないため、(p=2) の場合の考察に部分点は与えられていません。

京大数学ではこのような採点が少なくなく、正解が得られるような方針が立っていることが加点の前提になることが多いです。「何か書いておけば部分点がもらえる」という話を聞いたことがある人もいると思いますが

「京大数学ではその問題を解決できる道筋が立てられる + 一定の段階までの記述」

がなければ部分点はもらえないと思った方がよいでしょう。

受験生全体の解答傾向は?

具体的な数字で実験すると、(p^4+14) は3の倍数または5の倍数であることが予想できます。3の倍数、5の倍数のどちらに帰着させても構いませんが、この見通しが立つと、剰余類による場合分けを丁寧に行うだけの問題になります。つまり、方針さえ立てばほぼ完答を狙える難易度であり、実際に、白答以外の答案のほとんどは満点か微減点でしたので、第5問の平均点の差は8点強ですが、個別で考えれば30点近く差がつくわけです。この差はほぼ致命傷といえるでしょう。

Z会でできる京大対策・ご案内

ほかの科目の「差がつく一問」を見る