2019年度の合否を分けた「差がつく一問」は?

Z会では、2019年度の受験生の答案を独自分析。合格者と不合格者の答案を比較し、「どの大問の出来が合否を分けたのか」を検証しました。それにより導き出された「差がつく一問」は…?

⇩

差がつく一問は、

≪第三問≫

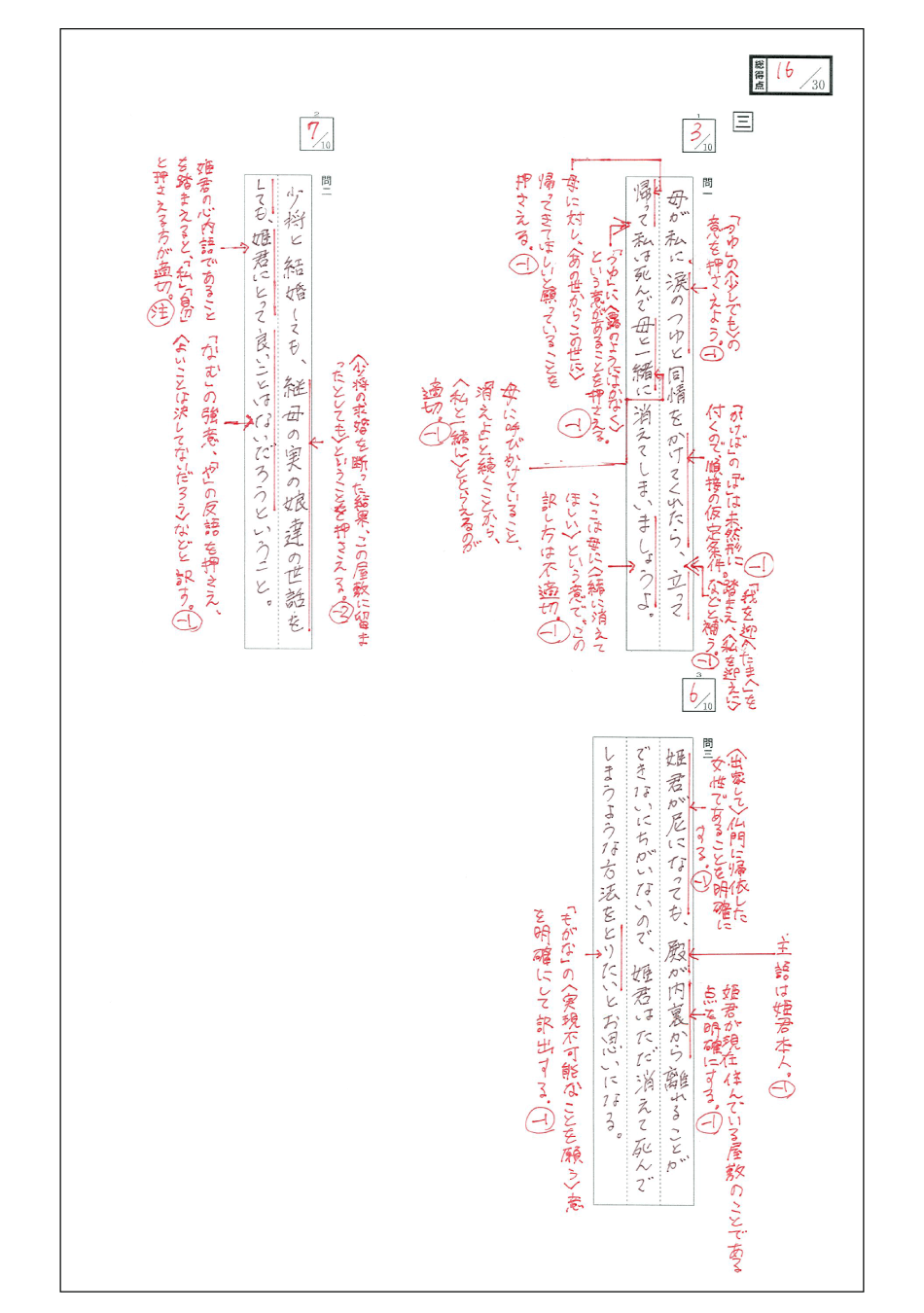

実際の答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう!

以下の答案は、実際に入試を受験したZ会員の先輩がつくってくれた再現答案です。目標点(合格ライン)には達していません…。

まずは、実際の答案をZ会の添削指導付きで見てみましょう。そのうえで、Z会の分析を読み、どこで差がついたのかを確認していきましょう。

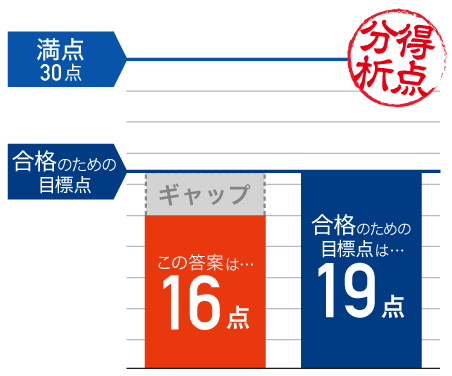

目標点とのギャップをどう埋める?

解答欄を一通り埋めることはできており、問題文の大意も押さえることができている答案です。しかしながら個々の解答内容を見ると、一語一語の意味を細部まで気を配って押さえることができておらず、減点されてしまっています。問一の現代語訳は、「姫君が亡くなった実母に呼びかけたもの」という設問文もヒントに、掛詞「つゆ」の意を正確に押さえてほしかったところです。問三も前後の文脈から「殿の内」が今暮らしている屋敷を指すことを押さえ、願望を表す「もがな」など細部にも気を配って訳すことができれば、さらに得点を伸ばすことができたはずです。

受験生全体の解答傾向は?

Z会で作成した採点基 準をもとに再現答案を採点してみると,合格者平均と不合格者平均で概ね6点程度の差がつく結果となりました。〈実母を亡くした姫君のつらい心情〉という内容は把握できていても、傍線部を丁寧に逐語訳するという基本が身についているかどうかで差が分かれました。問一・問三の現代語訳で細部まで気を配って訳出できているか、どこまで取りこぼしを防げるかがポイントとなりました。また、問二はリード文・注釈を踏まえ、「とありともかかりとも」が指す内容を明らかにする必要がありますが、状況をとらえ間違ってしまっているものも見受けられました。全体として、

・傍線部の細部も漏らさずに丁寧に訳出・解釈する。

・問題文全体の趣旨を踏まえ、文中の表現を意識して言葉を補う。

・解答が設問要求を満たした自然な文になるように、まとめ方を工夫する。

といったポイントを意識できたかどうかが、実際の答案にも得点差として表れていました。