Z会の京大コース担当者が、2022年度入試の京大理系数学を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、京大理系数学の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2022年度の「京大理系数学」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

出題全範囲に十分な対応力をつける

京大数学では「出題全範囲をきちんと勉強しているか」を問う出題が行われる傾向があります。このため、他大学では出題頻度が高くない単元も京大数学では比較的多く出題されます。つまり、演習不足、苦手などの単元があれば、差につながりやすく、今年度もその傾向が現れました。

合否の分かれ目は?

合格者・不合格者の平均点で大きく差がついた大問が、第2問と第3問、第5問であり、とくに第2問の抽出した答案では20点近くの差がついていました。逆に、その他の大問はほとんど差がなく、これら3題の出来が合否に大きく関わったと判断してよいでしょう。

⇩

差がつく一問は

≪第2問≫

差がつく一問の注目ポイント

本問は、京大らしく小問のない「単問」ではありますが、内容は入試問題としては典型的な場合の数と確率の問題です。合格者はこれに気づけてほぼ満点をとれていましたが、不合格者では白紙答案も少なからず見受けられました。確かに「基本問題」というレベルの問題ではありませんが、京大を受験するにあたり、いわゆる入試の典型的な問題はしっかりと対策しておくことが必須条件です。

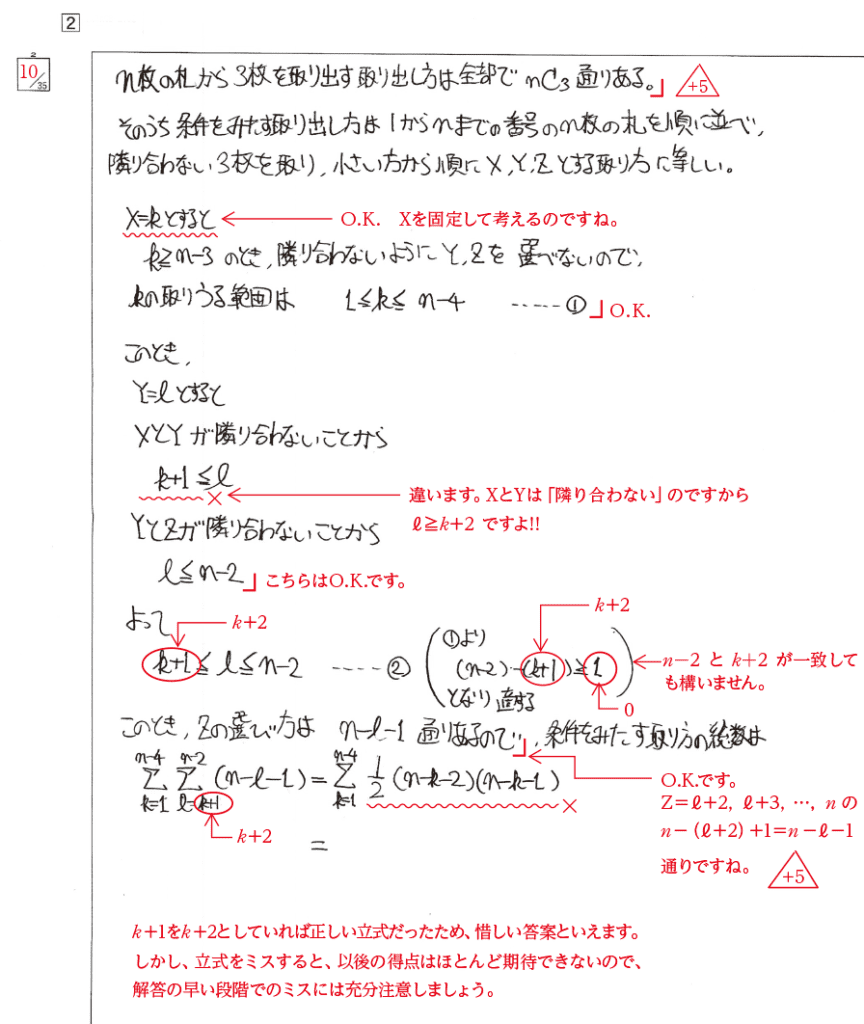

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

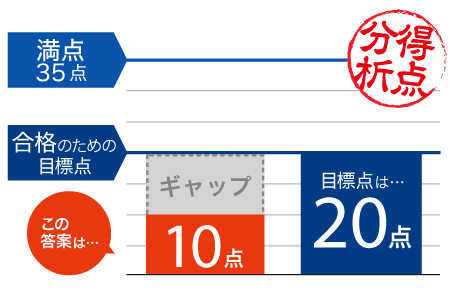

このような答案は誤りの原因を調べるために、細かく見られます。再現答案分析によるZ会の採点では、この答案の評価は10点となります。

目標点に到達するには?

まず、得点が10点であまりできていない答案と捉えている人も多いかもしれませんが、この答案は「惜しい答案」であることを先に述べておきます。この答案の方針は「Xを固定する」というものです。しかし、立式のところで「ちょっとしたミス」をしています。本問の条件をみたすYのとり得る値の範囲を間違えているのが原因です。これを正しく修正すれば、正答にたどり着くことができます。ただ、立式時のミスは大きくその後がすべて得点できない形となっています。「ちょっとしたミス」を引き金にして、実に25点も減点されているわけです。 それでは、どのようにしてこのようなミスを防げばよいのでしょうか。まずは、立式時のミスは大幅減点につながるので、慎重に検討することですが、検算やつじつまが合うかどうかを考えることも大切です。実は、この答案ではそれもしています。②式の右側に②の区間幅を検証している箇所です。ただ、1以上だから大丈夫と判断したようですが、ここで「あれ、0でもいいのでは」と思えば、ひょっとしたらミスに気づいたかもしれません。

受験生全体の解答傾向は?

合格者と不合格者の本問の答案の差異では、その解法の違いが浮き彫りになりました。抽出した答案で見受けられた方法を大まかに分類すると

(ア)数えやすい事象に読み替える

(イ)余事象を考える

(ウ)Yを固定する

(エ)Xを固定する

であり、少なくとも先の答案のように(エ)の方針は計算が複雑です。やはり、合格者の答案では、計算が複雑となるような方針を回避しており、(イ)や(ウ)の方針が目立ちました。一方、不合格者の答案では、(エ)の方針が比較的多く、それが原因でミスを誘発するから得点が伸びない、といった構図です。