Z会の京大コース担当者が、2021年度入試の京大理系数学を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、京大理系数学の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2021年度の「京大理系数学」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

出題全範囲に十分な対応力をつける

京大数学では「出題全範囲をきちんと勉強しているか」を問う出題が行われる傾向があります。このため、他大学では出題頻度が高くない単元も京大数学では比較的多く出題されます。つまり、演習不足、苦手などの単元があれば、差につながりやすく、今年度もその傾向が現れました。

合否の分かれ目は?

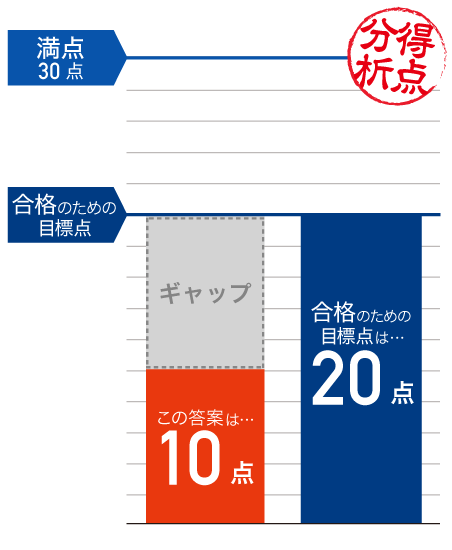

合格者・不合格者の平均点で大きく差がついたのが、第1問10.6点、第4問8.1点です。この2つの大問での差には違いがありますので、第1問は「Z会分析担当者からのメッセージ」で補足し、「差がつく一問」では第4問について取り上げます。

⇩

差がつく一問は

≪第4問≫

差がつく一問の注目ポイント

曲線の長さに関する問題は、他大学では出題頻度が低いのですが、京大理系数学ではよく取り上げられる題材です。このことは、過去問演習を行っていれば、その傾向からすぐにわかります。1つ目のポイントの曲線の長さの立式は単に知識の問題で、2つ目のポイントの (1/cos x) の積分は難関大では頻出の定積分です。これらで行き詰る原因は、出題傾向の把握ができていない、教科書レベルの基本知識が身についていない箇所がある、難関大で頻出する手法が身についていないということで、一言で言えば、準備不足ということです。

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

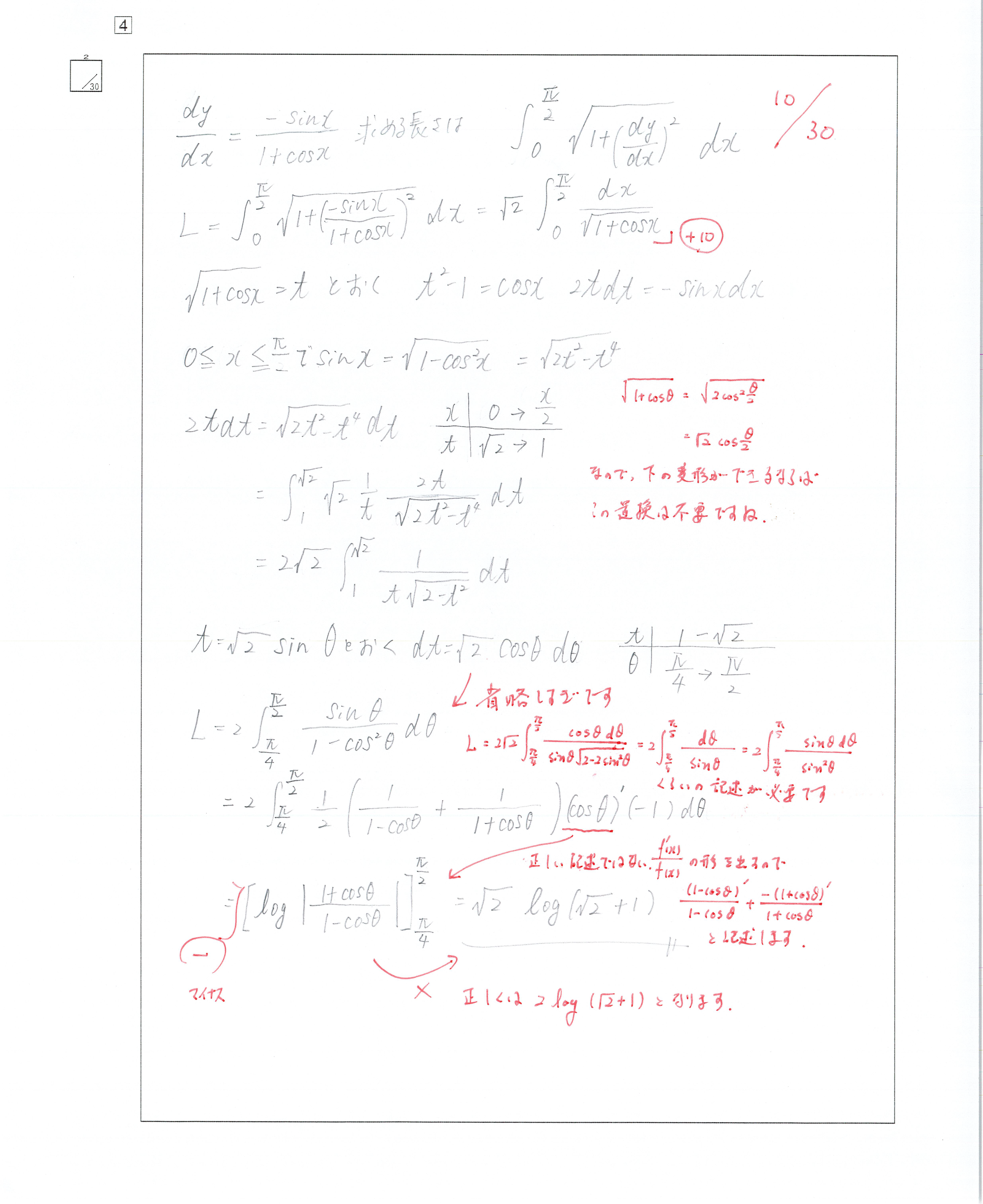

一見惜しい答案に見えますが、このような答案は誤りの原因を調べるために、細かく見られます。再現答案分析によるZ会の採点では、この答案の評価は10点となります。

目標点に到達するには?

曲線の長さの立式と整理について部分点10点があるものの、以降の定積分の計算に関しては0点という評価となります。

まず、最初の (t=sqrt{1+cos x}) という置換が実質不要であり(あっても悪くはない)、後半の (t=sqrt{2}sin theta) という置換が本質部分になります。ところが、置換したすぐあとの(L)の式について、式変形の過程を省略しすぎで、必ずしも必要でない最初の置換と相まって、「正しい式変形からこの式は得られているのか?」という疑念が生じ、採点者は確認作業を行うことになるでしょう。

さらに、その次の定積分の計算過程の『((cos theta)’)』というのが誤りで、(f'(x)/f(x)) 型の定積分の実行にウソの記述が含まれます。

最後に、符号ミスや値代入時のミスが重なっており、「正確に計算・記述を行えば正解が導ける答案」にも拘らず、途中過程の度重なるミスや、不適切な表現などが原因で、総合的に『評価しない』と判断されたものと思われます。

このように、採点者に???と思わせる答案は、正解を導いている答案に比べ入念なチェックをされる傾向があり、不適切な記述や細かなミスが多すぎると、大減点になることもあり得るわけです。

受験生全体の解答傾向は?

不合格者を中心に曲線の長さの立式、定積分の計算のそれぞれのポイントで躓いているものが目立ちました。合格者の得点率が90%という京大理系数学としてはやさしめの出題であり、演習経験の不足、知識不足など、出題全分野をまんべんなく学習できていない理由による失点がそのまま差につながったと言えるでしょう。

Z会でできる京大対策・ご案内

ほかの科目の「差がつく一問」を見る