Z会の東大コース担当者が、2020年度入試の東大物理を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、東大物理の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2020年度の「東大物理」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

解ける問題を見極めて確実に得点を積み上げよう!

全体的に、2019年度に比べれば易しくなった印象を受けますが、すべての大問を時間内に正確に解き切ることは難しかったと思われます。解ける問題を見極めて上手に時間配分し、得点を最大化することが合格への条件となったでしょう。

合否の分かれ目は?

受験生の答案データを見てみると…

| 第一問 | 第二問 | 第三問 | 計 | |

|---|---|---|---|---|

| 配点 | 20 | 20 | 20 | 60 |

| 全体平均 | 11.58 | 12.94 | 10.93 | 35.44 |

| 合格者平均 | 12.64 | 13.91 | 12.60 | 39.15 |

| 不合格者平均 | 10.06 | 11.55 | 8.55 | 30.15 |

| 平均:合−不 | 2.58 | 2.37 | 4.05 | 9.00 |

Z会集計の再現答案からZ会で推定した配点を当てはめ、大問ごとの得点率を出すと、上表のような結果となりました。第3問が合格者、不合格者の差が最も大きく、この問題ができたかどうかが、合否に直結したようです。

⇩

差がつく一問は

≪第3問≫

差がつく一問の注目ポイント

第3問は断熱変化を含む熱サイクルの問題ですが、ポアソンの法則による計算結果も問題文中に与えられており、各過程の変化を丁寧に考察できれば、東大としては易しい部類の問題です。設問全体を見渡して特に難しいと思えるものはないのですが、合格者が各設問ごと誤りなく丁寧に解答できていたのに対し、不合格者はケアレスミスや白紙が多く、時間内に正確に解き切ることの重要性が浮き彫りになったようです。

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

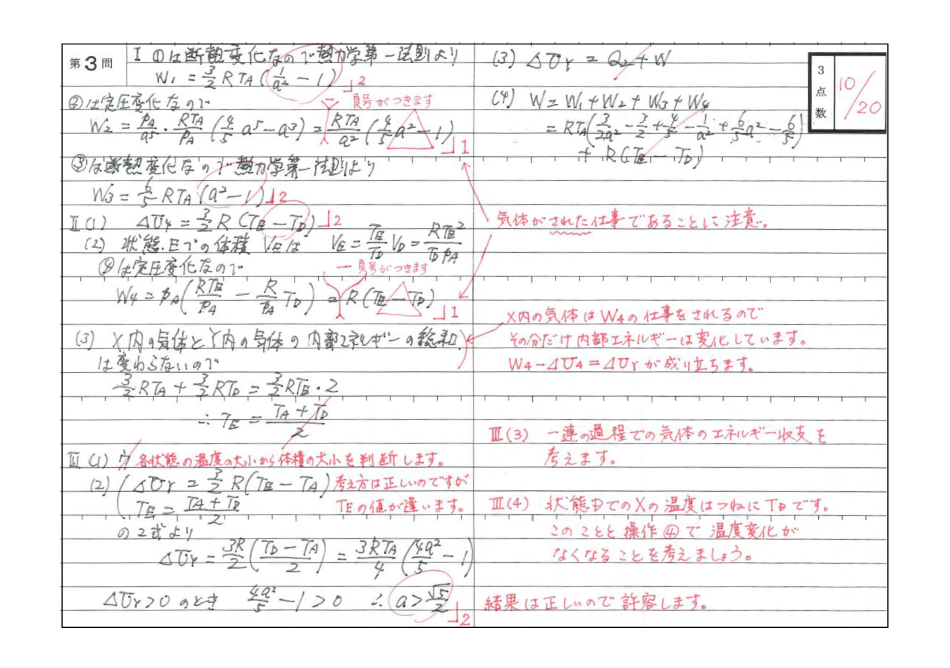

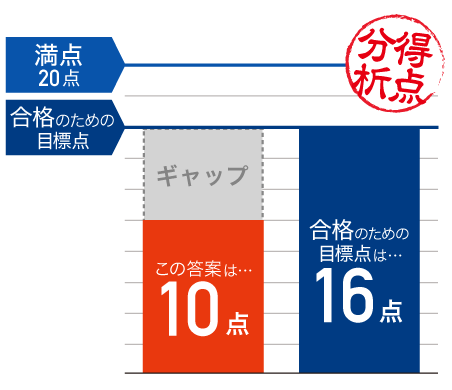

Z会が採点した結果は、20点中10点。Z会が設定した目標点である16点を下回る結果となりました。

それでは、この答案には、「どんな要素が足りなかったのか」「どういう対策をしていれば目標点に届いたのか」を詳しく見ていきましょう。

目標点とのギャップをどう埋める?

I〜II(2)までの各過程での仕事や内部エネルギー変化についての考え方は正しいのですが、気体がした仕事とされた仕事を明確に区別できていなかったための符号ミスがありました。

II(3)では、操作4の過程で容器X内の気体が仕事をされている(体積が減少している)ことを考察し忘れたため、正解できていませんでした。この考察ミスによって、III以降についても雪崩式に失点することとなってしまったと考えられます。

落ち着いて問題文をもう少し注意深く読み解くことができていれば、解答が誤りであることは容易に気づけたはずで、十分目標点には達していたと思われます。

受験生全体の解答傾向は?

I〜II(2)までについては、合格者、不合格者とも基本的な考え方はできていましたが、不合格者には符号ミスが散見されました。

II(3)以降も、間違えた人は思い込みによるミスと思われるものが多く、設問が連鎖しているためにそれ以降が正解に至らなかったというパターンが多かったようです。

合格者には設問途中でのミスが比較的少なく、そのため最後まですんなり解いている答案が多かったため、結果的に得点を積み上げられたということかと思います。

やや長文で一見面倒そうには見えますが、基本的ともいえる問題で、問題の状況を的確に把握できたかどうかが合否の分かれ目となったようです。

Z会でできる東大対策・ご案内

ほかの科目の「差がつく一問」を見る