Z会の東大コース担当者が、2020年度入試の東大日本史を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、東大日本史の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2020年度の「東大日本史」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

設問のテーマに惑わされず、真の出題意図を見抜く!

出題傾向に大きな変化はありませんでしたが、「書の伝来と文字の定着」「山鉾巡行」など、教科書では扱われないような視点からの出題が見られ、全体的にやや難化しました。提示文や史料のテーマを通して、「出題者が何を問おうとしているのか」を見抜く力が求められました。

合否の分かれ目は?

提示文や史料と設問要求の関係性を捉えにくい出題が例年より多く、全体的にやや難化しました。

そのような中でも、第3問は、唯一、提示文の内容が基本的知識と結びつけやすく、設問要求に沿って解答をまとめることが難しくない大問でした。まずは、第3問で確実に高得点を取ることが大切です。その上で、その他の大問では、設問要求や設問の留意点に対応する要素を確実に解答に盛り込み、どれだけ得点を伸ばせたかが、勝負の分かれ目になりました。

とくに、150字の論述が出題された第2問は、「山鉾巡行と町の自治」というほとんどの受験生が初めて接するであろう視点からの出題でしたが、合格者・不合格者の間で答案の出来に差がついた1問でした。 合格者は概ね、「山鉾巡行を通して町の自治が強化された」という論旨をはずすことなく解答をまとめることができており、確実に得点を伸ばしていました。一方で不合格者の答案は、提示文や図の情報を並べるに留まり、得点を伸ばすことができていないものが散見されました。

⇩

差がつく一問は

≪第2問≫

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

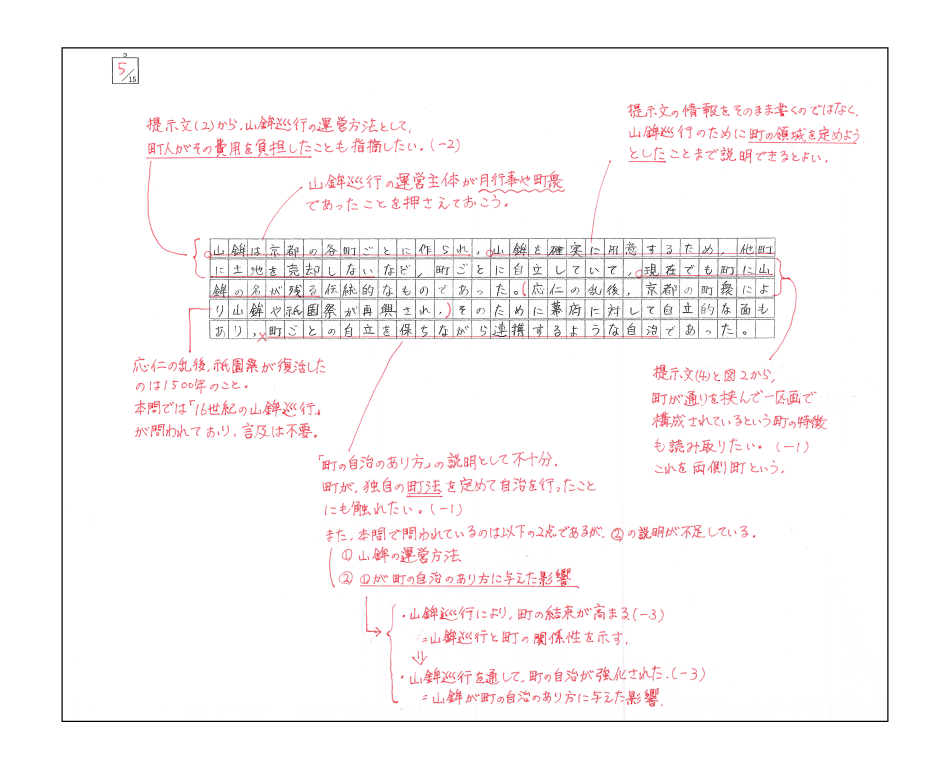

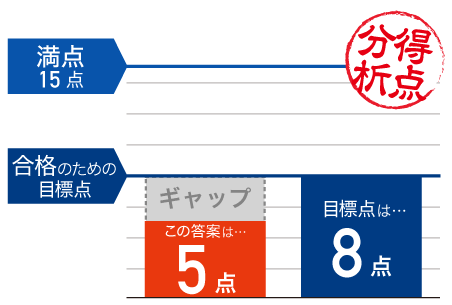

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

Z会が採点した結果は、15点中5点。Z会が設定した目標点である8点には届きませんでした。

それでは、この答案には、「どんな要素が足りなかったのか」「どういう対策をしていれば目標点に届いたのか」を詳しく見ていきましょう。

目標点とのギャップをどう埋める?

提示文から読み取った情報に意味付けして述べるなど、“東大日本史の答え方”を実践することはできていますが、重要な解答要素の欠落により、大きく失点しています。 本問では、

(1) 山鉾の運営方法

(2) (1)が町の自治のあり方に与えた影響

の2点が問われていますが、この答案は(2)に対応する部分が「町の自治のあり方」の説明に留まり、山鉾巡行が町の自治に与えた影響を明確に述べることができていませんでした。 設問要求に対応する解答要素を盛り込むことは論述の基本です。この点をしっかりと意識して解答を作成することで、大きな失点を防ぎ、高得点が望める完成度の高い答案を作成することが可能になります。

受験生全体の解答傾向は?

本問は、「山鉾の運営方法」と「山鉾が町の自治のあり方に与えた影響」の2点を説明することが求められています。この2つの設問要求を満たすには、提示文や図から読み取れる情報を述べるだけでは不十分で、山鉾と町の自治を結びつけて考えることが求められました。山鉾巡行をテーマに町の自治を問うた出題の意図を理解していたかどうかで、答案の出来に差が見られました。

設問要求1つ目の「山鉾の運営方法」については、合格者・不合格者にかかわらずほとんどが、運営の主体が町であったこと、運営に当たり町の人々から経費を賦課したことの2点は述べることができていました。

差がついたのは、2つ目の設問要求である「山鉾の運営が町の自治のあり方に与えた影響」についての説明でした。不合格者が町の自治そのものの説明に終始するなど、設問要求に答えられていないのに対し、合格者は山鉾と町の自治を結びつけて、山鉾が町の結束の象徴となったこと、そして山鉾の運営を通して町の自治が強化されたことを明確に説明できていました。

Z会でできる東大対策・ご案内

ほかの科目の「差がつく一問」を見る