Z会の東大コース担当者が、2020年度入試の東大世界史を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、東大世界史の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2020年度の「東大世界史」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

多少の傾向変化でも揺るがない論述力が肝心!

第1問で史料を用いた新しい傾向が見られたものの、東大らしいテーマ設定の問題であり、東大型の論述対策を積んできた受験生はつまづくことなく解答できていました。多少の傾向変化でも揺るがない盤石な知識と、読解力・論理的思考力・文章表現力の養成が必要です。

合否の分かれ目は?

標準的な知識力が問われる第2問・第3問は、多くの受験者が高得点を獲得するため、大きな差はつきにくいです。

一方、第1問の大論述は、正確かつ多角的な知識と高度な論述力が必要とされるため、対策の有無が答案の出来に直結します。20年度の第1問では、合格者の解答のほとんどが制限字数を9割以上満たしていたのに対し、不合格者の解答は8割に満たないものが散見されました。制限字数を埋められるだけの知識力・文章力があるかどうかで、差がついたといえるでしょう。また、地歴は2科目解答する必要があるので、2科目目を含めて全大問解答しきる時間配分の工夫ができたかどうかも、大きく影響していたでしょう。

15〜19世紀という長い時代を扱うので、年代の把握、前後関係・因果関係の正確な記述が求められます。合格者は概ね正しい記述ができていたのに対し、不合格者の答案ではおぼつかないものも散見されました。

なお、20年度の第1問は、解答に際して、指定語句のほかに提示された史料を用いることが求められました。史料は指定語句と同様、解答の方向性をつかむためのヒントとなる内容であり、特別な史料文対策を要するようなものではありませんでしたが、最低限「何について書かれている史料か」を判断するだけの基本的な世界史の知識は不可欠でしょう。

⇩

差がつく一問は

≪第1問≫

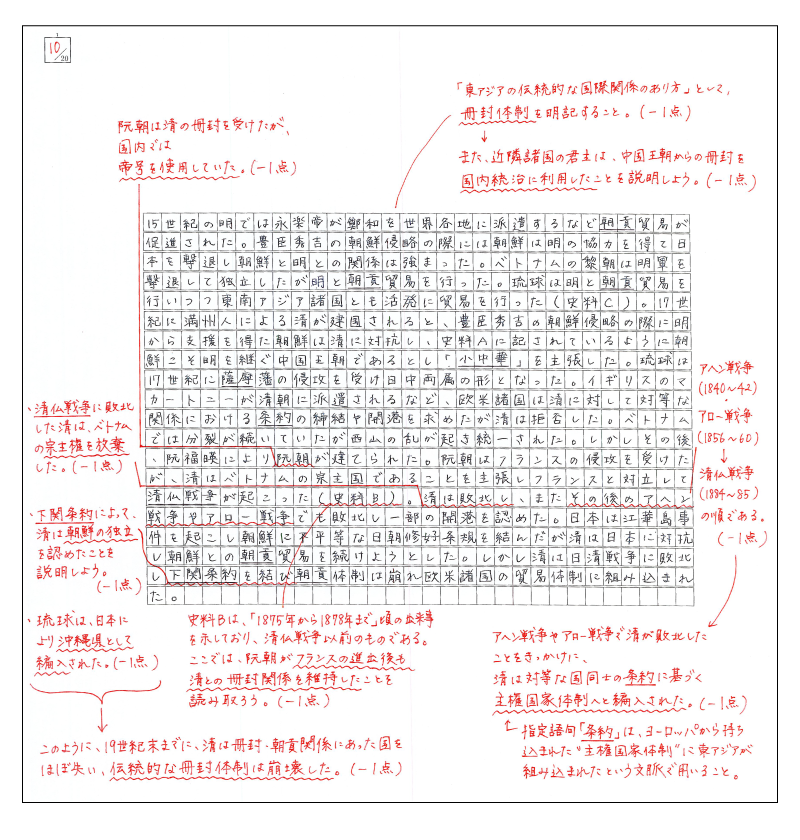

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

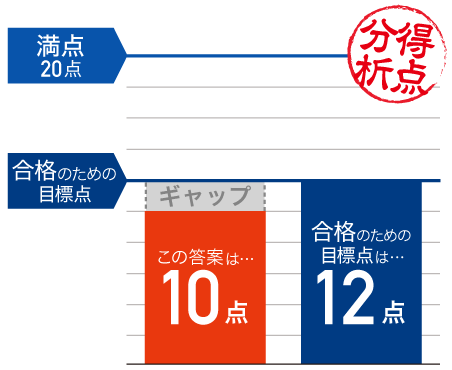

Z会が採点した結果は、20点中10点。Z会が設定した目標点である12点には届きませんでした。

それでは、この答案には、「どんな要素が足りなかったのか」「どういう対策をしていれば目標点に届いたのか」を詳しく見ていきましょう。

目標点とのギャップをどう埋める?

一部史実に誤認が見られるものの、主要なキーワードは盛り込めていました。しかし、ただ史実を列挙するだけでは、本問の主題である、東アジアの伝統的な国際関係のあり方が近代にどのように「変容」したのかを説明したことにはなりません。まず「東アジアの伝統的な国際関係」とは何かを明記することは必須です。そして、それが「何をきっかけに」「どのような関係に変化したのか」ということを明らかにしましょう。その観点から考えると、指定語句「条約」は、具体的な「○○条約」の名称を挙げる際に用いるのではなく、関係の変化に関連した使い方をしなくてはいけないことがわかるはずです。

受験生全体の解答傾向は?

「東アジアの伝統的な国際関係」が何であるかは書けていても、「どのような関係に変化したのか」の説明が不足している答案が散見されました。問題の主要求に答えるための論述の構成の立て方に工夫が必要だったといえるでしょう。

また、史料の読み取りに関しては、合格者・不合格者とも、史料Aと史料Cは正しく情報を読み取り解答に盛り込めていました。しかし、ベトナムに関する史料Bは、合格者は概ね使用できていたのに対し、不合格者の多くが内容を読み違えており、差がついたポイントでした。史料Bの内容とベトナムの通史の知識とを照らし合わせて、史料Bが「いつ」の「どのような」状況を示しているのか、正確に読み取る必要がありました。

再現答案の中には、時代順ではなく、朝鮮・ベトナム・琉球を地域ごとに説明していった答案も見受けられました。もちろんそのような構成で書くことも可能ですが、東アジアの変容の契機となる“中国と列強の関係”の記述を取りこぼしている答案が散見されました。時代順・地域ごといずれの構成においても、完成度の高い答案を書くためには、問題の主要求を正確に把握する読解力や、要求に的確に応えた解答を作成する論理的思考力、文章表現力の養成が不可欠です。

Z会でできる東大対策・ご案内

ほかの科目の「差がつく一問」を見る