2020年度の小学校学習指導要領改訂に続き、2021年度には中学校、2022年度には高校の学習指導要領も改訂されます。

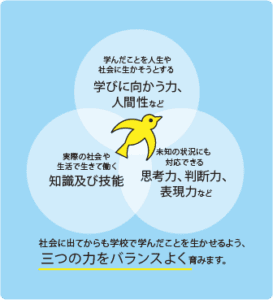

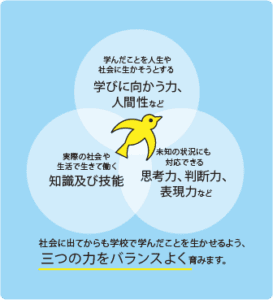

これにより、新しい時代を生きる子どもたちに必要な「資質・能力の3つの柱」が定められ、すべての教科で、3つの柱にもとづいた学力の育成が図られることとなります。

今月の特集では、この3つの柱のうちとくに「思考力」に注目し、小学生のうちに身につけるべき「思考力」とはどのようなものかについて考えます。

※本記事は、2021年3月25日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

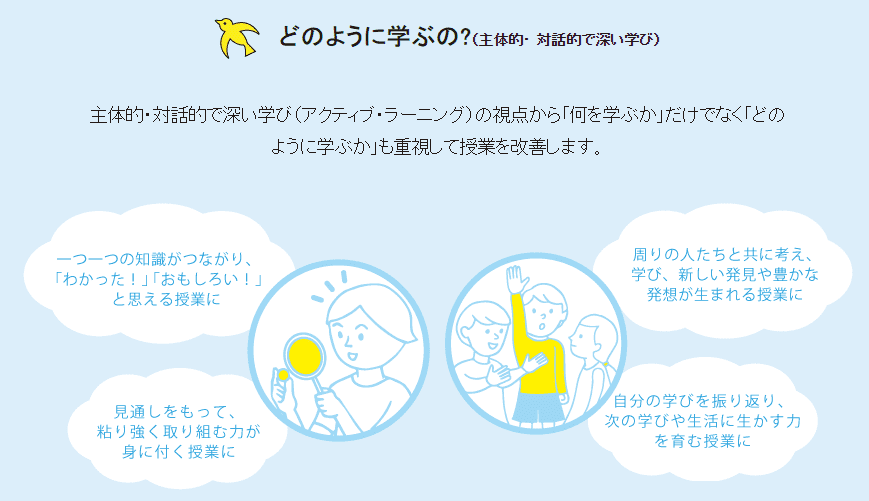

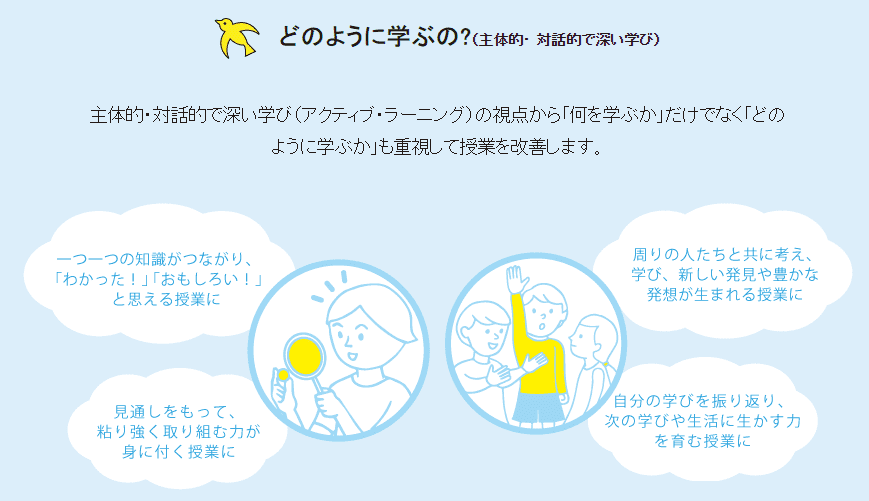

「何を学ぶか」だけでなく、「どのように学ぶか」が重要に

出典:文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/)

出典:文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/)

文部科学省Webサイトの「学習指導要領」のページには、「資質・能力の3つの柱」としてこのような図が掲載されています。こちらの図の右下に、「未知の状況にも対応できる 思考力、判断力、表現力など」とあるとおり、これからの時代を生きる子どもたちには、初めての状況に出くわしても、解決方法を考え、判断できる力をつけてゆくことが期待されます。

インターネットや人工知能(AI)の技術がますます高度化し、経済・文化・環境のグローバル化が進むなかでは、過去の経験則をそのまま適用できないことが増えてくると考えられるからです。

そのような時代に求められる「思考力」を身につけるには、これまで以上に質の高い学びが求められます。「質の高い学び」とは、単純に問題が難しいとか発展的な出題であるといったことを指すものではありません。「何を学ぶか」ということ以上に、指導要領では「どのように学ぶか」が重視されています。小学校においても、受け身ではなく自ら課題を発見し解決することや、獲得した知識や他者の考えを取り入れて次の学びにつなげていくことができるような授業方法の工夫改善が推進されています。

出典:文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/)

出典:文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/)

「思考力」を問う入試問題の特徴

こうした改革の動きに伴って、中学・高校・大学の入試問題においても、思考力が身についているかを問うような形式の出題が多くなっています。

増えている出題形式の例

◎複数の情報から、設問の主旨にあわせて必要な情報を取捨選択する問題

文章やグラフなどの非常に多くの情報が与えられ、それを読み解いて必要な情報を抜き出し、根拠を明示したうえで規定の字数にまとめる、といった形式です。

◎条件に当てはまるものを複数選択して解答する問題

正解の選択肢が1つとは限らない形式です。全ての選択肢について、与えられた資料と照らし合わせて正誤を素早く検討する必要があります。

◎日常的・身近な題材をもとに、教科知識を活用して解を導く問題

優先チケットのルールを踏まえた効率的な遊園地の巡り方や、実際の使用場面を想定した英作文など、日常的な設定のなかで思考力を試す形式です。

◎簡潔で論理的な文章を記述して解答する問題

読み取った資料をもとに自分の意見を持ち、規定字数の論理的・客観的な文章にまとめる形式です。高度な判断力や表現力が求められます。

家庭でも「思考力」を高める質の高い学習を

思考力は一朝一夕に身につくものではありませんから、家庭学習においても、思考力を高めるような学びの経験を積むことが必要になります。それは、知識と知識とがつながって「おもしろい!」と感じる経験や、学んだことを次の学びや生活に活かして「解決できた!」と感じる経験です。

ご家庭でも、生活のさまざまな場面で出合う課題や日々のニュース、学校でのできごとなどを話題にして、「これってどう思う?」「どうしてそう考えたの?」などと問いかけることで自分なりに答えを出してみる機会をつくり、「そう考えたんだ。なるほど、おもしろいね」などと受け止め、自分の考えを表現することに自信がもてるよう、あと押しをしていただけるといいでしょう。

Z会でも、こうした教材によって思考力育成をバックアップします!

Z会は、創立以来90年の長きにわたり、高品質な教材や添削指導などを通じて、考える力を鍛える問題を厳選して出題してきました。国算理社英の教材でも思考力を鍛える問題を出題していますが、より思考力を鍛えたい方向けの教材も、学年ごとにご用意しています。次では、各学年ごとに求められる思考力を、教材とともにご紹介いたします。

【学年別】Z会の「思考力」養成に役立つ教材とそのねらい

ここからは、Z会の通信教育の各コースの教材の中から、教科の枠を超えた「思考力」養成にとくに役立つ教材について、学年ごとに、開発担当者の声をご紹介します。

「思考力」と同時に育てていきたい力

最後に、学校で学んだことを社会に出てからも生かせるようにするためには、前述の3つの柱のうちほかの2つ〈社会や生活で生きて働く知識及び技能〉〈学びに向かう力・人間性〉も同時進行で育成していく必要があります。

小学生の間は、

・思考力の土台となる知識の習得

・学習に対する主体的な姿勢をはぐくむこと

も同時に行っていく必要があるといえるでしょう。

知識は、教え方のうまい先生に教わっていれば習得できるものではありませんし、学習に対する主体的な姿勢は、強制的に机に向かわせたから育つというものではありません。

まず「自分でやってみる」よう促し、取り組んだことをほめる。知識が役に立つ場面があったら、「知っていてよかったね」と学習の成果を言葉にして認める。お子さまの自主性を何よりも大切に考えたZ会の通信教育は、こうした日々の積み重ねに最適です。学年や発達段階に合わせたサポートの方法は、本サイトにて、今後も提供してまいります。