Z会の東大コース担当者が、2022年度入試の東大文系数学を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、東大文系数学の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2022年度の「東大文系数学」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

解きやすい問題の見極めが重要でした

今年度も例年と同様に、難易度が高い問題の合格者・不合格者の平均点はともに低めでその差は小さいですが、解きやすい問題の合格者・不合格者の平均点の差は大きいようです。この差が合否に大きく影響しているといえます。

合否の分かれ目は?

合格者・不合格者の平均で最も大きく差がついた大問が第2問であり、抽出した答案では5点以上の差がありました。本問以外の大問は全体的に難しく、各大問の前半の設問でどのくらい得点できるかポイントになったようです。これらの大問における部分点をどの程度、積むことができるかによって、さらに合格者と不合格者の差がついたと思われます。

⇩

差がつく一問は

≪第2問≫

差がつく一問の注目ポイント

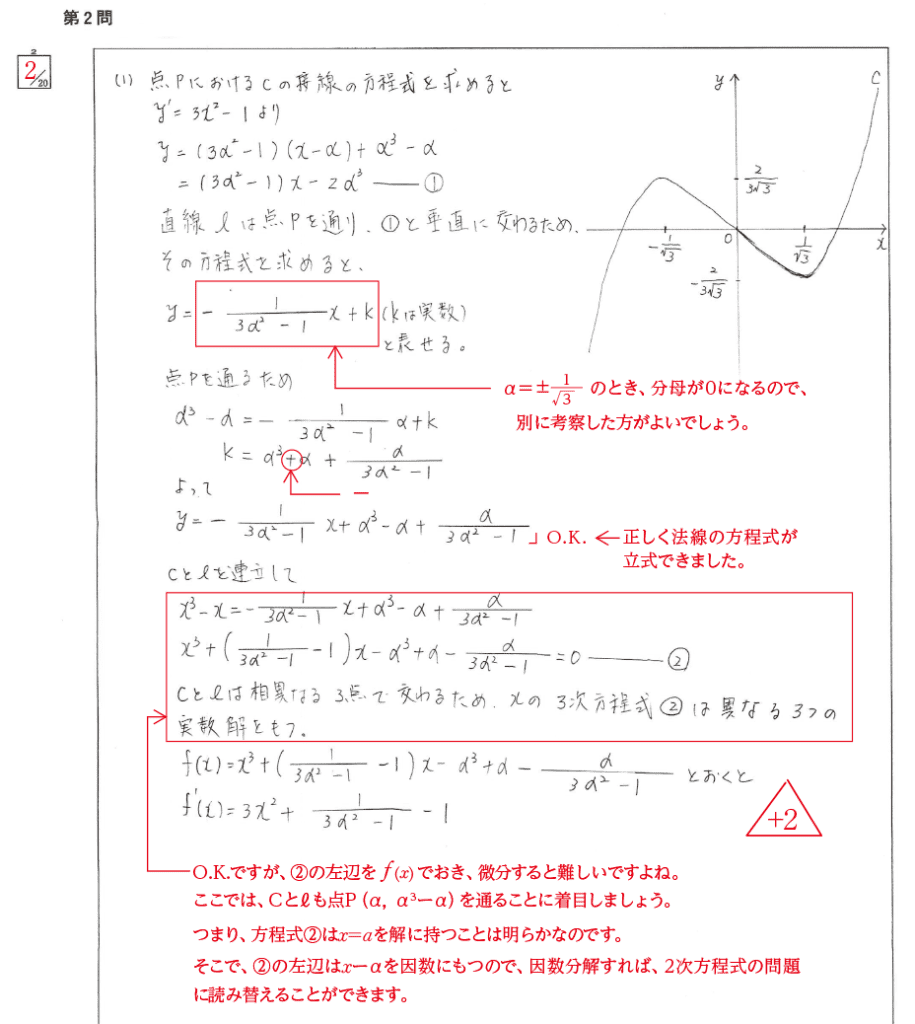

本問は3次関数のグラフとその「法線」との共有点の個数に関する問題です。まずは、微分法を用いて「法線」の方程式を与えられた文字で表し、その後、3次方程式の実数解について考察していきます。内容としては入試として典型的です。数学が得意ではない文系の受験生が少なくないのは事実ですが、標準的なレベルの問題に対応できないと、文系入試では理系以上に数学で致命的な差がついてしまいます。

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

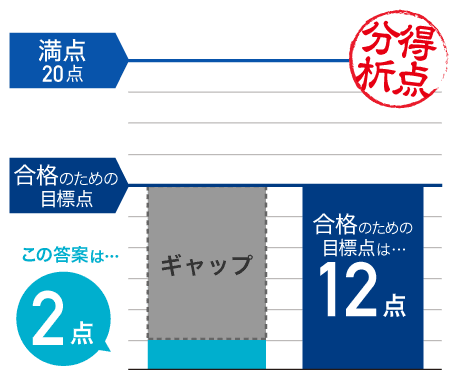

一見、解答欄びっしりに解答が書かれていて、点数がしっかりとれそうな答案に見えます。しかし、Z会が採点した結果は、20点中2点。Z会が設定した目標点である12点には届きませんでした。

それでは、この答案には、「どんな要素が足りなかったのか」「どういう対策をしていれば目標点に届いたのか」を詳しく見ていきましょう。

目標点とのギャップをどう埋める?

まず法線lの方程式を正しく導くことができています。このとき、αの値によっては傾きの分母が0となるので、その場合は別途考察すべきでしょう。そして、その後、曲線Cの方程式と法線lの方程式を連立して3次方程式の実数解の条件の考察に読み替えることができています。ここから、方程式の左辺の関数を微分法で捉えようという方針はいいのですが、これが難しく止まってしまった形です。ここでは、Cもlもいずれも点Pを通るのですからこの方程式はx=αを解にもつと見抜けると道が開けたはずです。

受験生全体の解答傾向は?

本問における合格答案と不合格答案の差は、上記に気づけたかどうかが最も大きいです。もし、この事実に気づけば、2次方程式の議論が進むことになり、さらに(2)で現れるβとγはこの2次方程式の2解に他ならず、難易度がグッと下がることがわかるかと思います。つまり、合格答案では上記に気づけばほぼ完答しており、逆に上記に気づかなければ、以後は白紙であることが多く、本問だけでもその得点差が大きなものになることがわかるかと思います。