Z会の東大コース担当者が、2021年度入試の東大文系数学を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、東大文系数学の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2021年度の「東大文系数学」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

解きやすい問題の見極めが重要でした

今年度も例年と同様に、難易度が高い問題の合格者・不合格者の平均点はともに低めでその差は小さいですが、解きやすい問題の合格者・不合格者の平均点の差は大きいようです。この差が合否に大きく影響しているといえます。

合否の分かれ目は?

合格者・不合格者の平均点で大きく差がついたのが、第1問7.0点,第3問5.0点です。とくに、第1問は方程式の解をグラフの概形から調べる典型的な微分の問題で、難関大を目指す以上は必ずクリアしなければいけない題材で、処理も標準的なものでした。数学が得意ではない文系の受験生が少なくないのは事実ですが、標準的なレベルの問題に対応できないと、文系入試では理系以上に数学で致命的な差がついてしまいます。

⇩

差がつく一問は

≪第1問≫

差がつく一問の注目ポイント

3次関数のグラフと円の共有点の問題で、方程式の解に関する問題です。6次方程式が現れますが、図形の対称性から3次方程式の正の解の話に帰着できます。いわゆる典型タイプの問題であり、東大を目指す受験生にとっては標準レベルの出題といえます。したがって、この問題での失点がそのまま差につながると考えた方がよいでしょう。

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

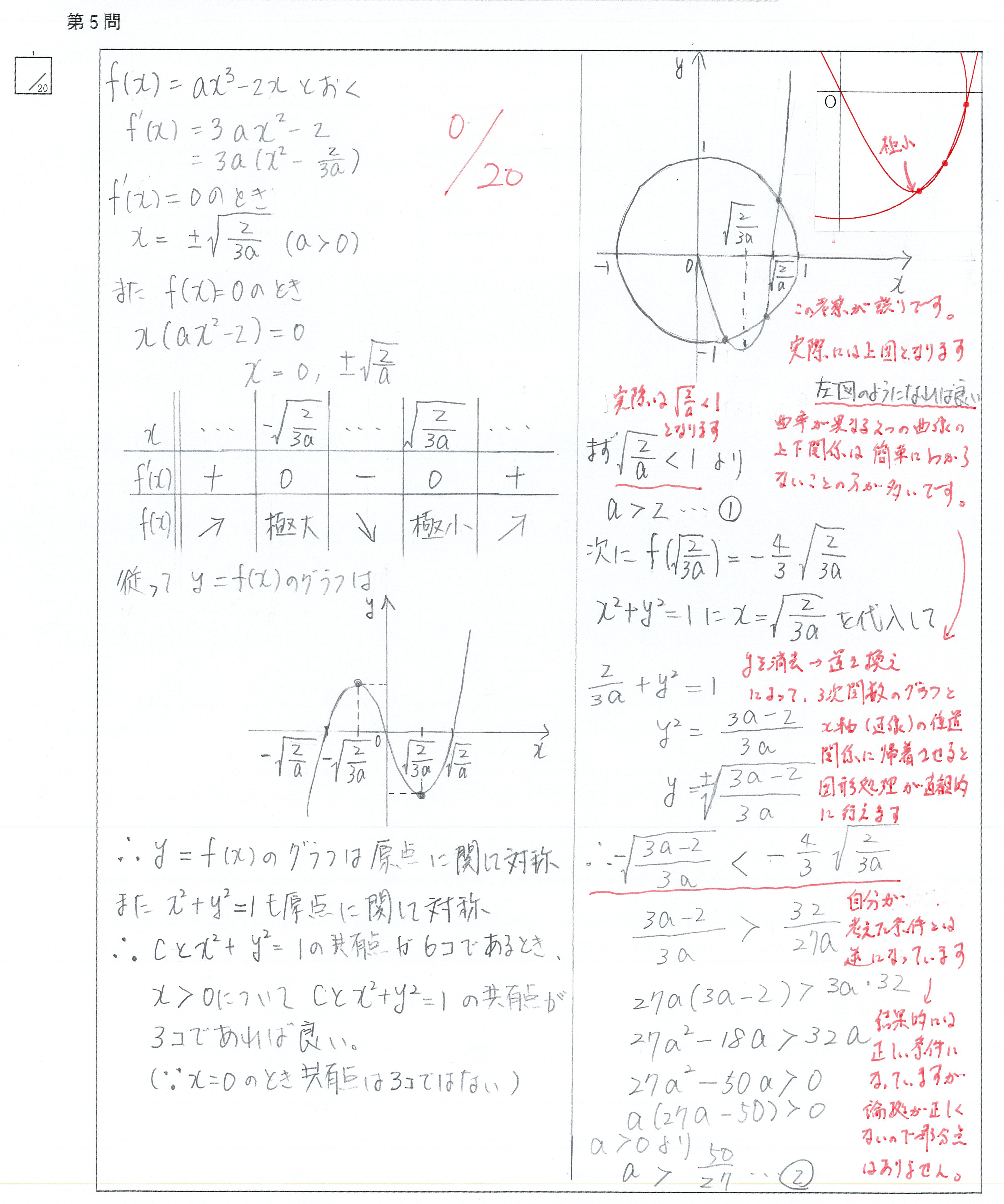

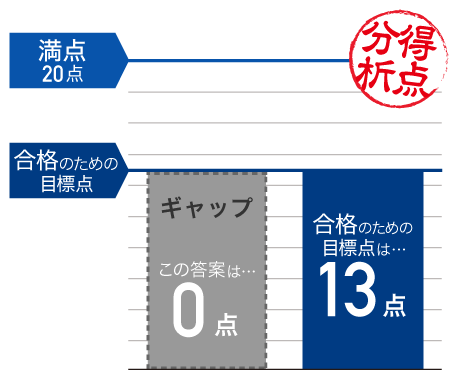

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

一見、解答欄びっしりに解答が書かれていて、点数がしっかりとれそうな答案に見えます。しかし、Z会が採点した結果は、20点中0点。Z会が設定した目標点である13点には届きませんでした。

それでは、この答案には、「どんな要素が足りなかったのか」「どういう対策をしていれば目標点に届いたのか」を詳しく見ていきましょう。

目標点とのギャップをどう埋める?

3次関数のグラフと円という2つの曲率の違う曲線の上下関係を直観的に押さえようとして、誤った仮定のもとで立式しています。この2曲線の上下関係は朱字の図で示した通りとなるのですが、これを正確に捉えるのは難しいでしょう。また、極値における上下関係で(答)と同じ関係を得ているのですが、自分が立てた仮定と矛盾しているので、この部分にも部分点は与えられません。

曲率の異なる2つの曲線の上下関係を捉えるのは難しいので、直線と曲線のように直観的に捉えて誤ることのないものに帰着させましょう。そのためには、(y)を消去→文字の置き換えによって、3次関数のグラフと(x)軸(直線)の共有点の話に帰着させるのがbestでしょう。

受験生全体の解答傾向は?

(y=ax^3-2x) のグラフと単位円の共有点を視覚的に捉えて成り立てばよい条件を考えたものが少なからずあり、このタイプの答案が不合格者に多く見られました。このタイプは極値をとる点の位置が円の外部にあるなどの直観的な考察を行って条件を立式していますが、曲率が異なる曲線の上下関係は安易に判断できないことに気づいていませんでした。結果として、誤った条件を立式し、計算ミスをするか、そのような実数(a)が存在しないので行き詰るなどして、評価は0点となるものが不合格者に続出しました。