Z会の東大コース担当者が、2022年度入試の東大物理を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、東大物理の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2022年度の「東大物理」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

解ける問題を確実に解き切る力が合否のカギ

2021年度同様に、全体としては標準的な問題セットでした。第1問はやや難しいので、あまり時間をかけずに、解きやすい第2、3問を確実に解き切ることが肝要でした。上手に時間配分して得点を最大化することが合格へ条件となったでしょう。

合否の分かれ目は?

受験生の答案データを見てみると…

| 第1問 | 第2問 | 第3問 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| 配点 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 |

| 合格者平均 | 9.6 | 12.8 | 9.6 | 32.0 |

| 不合格者平均 | 5.5 | 7.3 | 5.7 | 18.4 |

| 合格者標準偏差 | 2.76 | 3.90 | 5.01 | 8.09 |

| 不合格者標準偏差 | 3.84 | 4.68 | 4.47 | 8.98 |

Z会集計の再現答案からZ会で推定した配点を当てはめ、大問ごとの得点を出すと、上表のような結果となりました。第2問以降のばらつきが大きくなっているのは、取り組む時間を確保できたかどうかということかと思われます。合格者と不合格者の得点の差が大きめなのは第2問で、この問題が合否に大きく影響したようです。

⇩

差がつく一問は

≪第2問≫

差がつく一問の注目ポイント

第1問はやや難易度が高く高得点を取る人は少なかったのですが、第2問、第3問は標準的な問題で、取り組んだ時間の分だけ得点が積み上がっている傾向が見られました。ただし、第2問では、小さなミスが後々影響したために得点が伸び悩んだ答案が、不合格者には多く見受けられました。例年同様、合格のためには、解ける問題を正しく解き切るための速さと慎重さが求められますが、この力の差が顕著に顕れたのが第2問と考えられます。

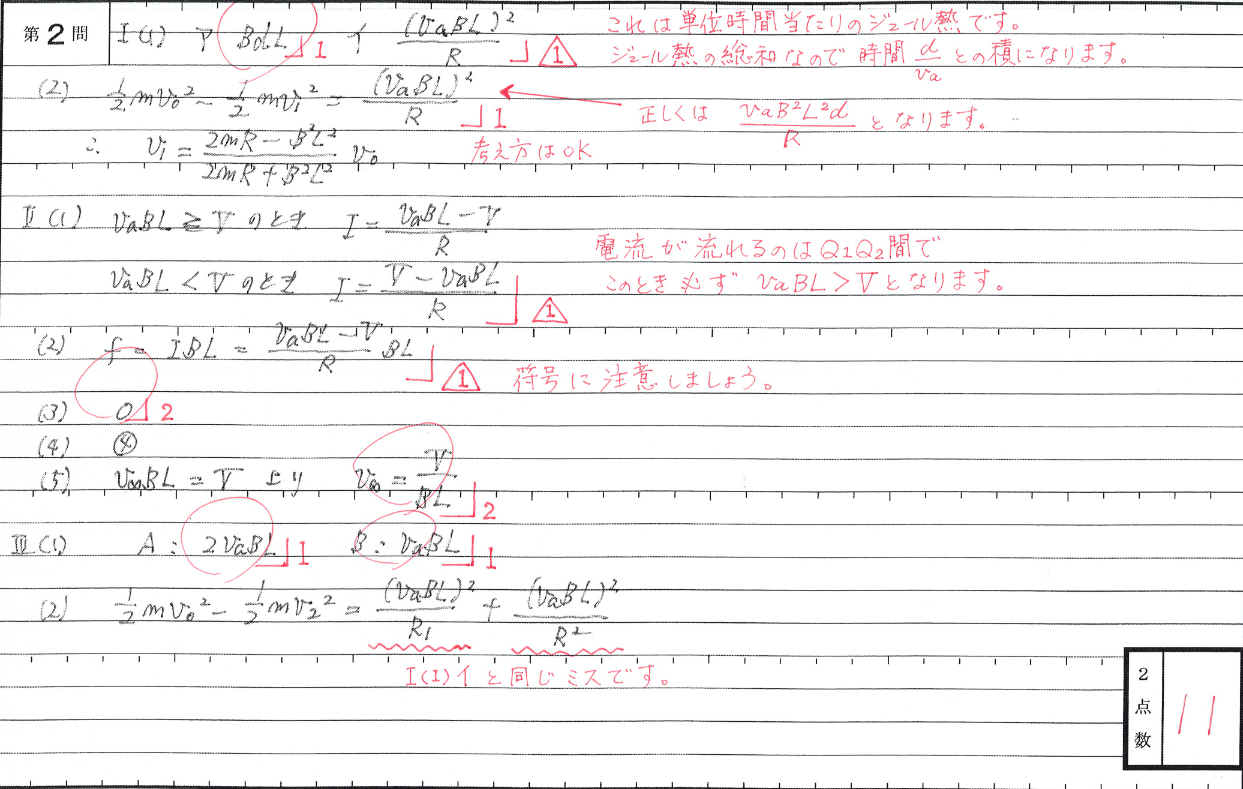

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

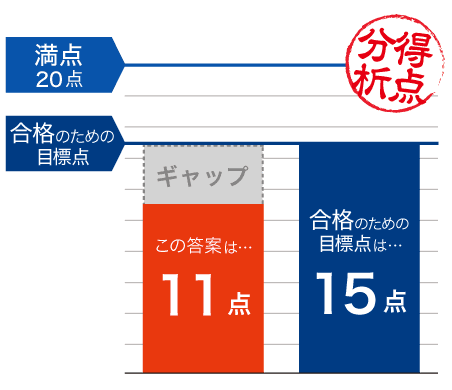

Z会が採点した結果は、20点中11点。Z会が設定した目標点である15点を下回る結果となりました。

それでは、この答案には、「どんな要素が足りなかったのか」「どういう対策をしていれば目標点に届いたのか」を詳しく見ていきましょう。

目標点とのギャップをどう埋める?

細かい部分で失点を重ねてしまっています。Ⅰ(1)イは、移動時間をかけ忘れてしまいました。このためⅠ(2)で正解が得られていません。また、Ⅱ(1)では、回路に流れる電流を的確に判断できず、その影響からか(2)の力の向きが誤っています。(4)は状況を把握できていないミスかと思われますが、(3)を正解しているだけに惜しまれます。Ⅲ(1)の電位は正解しているのですが、(2)についてはⅠ(1)イ同様に移動時間をかけ忘れています。全体として、余裕がなかったための確認・考察不足がミスの原因と思われますが、もう少し時間をかけて慎重に取り組めていれば5点プラスできており、十分目標点には達していました。

受験生全体の解答傾向は?

最初の設問Ⅰは基本的で、ほぼすべての人が誤りのない考え方をしていたのですが、抵抗のジュール熱を移動区間全体で考えていないなど、慎重さに欠けた答案が見られました。設問Ⅱ以降は、ダイオードの特性から電流が流れる場合と流れない場合の適切な判断が必要となりますが、不合格者には、状況を正しく考察せずに場合分けして解答したものも見受けられました。設問Ⅲは、考え方にそう難しい部分があったわけではないのですが、前問までのこれらの細かいミスの積み重ねによって解答まで至らない答案が、不合格者には数多く見受けられました。小さなミスを積み重ねた結果として、後半の設問で無駄に時間を費やしてしまい、得点を積み上げることができなかった点は大いに悔やまれます。