Z会の東大コース担当者が、2022年度入試の東大化学を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、東大化学の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2022年度の「東大化学」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

標準的な題材を用いつつも、計算問題の負担大。

近年、難度・分量とも徐々に厳しくなる傾向でしたが、今年はやや落ち着きました。しかし、煩雑な計算が多いため時間内での得点の最大化を念頭に、取るべき問題を落とさないことを心がけましょう。構成は昨年に引き続き中問6題でした。

合否の分かれ目は?

受験生の答案データを見てみると…

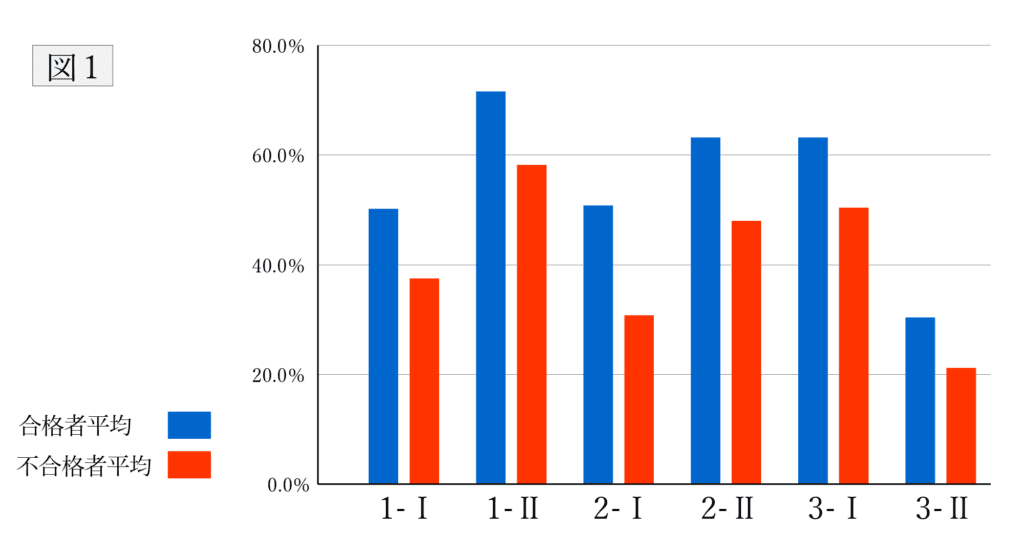

図1は、再現答案をZ会の採点基準に照らし合わせて採点・集計した結果です。縦軸は得点率、横軸は中問を表しています。

ほとんどの中問において、合格者と不合格者で10ポイント以上の差が開いていますが、中でも第2問Ⅰは20ポイントも差が開いており、この問題の出来が合否に影響していると考えられます。

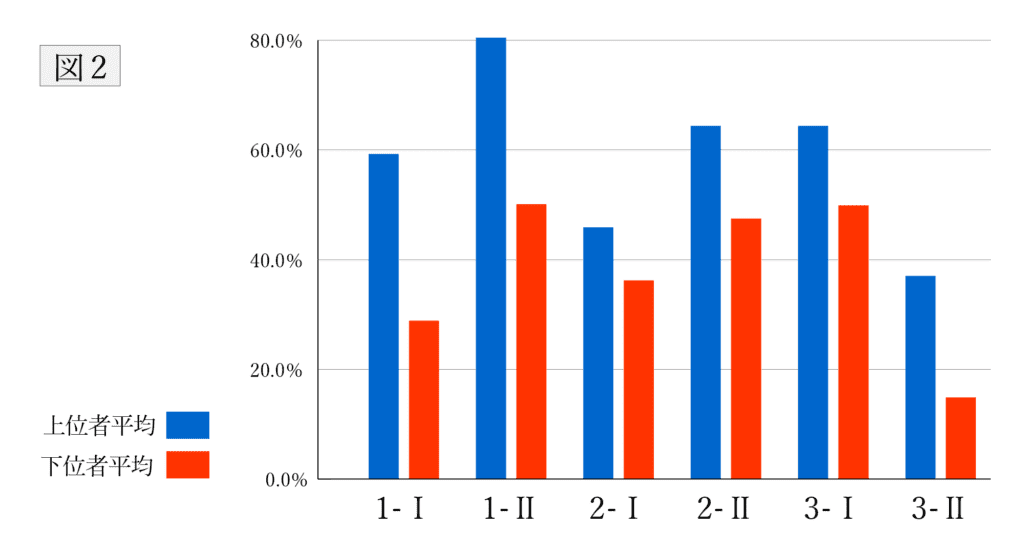

一方、化学の開示得点に着目して上位50%、下位50%に分け、中問ごとの得点率を比較したグラフが図2です。図2では第1問Ⅰ、第1問Ⅱで得点率に顕著な差が出ています。

その一方、第2問Ⅰはすべての中問の中で得点率の開きが最も小さく、図1とは傾向が異なっていることがわかります。

第1問Ⅰ、第1問Ⅱは有機化学からの出題であったのに対して、第2問Ⅰは(方針は立ちやすいが)計算が煩雑な理論化学の問題でした。

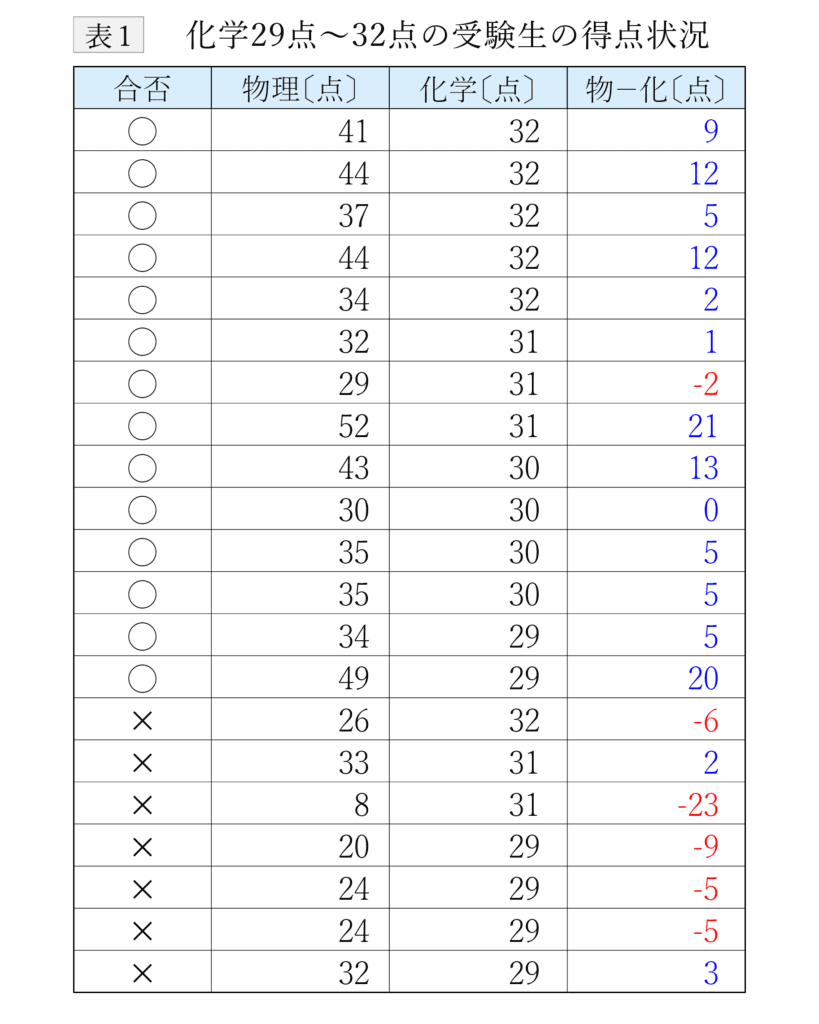

さらに、ボーダーライン付近の受験生の得点を表したのが表1です。

化学の得点が32点以下で合格している受験生の多くは、化学を上回る得点を物理で稼いでいることがわかります。

今年の試験では、物理が得意な受験生が、物理+化学の理論分野で得点を積み上げることで合格し、化学を中心に稼ごうとした受験生は涙をのんだ傾向が読み取れます。

⇩

差がつく一問は

≪第2問I≫

差がつく一問の注目ポイント

東大化学は分量が多いため、限られた時間内にどれだけたくさん得点を積み上げられるかが勝負の分かれ目になります。また、近年の東大化学は、煩雑な計算が多く見られますが、これらは解答するのに時間がかかり、また場合によっては計算ミスをしてしまうと0点になってしまう事態も考えられます。このような問題にどのように向き合うかが大きなポイントになります。

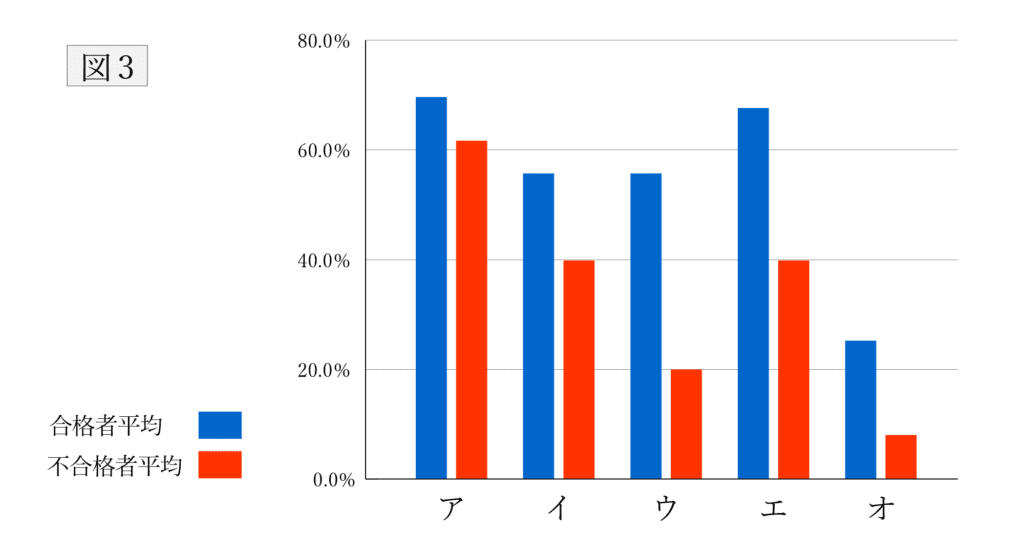

第2問Ⅰについて、小問ごとに得点率を集計した結果が図3です。

本問は、冒頭のアこそ合格者と不合格者の得点率差は大きくありませんが、その後の設問では得点率差が大きく、中問全体として大きな得点差につながっていることがわかります。

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

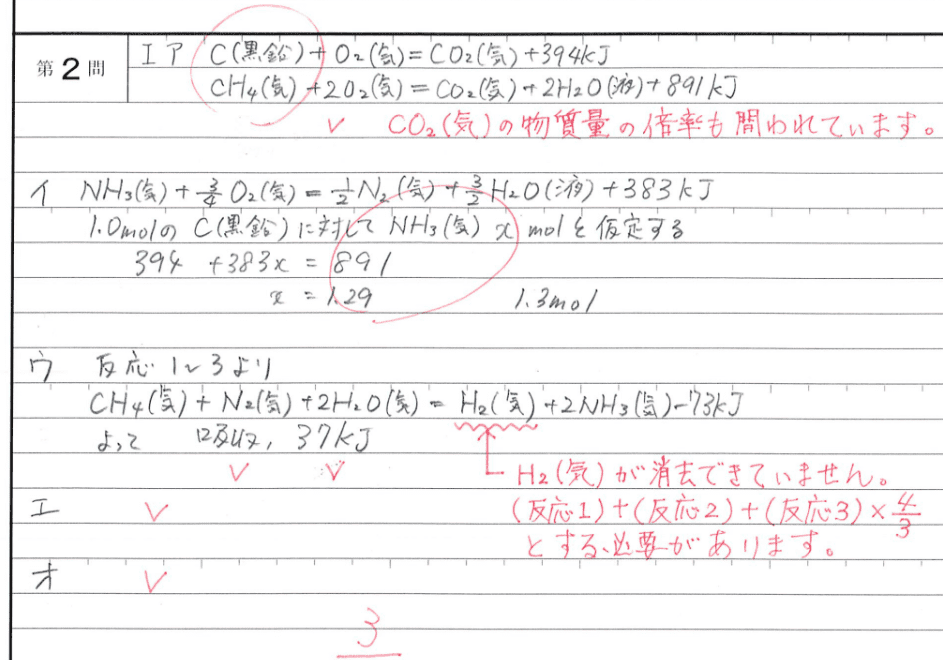

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

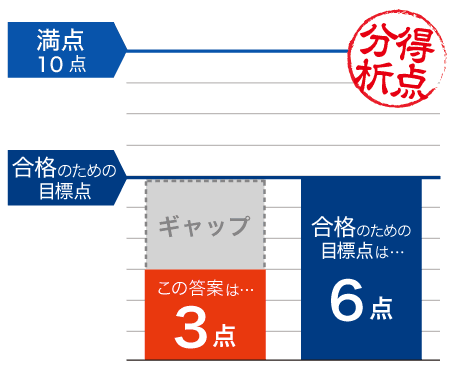

Z会が採点した結果は、10点中3点。Z会が設定した目標点である6点を下回る結果となりました。

それでは、この答案には、「どんな要素が足りなかったのか」「どういう対策をしていれば目標点に届いたのか」を詳しく見ていきましょう。

目標点とのギャップをどう埋める?

【できている点】

・アでは、正解となる2つの熱化学方程式を書けています。

・イでは、途中過程、解答とも正しく記述できています。

【減点の理由】

・アは、熱化学方程式に加えてCO2の倍率を答える必要がありますが、回答がありませんでした。

・ウは、反応1〜3をまとめた式にH2(気)が残ってしまっており、正しくまとめられていませんでした。

・エ以降はすべて白答であり、得点がありませんでした。

【目標点に近づくには】

・ウは、反応2だけでなく反応1でもH2(気)が発生していることを見落としたと考えられます。

・エは、一見すると計算が必要な問題ですが、知識があれば計算せずに正解できる問題です。

・オは、途中過程を記述しないタイプの設問であったため、敬遠するという手もありますが、答えるべき2つの値のうちCO2の物質量の計算はそれほど煩雑ではないため、ここだけは取り組んだほうが得点が伸びたと考えられます。

受験生全体の解答傾向は?

東大化学は設問数が多いわりに満点が60点と大きくないため、1問ずつの配点は多くないと考えられます。計算力が不足していることで、時間内に解答できない設問が多く発生してしまい、失点が重なってしまったことが読み取れます。

繰り返しになりますが、問題を解くスピードと正確さが合否に大きく影響していると考えられます。東大に限らず、旧帝大の化学の入試問題は時間に対して分量が非常に多く、いかに限られた時間内で得点を積むことができるかがキーポイントになります。特に2022年度の東大は煩雑な計算が多く見られましたが、計算力のある受験生は、物理の得点も高い傾向にあるため、化学だけでなく理科全体で大きな得点差をつけられたと考えられます。

Z会でできる東大対策・ご案内

ほかの科目の「差がつく一問」を見る