2019年度の合否を分けた「差がつく一問」は?

Z会では、2019年度の受験生の答案を独自分析。合格者と不合格者の答案を比較し、「どの大問の出来が合否を分けたのか」を検証しました。それにより導き出された「差がつく一問」は…?

⇩

差がつく一問は、

≪第1問≫

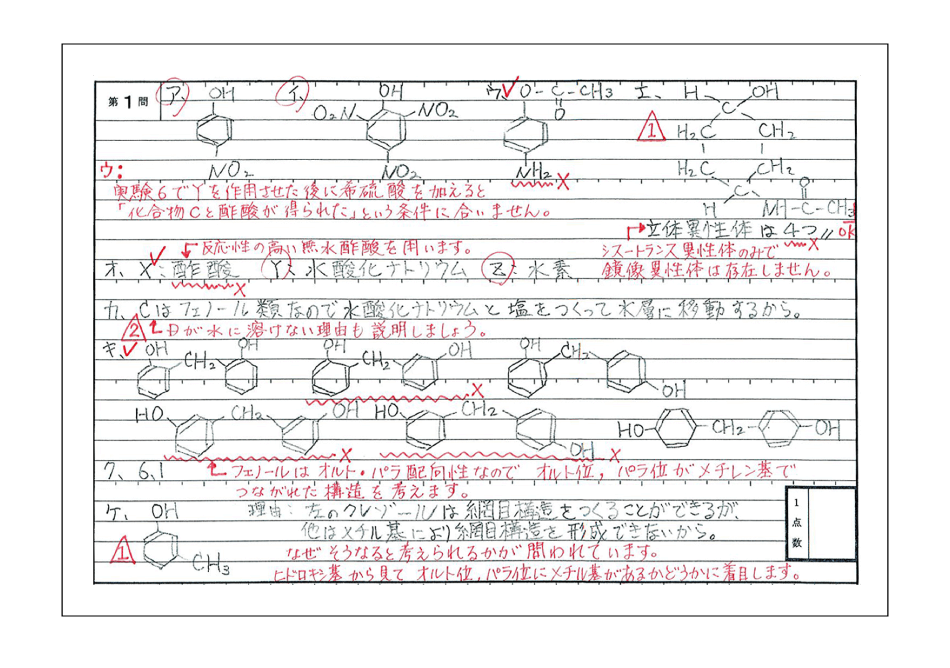

実際の答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう!

以下の答案は、実際に入試を受験したZ会員の先輩がつくってくれた再現答案です。目標点(合格ライン)には達していません…。

まずは、実際の答案をZ会の添削指導付きで見てみましょう。そのうえで、Z会の分析を読み、どこで差がついたのかを確認していきましょう。

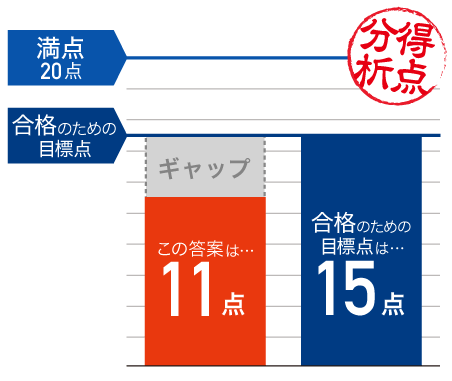

目標点とのギャップをどう埋める?

問ウは、化合物Hの構造式を書く問題です。アミノ基がある構造式では、「Y(水酸化ナトリウム)水溶液を作用させた後に希硫酸を加えると化合物Cと酢酸が得られた」という条件に合わなくなることから、間違いと判断できます。

また、問カは、化合物Cが水に溶ける理由を説明できていますが、Dが水に溶けにくい理由を書かないと、CとDが分離できる理由としては不十分です。

そして、問キは、「フェノールの特定の位置が置換されたレゾールが生成」という問題文から、オルト位とパラ位で結合した構造式を書くことに気づければ、失点を防ぐことができます。

問題文のヒントを上手に読み取ることができれば、目標点に近づけそうですね。

受験生全体の解答傾向は?

2019年度の大問の中で、高得点者と低得点者で得点率に最も差がついたのがこの大問でした。高得点者は論述問題も含めてほぼ全問に手をつけて、7割程度かそれ以上の得点を確保できているようです。一方、低得点者は、全貌を把握できなかったのか、半分も解答できていない答案や、解答できていてもとりこぼしが目立つ答案が多く、平均すると2~3割程度の得点にとどまってしまいました。

高得点者の多くは、時間に余裕があったのか、問カや問ケのような論述問題も避けずに取り組み、ポイントをしっかりと押さえた解答で得点を確保できています。また、引っかかりやすい問エの立体異性体の数や、問クの計算問題も、きちんと解答できている傾向にあります。