Z会の東大コース担当者が、2020年度入試の東大化学を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、東大化学の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2020年度の「東大化学」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

標準的だが、思考力が必要!

近年の傾向同様、標準的な内容が中心ですが、思考力が必要な問題が散りばめられています。リード文をきちんと読み取ることと、取るべき問題を落とさないことを心がけましょう。構成は中問6題に戻りました。

合否の分かれ目は?

受験生の答案データを見てみると…

| 大問 | 合格者平均 | 不合格者平均 | 差 |

|---|---|---|---|

| 第1問I | 75.3 | 70.5 | 4.7 |

| 第1問II | 46.2 | 20.4 | 25.8 |

| 第2問I |

63.2 | 45.2 | 18 |

| 第2問II | 72.4 | 49.2 | 23.2 |

| 第3問I |

51.6 | 25.2 | 26.4 |

| 第3問II | 65.6 | 49.2 | 16.4 |

上の表は、再現答案をZ会の採点基準に照らし合わせて分析した結果です。数値は、得点率で表示しています。 この表から、第1問IIと第3問Iにおいて、合格者と不合格者の差が大きく、合否を分けた問題といえます。 これらの問題はいずれも独立した小問が少なく、序盤でつまずくと大幅な減点につながります。特に第1問IIでは、不合格者の多くが2つ目小問(問ク)でつまずいています。

⇩

差がつく一問は

≪第1問II≫

差がつく一問の注目ポイント

得点率の差だけ見れば第3問Iの方が大きいですが、第3問Iは同じタイプの問題演習の有無で差がつくといえます。一方、第1問IIはその場での思考力が試されます。この問題は、一見するとよく知る化合物の名前が並んでいますが、副生成物があるため全体像がつかみにくいです。実験1だけで解こうとせず、実験2、3も踏まえて考える必要があり、ある程度推測しながら解き進める勇気も必要です。

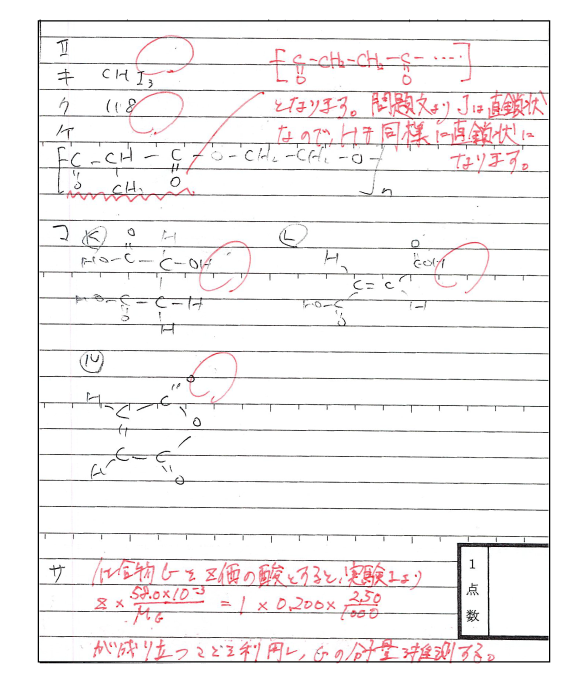

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

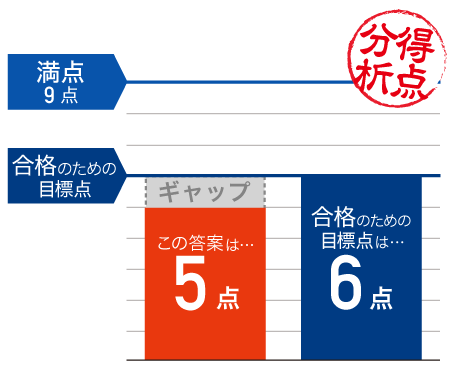

Z会が採点した結果は、9点中5点。Z会が設定した目標点である6点をやや下回る結果となりました。

それでは、この答案には、「どんな要素が足りなかったのか」「どういう対策をしていれば目標点に届いたのか」を詳しく見ていきましょう。

目標点とのギャップをどう埋める?

この実験の全体像はきちんと理解できているようです。

ただ、問ケで枝分かれの構造を答えてしまったことによる減点がもったいなかったですね。ここは、問題文の条件をきちんと読むことができれば防げたミスです。時間がない中ですべての条件を見つけることは難しいですが、印をつけておくなどしておくと良いかもしれませんね。

最後の問サは難問なので取れなくても仕方ないですが、そこまでの問でミスなく得点を積み上げたいですね。

受験生全体の解答傾向は?

1つ目の小問である問キは、不合格者でも得点率は90%近くありました。しかし、次の問クは、合格者得点率は75%以上ですが、不合格者の得点率は25%未満しかありません。つまり、この問が合否を分ける大きなポイントになったといえます。

問ケまではリード文を読めば推察無しで解くことができるため、ここまでは確実に得点したいところです。また、合格者の中でも,問ケまでしか解けていない人は多く、問ケの得点率が65%程度なのに対し、問コの得点率は30%程度まで下がっています。つまり、合格者は問ケまで解き、問コの3つの構造決定のうち、1つか2つ程度答えているということになります。

最後の問サは、合格者でも得点率10%未満でした。

Z会でできる東大対策・ご案内

ほかの科目の「差がつく一問」を見る