Z会の東大コース担当者が、2021年度入試の東大化学を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、東大化学の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2021年度の「東大化学」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

標準的な題材を用いつつも、難度は上昇、分量は上昇傾向。

近年同様、標準的な内容も含まれますが、難度・分量とも徐々にハードルが上がってきています。時間内での得点の最大化を念頭に、取るべき問題を落とさないことを心がけましょう。構成は昨年に引き続き中問6題でした。

合否の分かれ目は?

受験生の答案データを見てみると…

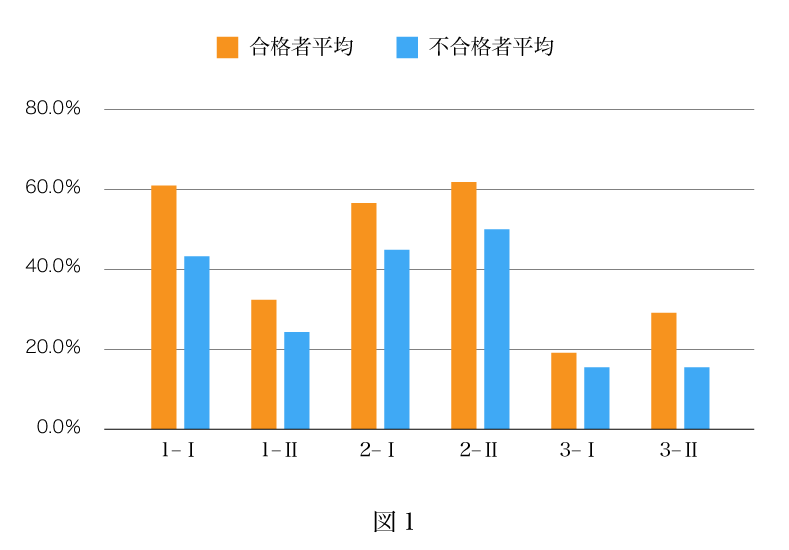

図1は、再現答案をZ会の採点基準に照らし合わせて採点・集計した結果です。縦軸は得点率、横軸は中問を表しています。

第1問Ⅰにおいて、合格者と不合格者の得点率差が大きく、合否をを分けた問題と考えられます。

また、第3問はⅠもⅡも得点率が低めですが、不合格者の得点率がⅠとⅡでほぼ同じであるのに対し、合格者の得点率はⅠよりⅡのほうが高めになっている点が目を引きます。

⇩

差がつく一問は

≪第1問I≫

差がつく一問の注目ポイント

合格者と不合格者の得点率差が大きい中問として、第1問Ⅰと第3問Ⅱがありますが、このうち第3問Ⅱは最後の中問であるため、学力の差ではなく解答スピードの差が大きく影響したと考えられます。

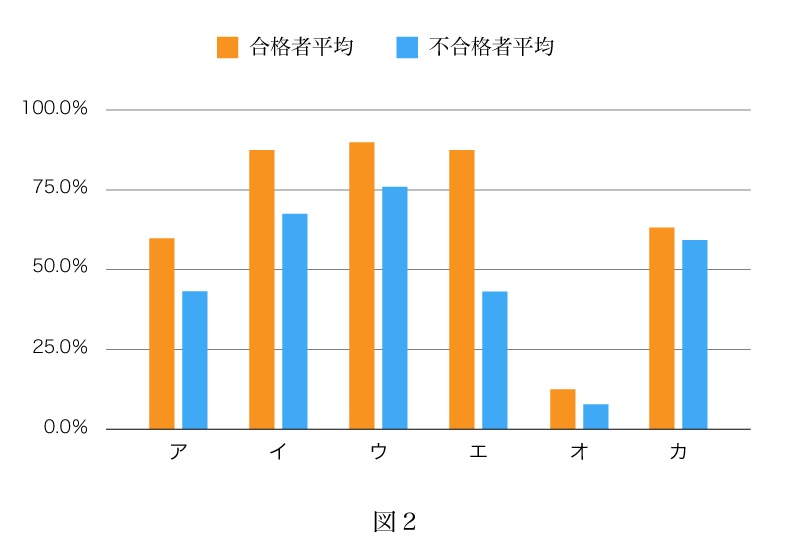

すべての中問の中で最も得点率差の大きい第1問Ⅰについて、小問ごとに得点率を集計した結果が図2です。本問は、冒頭のアから合格者と不合格者の得点率差が大きく、同様の傾向がエまで4問連続しているため、中問全体として大きな得点差につながっていることがわかります。

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

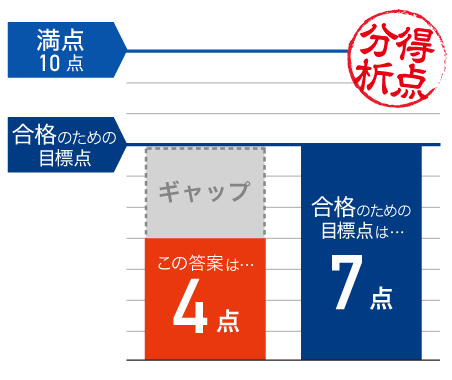

Z会が採点した結果は、10点中4点。Z会が設定した目標点である7点をやや下回る結果となりました。

それでは、この答案には、「どんな要素が足りなかったのか」「どういう対策をしていれば目標点に届いたのか」を詳しく見ていきましょう。

目標点とのギャップをどう埋める?

【できている点】

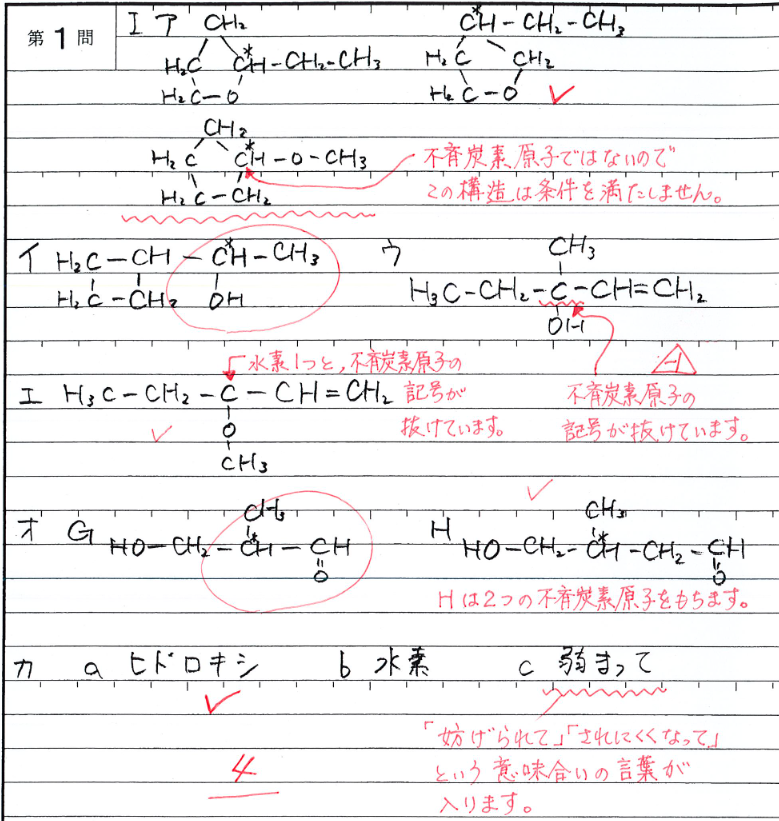

・アでは、正解となる2つの構造を書けています。

・イ〜エ、およびオのGについては、炭素の骨格や官能基の結合位置を正しく特定できています。

・カのa、bは正解を書けています。

【減点の理由】

・アでは、条件の見落としによる、余分な解答が含まれており、得点がありませんでした。

・ウでは、不斉炭素原子を示す*の記号の書き落としがありました。

・エでは、枝分かれ部分での水素の書き落としがあり、こちらも得点がありませんでした。

・カのcに、「(水素結合の形成が)されにくくなる、妨げられる」という言葉を書けていません。

【目標点に近づくには】

・問題を解いて自己採点を行う形式の演習の場合、本質的でない部分については採点が甘くなりがちです。細部にも注意を払って解答・採点を行う必要があります。

受験生全体の解答傾向は?

東大化学は設問数が多いわりに満点が60点と大きくないため、1問ずつの配点は多くないと考えられます。このため、上で取り上げたような細かい不備が重なると次々に失点してしまい、中問全体では合格者と不合格者に大きな得点差が生じました。合格者は、演習を積むことで自分がどのようなミスを犯しやすいのかという点を把握し、見直しを行うことで本番でこのようなミスをしないための対応ができているものと考えられます。

また、繰り返しになりますが、問題を解くスピードと正確さが合否に大きく影響していると考えられます。東大に限らず、旧帝大の化学の入試問題は時間に対して分量が非常に多く、いかに限られた時間内で得点を積むことができるかがキーポイントになります。