Z会の東大コース担当者が、2022年度入試の東大理系数学を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、東大理系数学の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2022年度の「東大理系数学」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

解きやすい問題の見極めが重要

今年度も例年と同様に、難易度が高い問題の合格者・不合格者の平均点はともに低めでその差は小さいですが、解きやすい問題の合格者・不合格者の平均点の差が大きいようです。この差が合否に大きく影響しているといえます。

合否の分かれ目は?

合格者・不合格者の平均で最も大きく差がついた大問が第3問であり、抽出した答案では7点以上の差がありました。この他、第4問も差が大きく5点以上の差がありました。これら以外の大問では、第2、5、6問の難易度が高く、各大問で部分点をどのくらい得点できるかポイントになったようです。第1問を完答し、第2、5、6問でどの程度、得点を積み増すことができるかによって、さらに合格者と不合格者の差がついたと思われます。

⇩

差がつく一問は

≪第3問≫

差がつく一問の注目ポイント

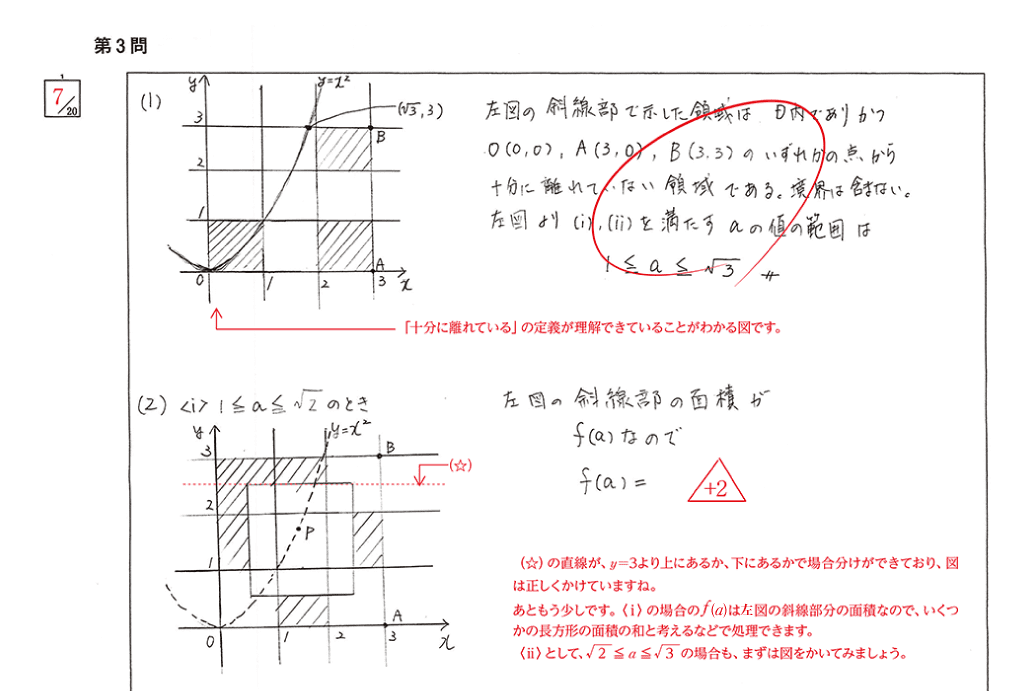

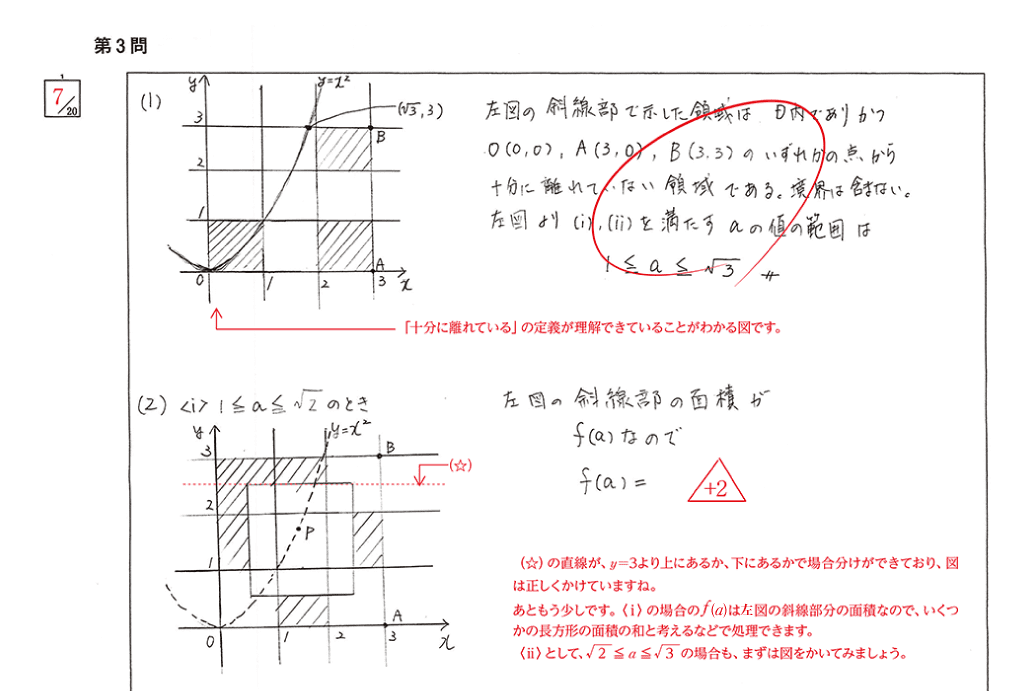

問題文中で述べられている「点Sが点Tから十分離れている」の理解、これに尽きます。東大では、本問のように問題の中で数式や言葉を定義し、それを用いて考察していく問題がときどき出題されます。問題文の中で定義されるのですから、当然、問題文は長くなりますし、予備知識は全受験生等しく0ですから、まさしく総合的な数学力が試される問題といえます。

(1)では「十分離れている」の意味の理解、(2)ではその意味を踏まえた場合分けの気づきがポイントであり、ここまでできれば(3)は自ずと得点できるでしょう。

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

結果はこちら

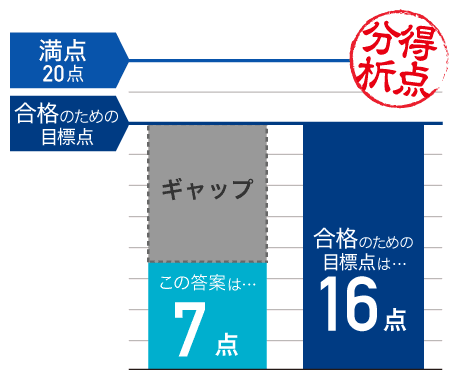

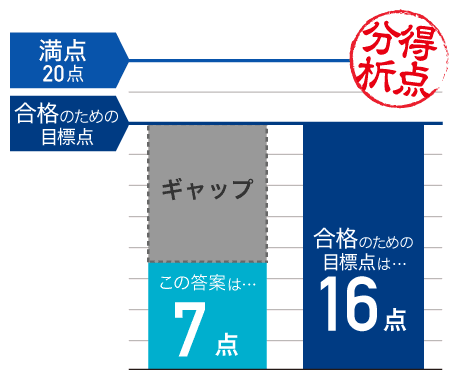

Z会が採点した結果は、Z会が設定した目標点である16点に対し7点となりました。

※満点・目標点はZ会の分析による。

※満点・目標点はZ会の分析による。

それでは、この答案には、「どんな要素が足りなかったのか」「どういう対策をしていれば目標点に届いたのか」を詳しく見ていきましょう。

目標点とのギャップをどう埋める?

図が主体の答案であり、説明不足と思う人も多いかもしれませんが、(1)や(2)の図をみるだけで、「十分離れている」ことが正しく理解できていると伝わってきます。他の大問構成を考えると、本問は論証重視ではなく、発想重視の問題であることが伺えるので、少なくとも(1)では、この答案の説明で充分と思われます。また、(2)は場合分けに気づいており、図も正しくかけているので、時間切れになったのではないかと推測しています。

もっと早く本問が比較的得点しやすい問題であることが見抜ければ、取り組む順番を変更することによって、おそらく満点近く得点できたのではないでしょうか。

受験生全体の解答傾向は?

不合格者では、白紙やそれに近いものもありますが、(1)はできていて(2)以降が白紙の答案が多いです。そして、そのような答案では、「図がなく、数式だけで処理」しようとしているものが目立ちました。(2)において手が止まってしまう大きな原因は、複雑な状況を把握しきれていないことです。図はこれを解決する手段の一つですので、積極的に活用してもらいたいです。

もちろん、図が万能であり、いつでも図をかけばよい、というわけではありません。数学では、図と数式をうまく組み合わせることが大切となります。互いの苦手なところを補完し合うように、適材適所で図と数式を使い分ける、このような思考を意識しながら演習していくとよいでしょう。

Z会でできる東大対策・ご案内

ほかの科目の「差がつく一問」を見る