2019年度の合否を分けた「差がつく一問」は?

Z会では、2019年度の受験生の答案を独自分析。合格者と不合格者の答案を比較し、「どの大問の出来が合否を分けたのか」を検証しました。それにより導き出された「差がつく一問」は…?

⇩

差がつく一問は、

≪第2問≫

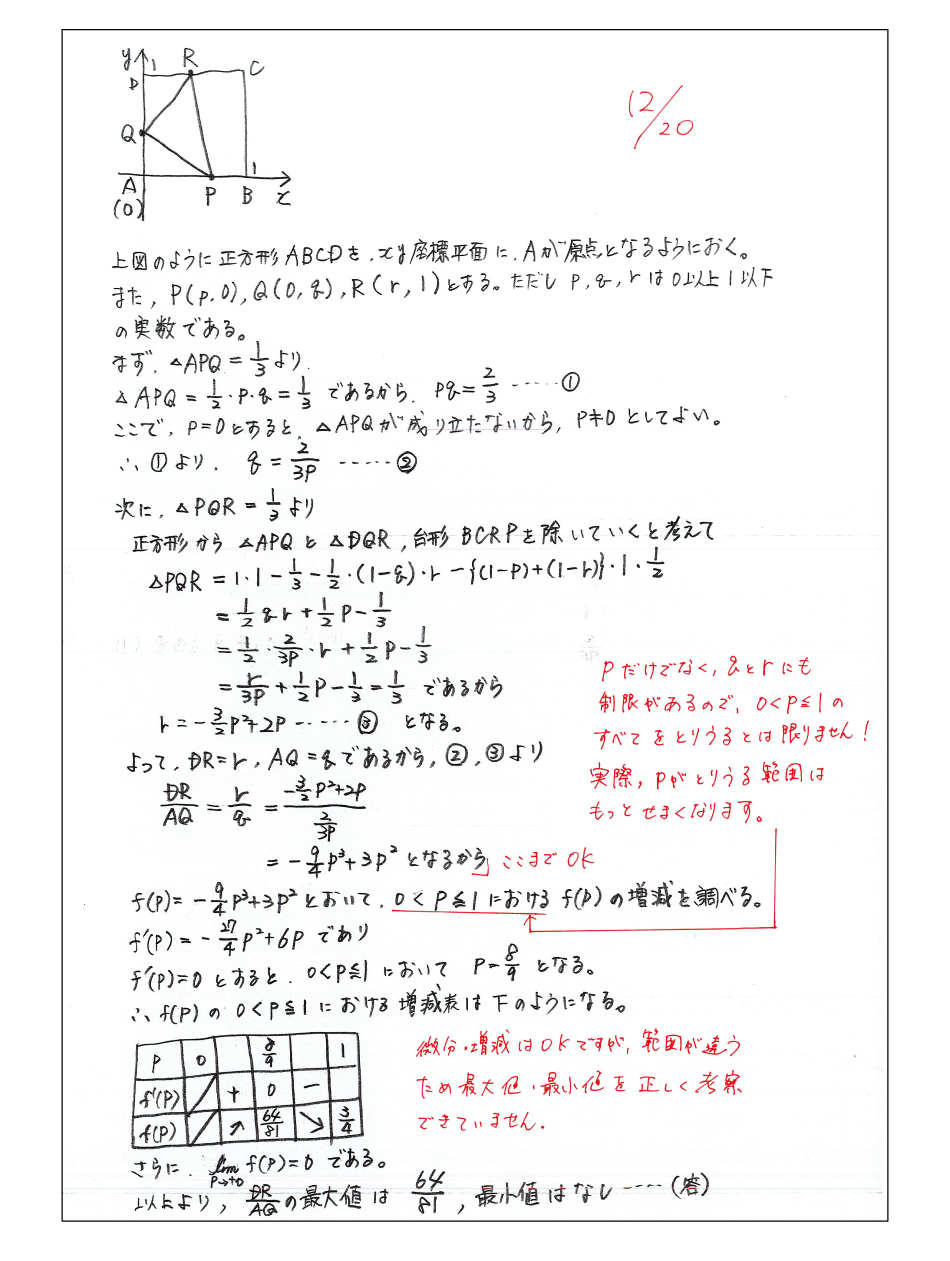

実際の答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう!

以下の答案は、実際に入試を受験したZ会員の先輩がつくってくれた再現答案です。目標点(合格ライン)には達していません…。

まずは、実際の答案をZ会の添削指導付きで見てみましょう。そのうえで、Z会の分析を読み、どこで差がついたのかを確認していきましょう。

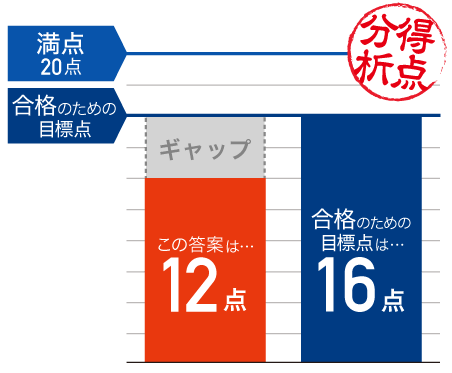

目標点とのギャップをどう埋める?

この答案は問題の状況を自分で座標を設定することでうまく整理しています。辺の長さを変数として設定し、微分法で最大値・最小値を求める方針に帰着させている点もよいです。

ただ、残念だったのは、設定した変数の範囲をしっかり考察できていなかったこと。PがAB上にあるというのはその通りなのですが、問題の条件をみたすようにすると、PはAB上のどこでも動けるわけではないことに注意が必要です。

その後の計算はあっているので、範囲の考察さえしっかりできていれば満点だったはず。変数を設定したときには、その範囲にも注意するようにしましょう。

受験生全体の解答傾向は?

この問題は合否に関わらず平均点は高めで、まったく手をつけられなかったという人はほとんどいませんでした。むしろ、最後の答えを出すところまでたどり着いている人が非常に多いです。しかし、その全員が満点だったというわけではありません。

差がついたのは、上で紹介した答案のように、設定した変数の範囲についての考察の有無。この問題で最後の答えまでたどり着いた合格者のうち、およそ8割の人が範囲の考察をしっかり行っていたのに対し、不合格者では約4割にとどまりました。

合格者の多くは細かい条件まで見落とさず、取るべき問題でしっかり得点を重ねています。それに対し、不合格者は大筋が合っていても減点されてしまっている答案が多いです。平均点が高めの難しくない問題だからこそ、このような減点が合否を分ける致命傷になる可能性もあります。