Z会の東大コース担当者が、2021年度入試の東大理系数学を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、東大理系数学の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2021年度の「東大理系数学」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

解きやすい問題の見極めが重要

今年度も例年と同様に、難易度が高い問題の合格者・不合格者の平均点はともに低めでその差は小さいですが、解きやすい問題の合格者・不合格者の平均点の差が大きいようです。この差が合否に大きく影響しているといえます。

合否の分かれ目は?

合格者・不合格者の平均点で大きく差がついたのが、第1問5.7点、第5問6.9点です。とくに、第5問は難関大では典型的な微分の問題で、どちらかというと計算力が問われる出題だったにもかかわらず、大きく差がついています。これは、第1問から順に問題を解き進め、時間切れになった人も少なくなかったことが原因の一つとして考えられます。実際に、不合格者の答案における白答およびほぼ白答の割合は70%弱と非常に高い割合になっています。

⇩

差がつく一問は

≪第5問≫

差がつく一問の注目ポイント

(1)図形量をパラメータで表し、その関数の導関数(f'(θ))に関する方程式の解の存在についての証明問題です。微分法を用いて、関数の増減を調べるのですが、1回微分では増減がわかりません。したがって、増減がわかるまで微分して関数の増減から、方程式の解がただ1つであることを示します。ひと手間必要ですが、難関大ではごく標準的な出題です。

(2)は(1)の結果をもとに関数(f(θ))の増減を考えます。(1)ができれば、難しくないでしょう。

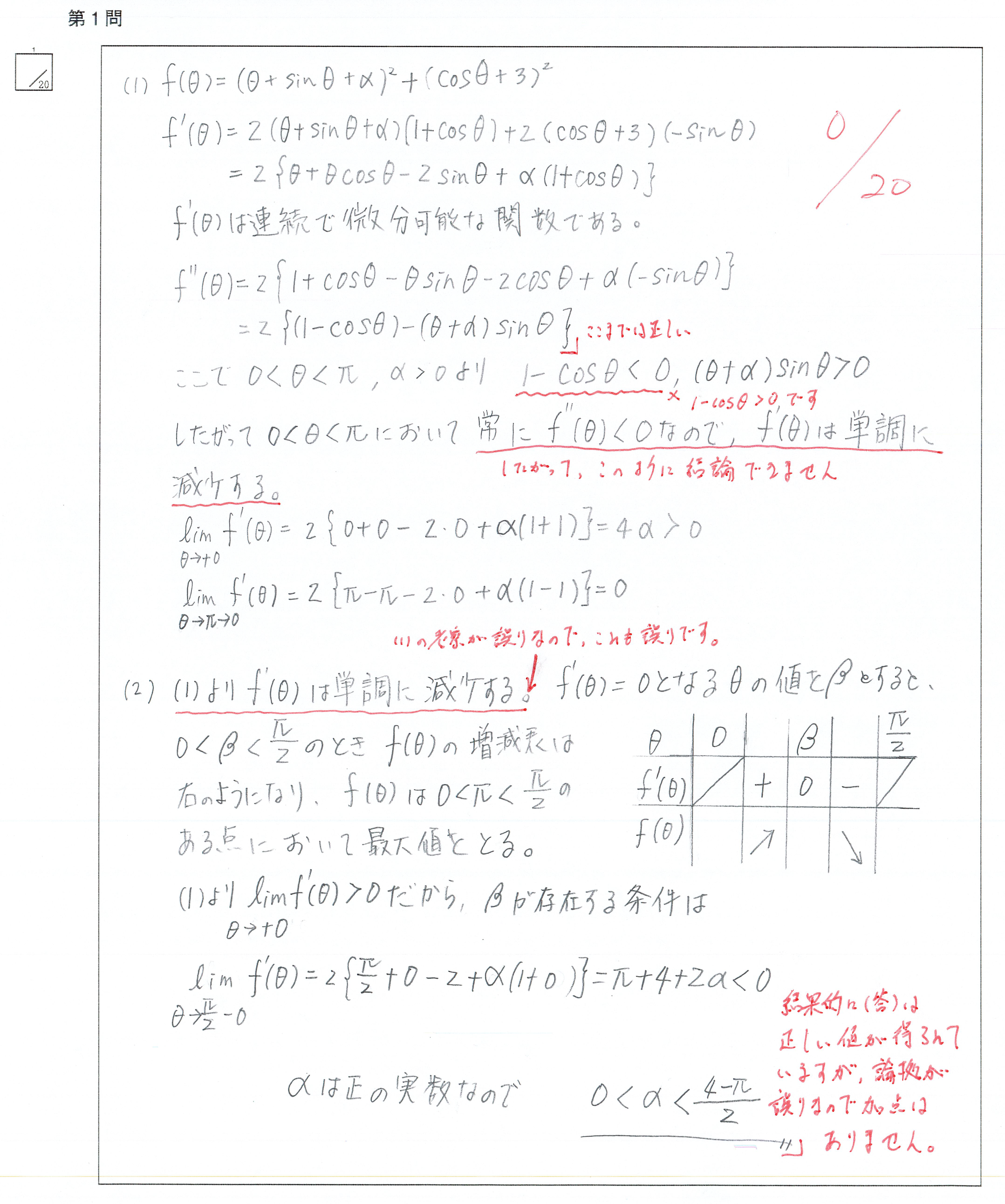

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

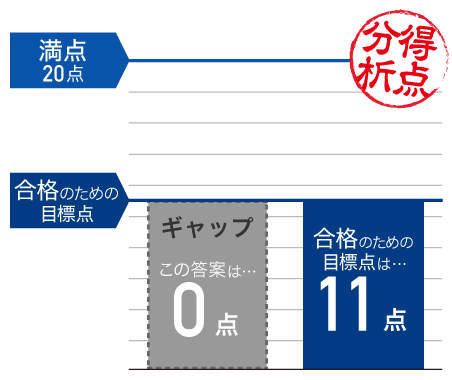

Z会が採点した結果は、Z会が設定した目標点である11点に対し0点となりました。

それでは、この答案には、「どんな要素が足りなかったのか」「どういう対策をしていれば目標点に届いたのか」を詳しく見ていきましょう。

目標点とのギャップをどう埋める?

2回微分まではできていますが、その符号の変化を調べるところでミスをしています。この段階で符号の変化はわからないので、もう一度微分して(f^{primeprimeprime}(x))の符号の変化から遡って調べていかなくてはいません。また、(2)の(答)は正解と一致していますが、それに至る論拠が正しくないので加点はされません。

(1)の(f^{primeprime}(x))の符号の変化をもう一度微分して調べることがすべてです。(2)は正しくない仮定の下での議論ですが、仮定が正しくないだけで、それ以外の論法は正しいですので、(f'(x))の符号の変化が正しく押さえられていれば、(2)だけでも満点は得られたでしょう。

受験生全体の解答傾向は?

合格者・不合格者ともに、(1)ができるかどうかがポイントで、満点か微小な減点という答案と、1回微分して先が続かないもの、白答などの0点という答案という両極端な答案に分かれました。合格者と不合格者の違いは、合格者における0点の割合が35%程度だったのに対して、不合格者における0点が70%近くを占めたことにあるでしょう。