Z会の東大コース担当者が、2022年度入試の東大世界史を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、東大世界史の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2022年度の「東大世界史」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

正確かつ論理的な論述が合否のカギ!

全大問が従来の東大世界史で出題されてきたようなオーソドックスな出題形式で、テーマ設定も東大らしいものであったため、東大型の論述対策を積んできた受験生は十分に力を発揮することができていました。高得点を獲得するには、正確な知識を身に着けた上での、読解力・論理的思考力・文章表現力の養成が必須です。

合否の分かれ目は?

再現答案の分析では、世界史の合格者平均点は38.4点、不合格者平均点は30.4点と、大きな差が見られました。

例年、標準的な知識力が問われる第2問・第3問は、多くの受験者が高得点を獲得するため、大きな差はつきにくいです。一方、第1問の大論述は、正確かつ多角的な知識と高度な論述力が必要とされるため、対策の有無が答案の出来に直結します。2022年度の第1問では、論述の方針が大きく逸脱しているものはほとんど見られなかったものの、低得点者の答案では、盛り込むべき要素を十分に挙げられていないものが多く見られました。

周辺史として扱われることの多い地域からの出題であったため、指定語句の使い方を題意に沿って正しく把握するだけでなく、関連する事項を想起して他に必要な要素がないか検討することが大切です。また、論述の始点・終点となる時代に起こった出来事についても注意を払い、関係する出来事を過不足なく挙げるようにしましょう。世界史を得点源とするならば、第2問・第3問で確実に点数を重ねた上で、第1問の大論述でより完成度の高い解答を作成することが必須といえます。

⇩

差がつく一問は

≪第1問≫

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

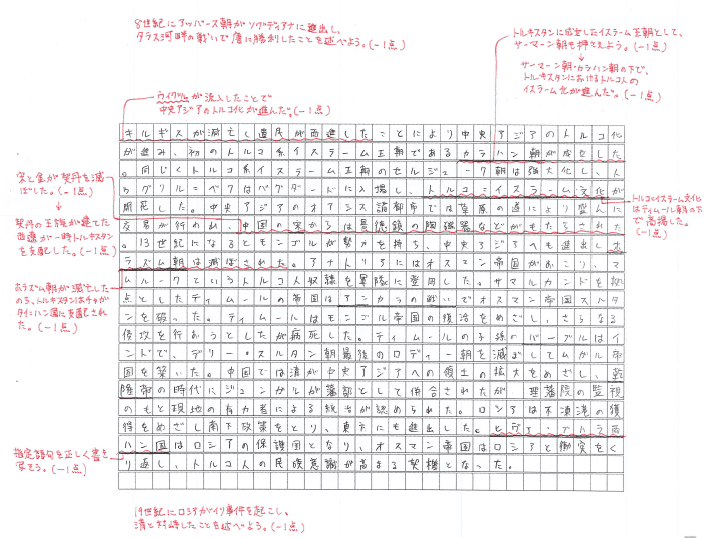

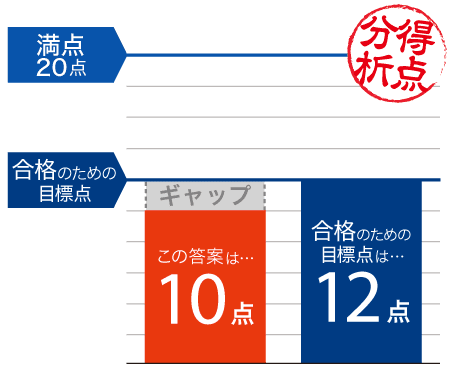

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

Z会が採点した結果は、20点中10点。Z会が設定した目標点である12点には届きませんでした。

それでは、この答案には、「どんな要素が足りなかったのか」「どういう対策をしていれば目標点に届いたのか」を詳しく見ていきましょう。

目標点とのギャップをどう埋める?

一部史実の誤認も見られましたが、概ね正確な知識に基づき、時系列に沿ってトルキスタンの歴史的展開を論じることができていました。

しかしその一方で、指定語句を正しく用いることができず、本問の主要求に沿わない記述に字数を割いてしまい、得点が伸びませんでした。

指定語句の「宋」は、「中国の宋からは景徳鎮の陶磁器などがもたらされた」という形で用いられていますが、本問では、トルキスタンに進出した勢力、およびトルキスタンから周辺地域に影響を及ぼした勢力があったことを踏まえるよう指示されています。これに従って、モンゴル高原を逐われた契丹の王族がトルキスタンに西遼を建国したことを想起し、契丹が宋と金に滅ぼされたことを明記したいところでした。

受験生全体の解答傾向は?

ほとんどの答案が、時系列に沿ってトルキスタンの歴史的展開を論じることができていました。

しかし、本問で問われた内陸アジアは、世界史では周辺史として扱われることの多い地域であることから、解答に盛り込むべき要素を過不足なく挙げることができたかどうかで得点に差が付きました。

高得点者は、トルキスタンに進出した勢力、およびトルキスタンから周辺地域に影響を及ぼした勢力があったことを踏まえ、適切に指定語句を用いることができていました。さらに、指定語句から直接的に導き出せる事項だけでなく関連する出来事にも目を向け、題意に沿って必要な要素を挙げることができていました。

一方、低得点者の答案では、必要な要素を欠き、トルキスタンの歴史と直接関係のない記述に字数を割いてしまっているものが散見されました。