Z会の東大コース担当者が、2021年度入試の東大世界史を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、東大世界史の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2021年度の「東大世界史」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

正確かつ論理的な論述が合否のカギ!

全大問が従来の東大世界史で出題されてきたようなオーソドックスな出題形式で、テーマ設定も東大らしいものであったため、東大型の論述対策を積んできた受験生は十分に力を発揮することができていました。高得点を獲得するには、正確な知識を身に着けた上での、読解力・論理的思考力・文章表現力の養成が必須です。

合否の分かれ目は?

標準的な知識力が問われる第2問・第3問は、多くの受験者が高得点を獲得するため、大きな差はつきにくいです。

一方、第1問の大論述は、正確かつ多角的な知識と高度な論述力が必要とされるため、対策の有無が答案の出来に直結します。

2021年度の第1問は、高得点者・低得点者いずれの答案でも、論述の方針が大きく逸脱しているものはほとんどありませんでした。その一方で、低得点者の答案では、指定語句を適切に使えていなかったり、問題文で示されている視点を解答に盛り込むことができていなかったりしたことで、得点が伸び悩んだ答案が散見されました。東大世界史の第1問では、問題文や指定語句に、どのような事項を解答に盛り込むべきかというヒントが示されています。そうした問題の要求を正確に読み取る読解力と、複数の要求を満たしつつ600字の論述をまとめきる論理的思考力・表現力が十分に養われていたかで、解答の出来に差がついたでしょう。

世界史を得点源とするならば、第2問・第3問で確実に点数を重ねた上で、第1問の大論述でより完成度の高い解答を作成することが必須といえます。

⇩

差がつく一問は

≪第1問≫

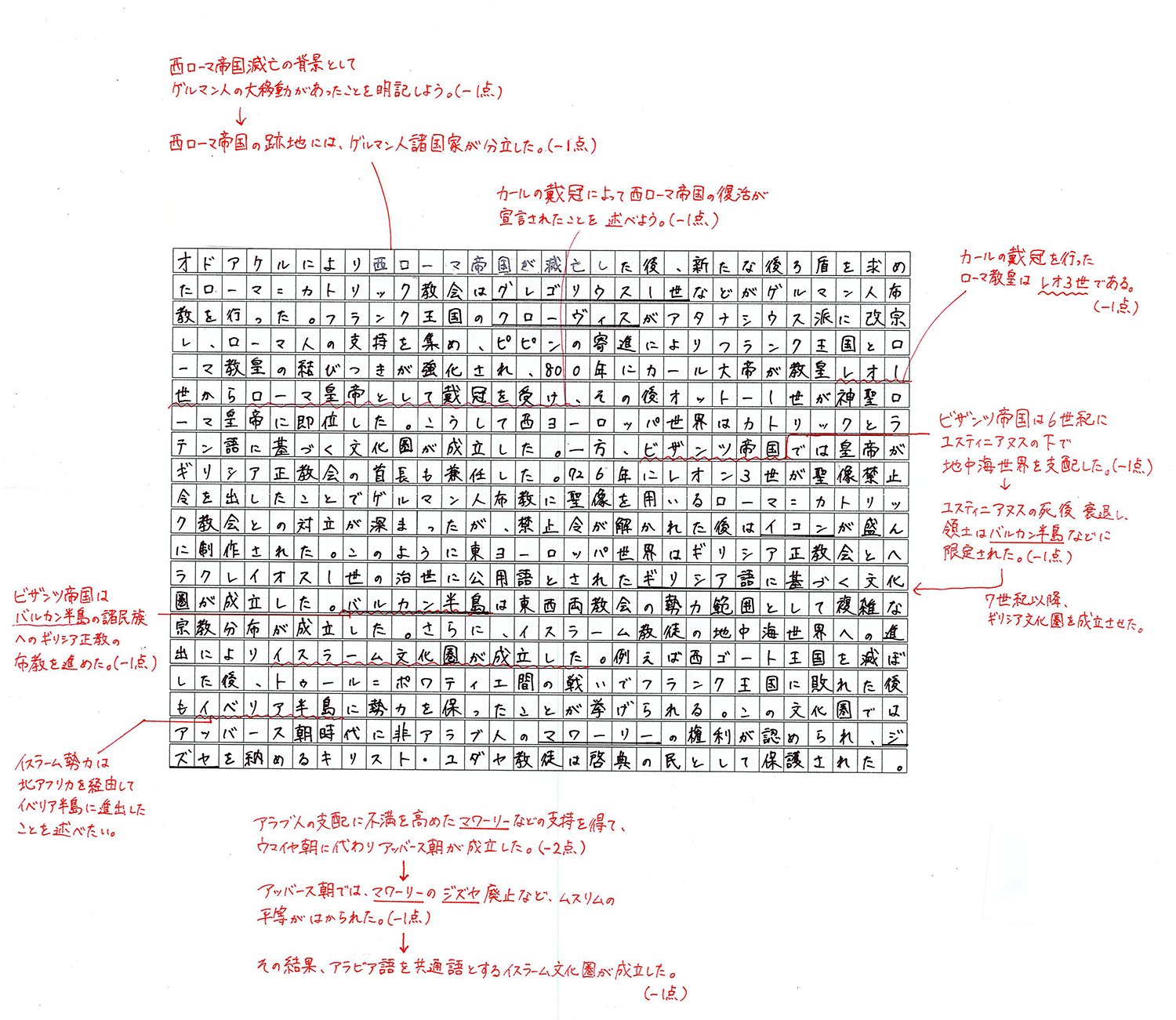

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

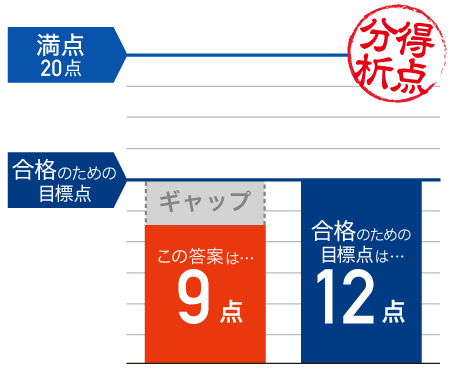

Z会が採点した結果は、20点中9点。Z会が設定した目標点である12点には届きませんでした。

それでは、この答案には、「どんな要素が足りなかったのか」「どういう対策をしていれば目標点に届いたのか」を詳しく見ていきましょう。

目標点とのギャップをどう埋める?

3つの文化圏を特定し、一部史実の誤認も見られたものの、概ね正確な知識に基づいて解答を組み立てられていました。しかし、各文化圏についての具体的な記述を見てみると、問題の要求に応えた記述ができておらず、得点が伸びませんでした。とくに、ギリシア文化圏・イスラーム文化圏については、各文化圏の宗教的・文化的特徴の記述が中心となり、その成立過程についての具体的な記述が不足しています。本問の主要求は「文化圏が成立していった過程」を記述することなので、指定語句の「バルカン半島」「マワーリー」「ジズヤ」はこの要求に沿った使い方をしたいところでした。

受験生全体の解答傾向は?

ほとんどの答案が、3つの文化圏はギリシア文化圏・カトリック文化圏・イスラーム文化圏であると判断した上で、論述の大枠は適切に組み立てることができていました。しかし、問題文では、宗教の問題に着目しつつも「社会的変動」「政権の交代や特定地域の帰属関係の変動」など様々な視点を踏まえることが求められています。カトリック文化圏についてはこうした視点を踏まえることができていた答案が多かったものの、ギリシア文化圏・イスラーム文化圏については、記述が不十分な答案が散見されました。とくに、イスラーム文化圏については、高得点者はウマイヤ朝からアッバース朝への政権交代について、指定語句の「マワーリー」「ジズヤ」を用いて適切に説明できていたのに対し、低得点者の多くは文化圏の特徴の説明に終始していました。

また、指定語句の「バルカン半島」は使い方に迷いやすいものでした。低得点者の中には、「バルカン半島」を用いるために不必要な記述や誤りのある記述をしている答案が見られました。