数学Ⅰ,数学A – 2025年度共通テストの分析&対策の指針

投稿日時:2025年1月19日

Z会の大学受験生向け講座の数学担当者が、2025年度の共通テストを分析。出題内容や「カギとなる問題」の攻略ポイント、次年度に向けたアドバイスなどを詳しく解説します。

受験に役立つ情報をLINEで配信中!

Z会では、「Z会の通信教育」LINE公式アカウントで共通テストをはじめとする大学受験に役立つ情報を配信中。学習アドバイス・おすすめ講座情報・お得なキャンペーンなどを随時お届けしています。ぜひご登録ください。

共通テスト「数学Ⅰ,数学A」の出題内容は?

まずは、科目全体の傾向を把握しましょう。分量、問題構成、難度などを解説します。

試験時間と配点

時間 / 配点:70分 / 100点

全体の傾向

●2025年度より、現行課程(新課程)対応となり、大問4題構成になった。全問必答問題である。

●共通テストでおなじみの、「具体的な実社会での設定に対して、数学を適用して解釈する問題」、「複数の登場人物の会話から、その人物の考えを踏まえて解答する問題」などの出題は例年どおりであり、その出題方針については、2024年度以前と変化はない。

●総時間に対する分量が多いという特徴も継承されたが、配慮がなされている。各分野の出題バランスについては配点比率どおりであり、すべての大問に時間を割けるようなバランスであった。

●難易度は2024年度と比較して、誘導がしっかりついている設問が多く、比較的手がつけやすいように工夫されている。各大問や中問の最後にやや難しい設問が配置されることがあるが、この数が2024年度より少なくなっていると思われる。

●第1問、第2問について、2024年度と同じく中問2題構成である。

大問別の難易度、配点、テーマ・分野

※難易度は共通テストの受験生を母集団とする基準で判定しています

| 第1問[標準](配点:30点) | 数と式、図形と計量 |

|---|---|

| 第2問[標準](配点:30点) | 2次関数、データの分析 |

| 第3問[標準](配点:20点) | 図形の性質(空間図形) |

| 第4問[標準](配点:20点) | 場合の数と確率 |

数学Ⅰ,数学Aの「カギとなる問題」は?

次に、数学Ⅰ,数学Aで「カギとなる問題」を見てみましょう。共通テスト特有の問題や、合格点をとるうえで重要な問題を取り上げ、攻略ポイントを解説します。

●第1問〔2〕の(1)は丁寧な誘導がついており迷わないが、(2)において「(1)の考察の振り返り」が要求され、ここで差がついたものと思われる。数学における「振り返り」は共通テストが重視している資質の1つであり、これから対策を始める来年度以降の受験生はまずは、本問の検証から初めてみるとよいだろう。

●第3問の最後の設問は、高得点者の中でも、差がついたと思われる。

●第4問は「期待値」が主たるテーマの問題である。単に期待値を求めるだけでなく、それを用いて、妥当性の判断をすることに重きが置かれている。「数学を用いて現象について言及する」という主旨が明確な出題であり、共通テストらしい出題である。

攻略へのアドバイス

最後に、次年度以降の共通テストに向けた攻略ポイントを確認しましょう。「数学Ⅰ,数学A」で求められる力をふまえて、必要となる対策を解説します。

教科書の知識をしっかりと身につける

思考力や判断力を問う出題が多い共通テストであるが、こうした問題はそもそも基礎的な知識が身についていることが前提で出題される。教科書に載っている知識をすべて身につけ、扱えるようにしておこう。

探究心を大切にする

思考力や判断力を問うと一口に言っても、「グラフを読み解く」、「知識を発展させる」、「深掘りさせる」など、さまざまなバリエーションがみられるが、いずれも、慣れていないと時間がかかってしまったり、方針に気づけなかったりする。ここでいう「慣れ」とは、問題をたくさん解くことだけでなく、一度考えた内容を振り返ることで身につけられるものであることを意識してほしい。取り組んだ問題の量だけが大切なのではなく、1つの問題に対する取り組み方も同じく大切で、たとえば「別の考え方でも解けないか」、「こういうときはどう考えようか」など、さらに視野を広げて探究することで、様々な状況への対応力や考える力を身につけることができるだろう。

「自分を信じる力」を本番で維持できるかが最も大切

「自分を信じる力」を本番で維持できるか、一番大事なのはそこである。そのために、良質な演習の積み重ねが大事。早い時期から、さまざまなレベル・ジャンルの問題に触れて、万全の対策を進めておこう。Z会には、共通テストを徹底分析して作り上げた対策講座「共通テスト攻略演習」がある。共通テストで求められる力をバランスよく鍛えるために、ぜひ活用しよう。そして、「何でもドンと来い!」というゆるぎない自信をもって本番を迎えてほしい。

Z会の講座・お役立ち情報

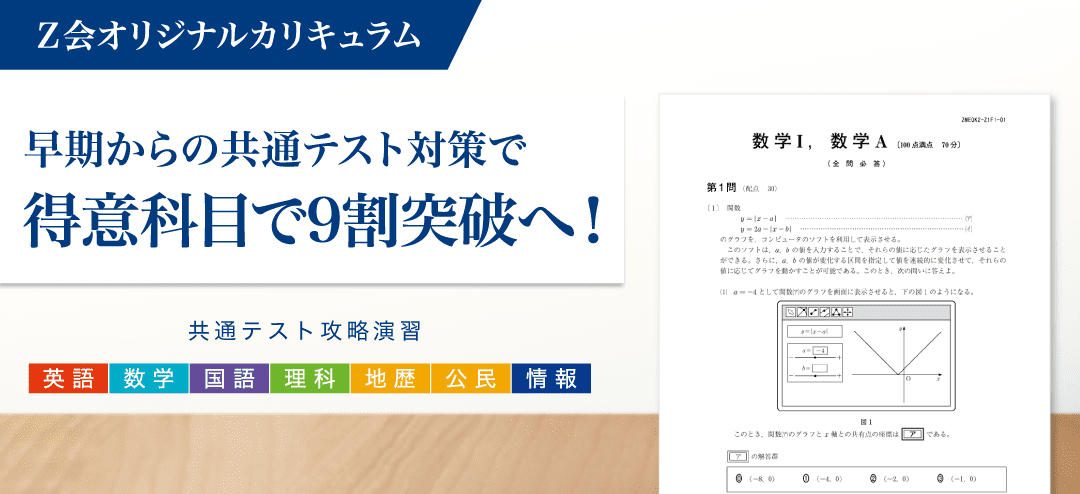

大学受験生向け/毎月、着実に得点力を高める

共通テスト対策はいつから何を、どう進めたらよいか悩むもの。

本講座では、試験本番での9割突破に向けて、毎月着実にレベルアップできるカリキュラムをご用意。

時期に合わせて必要な対策が進められます。

受験に役立つ情報をLINEで配信中!

Z会では、「Z会の通信教育」LINE公式アカウントで共通テストをはじめとする大学受験に役立つ情報を配信中。学習アドバイス・おすすめ講座情報・お得なキャンペーンなどを随時お届けしています。ぜひご登録ください。

本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。

よろしくお願いします!

同じカテゴリの人気記事

共通テスト分析「傾向」と「対策」

英語リーディング – 2025年度共通テストの分析&対策の指針

Z会の大学受験生向け講座の英語担当者が、2025年度の共通テストを分析。出題内容や「カギとなる問題」の攻略ポイント、次年度に向けたアドバイスなどを詳しく解説します。 出題内容 カギとなる問題 攻略アド... (続きを読む)

詳細を読む

「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事

指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題

大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)

詳細を読む