2019年度の合否を分けた「差がつく一問」は?

Z会では、2019年度の受験生の答案を独自分析。合格者と不合格者の答案を比較し、「どの大問の出来が合否を分けたのか」を検証しました。それにより導き出された「差がつく一問」は…?

⇩

差がつく一問は、

≪第1問≫

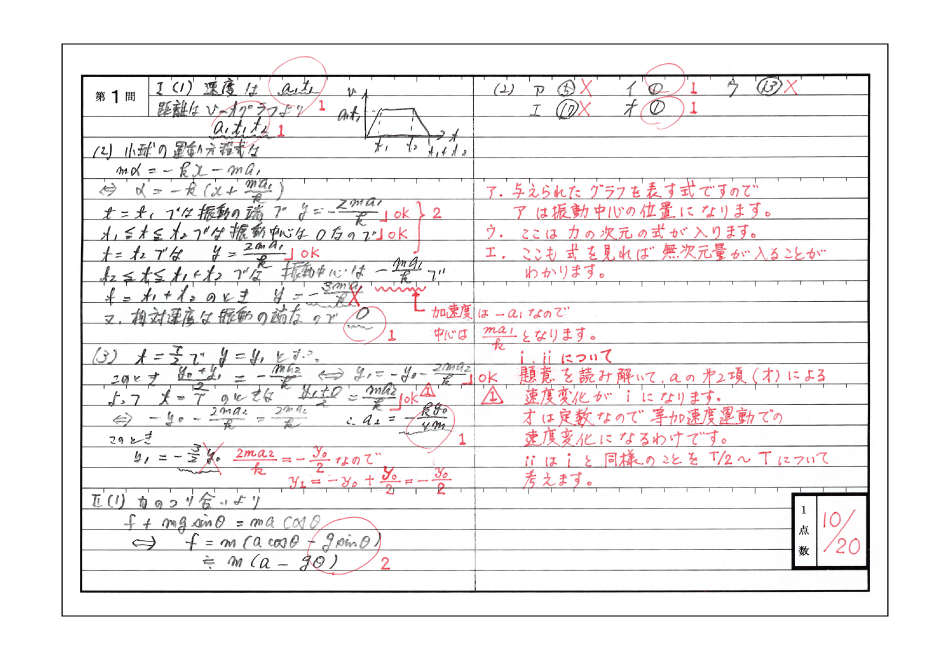

実際の答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう!

以下の答案は、実際に入試を受験したZ会員の先輩がつくってくれた再現答案です。目標点(合格ライン)には達していません…。

まずは、実際の答案をZ会の添削指導付きで見てみましょう。そのうえで、Z会の分析を読み、どこで差がついたのかを確認していきましょう。

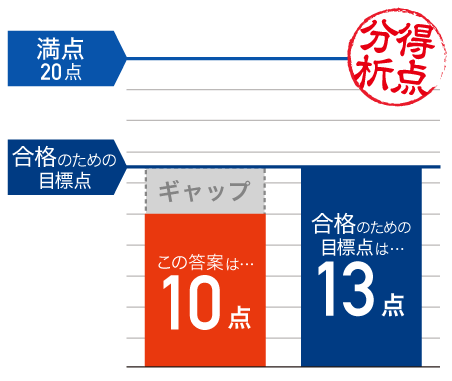

目標点とのギャップをどう埋める?

Ⅰの台車上でのばね振り子の運動については、慣性力が働くときの単振動の基本を押さえて運動の様子はイメージできています。ただし、きちんと図を描かなかったためか、⑵では振動中心を誤り、また、⑶では計算ミスを犯してしまいました。

Ⅱは、時間的に厳しい部分があったかと思われますが、あきらめずに取り組んでいる姿勢は評価できます。ウは、次元に注意すれば誤りであることに気づけたはずです。時間に追われて見直しまで手が回らないでしょうが、次元の確認を日頃から習慣づけておけば正解できたでしょう。

これらのミスをなくせば、十分に目標点には届いていました。

受験生全体の解答傾向は?

2019年度の3問の中で、合格者と不合格者の差が最も大きかったのが第1問でした。第1問は3問中で最も難度が高く、通常は差がつきにくいのですが、前半部分の標準的な難易度のⅠ⑵、⑶の設問の出来が明暗を分けたようです。

Ⅰ⑵は、台車上の物体の運動を正確にイメージできたかどうかが鍵で、合格者の7割が正解しているのに比べ、不合格者の正答率は3割程度でした。Ⅰ⑶は⑵の応用的な設問ですが、運動の様子を上手に数式に落とし込んで効率的に処理できたかという点で、差がついたようです。

単振動や慣性力は東大物理では頻出の分野ですので、対策を立てて演習をきちんとこなしてきたかどうかの差が、そのまま結果に現われたのではと考えられます。