Z会の東大コース担当者が、2022年度入試の東大国語を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、東大国語の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2022年度の「東大国語」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

記述の”きめ細かさ”が合否を左右する。

現代文・古文・漢文いずれにおいても〈文章の内容を正確に読み取り、かつ限られた解答欄に的確に解答をまとめる力〉を重視する出題傾向に変化はありませんでした。

例年と同様に精密な読解・答案作成の力で差がつく、国語の実力の有無が結果に反映されやすい出題だったといえます。

合否の分かれ目は?

問題の見た目と難易度の違い

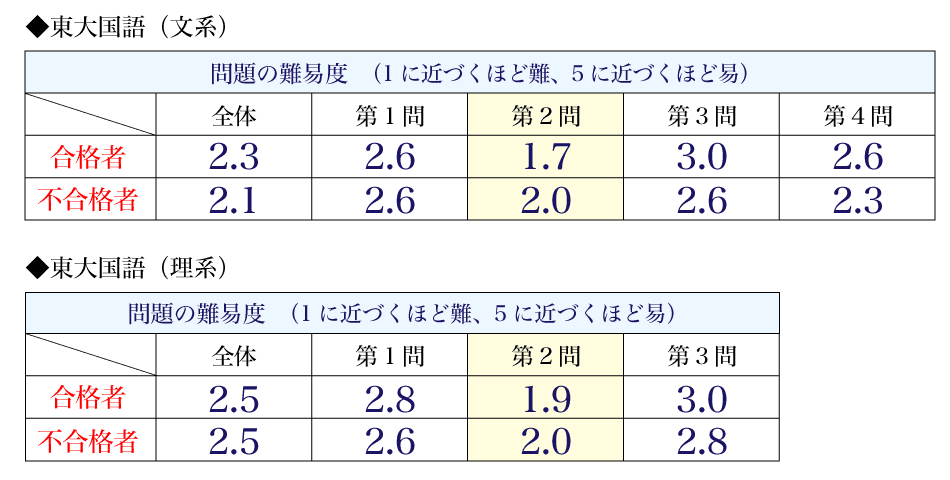

次に示す表は、再現答案のアンケートから収集した入試本番の難度をまとめたものです。

※上段が合格者、下段が不合格者の回答に基づきます。

第二問を見ると、不合格者よりも合格者のほうが体感的な難易度が高く、問題を解きやすいと感じた受験生が必ずしも高得点を確保できているわけではないことがわかります。

しかしながら再現答案を見ると【一語一語のもつ意味を十分に汲み取り、答案へ反映する力】【文脈に即した表現で答案をまとめる力】の有無によって、如実に出来が分かれる結果となっており、体感的な難度に関わらず、東大入試に合わせた記述解答の練習をどれだけ積んできたかで差が開く問題となっていました。

⇩

差がつく一問は

≪第二問≫

差がつく一問の注目ポイント

第二問の古文は、複雑な設定の作り物語からの出題で、例年に比べ難易度も高かったです。

目標点に達しない受験生には【中納言の心中描写が中心であることを押さえ、必要な要素を正確に解答に盛り込むことができていないため、大きく減点されてしまう】という傾向が見受けられました。

東大国語で合格点を確保するために要求される〈読解・答案記述の水準〉を知るうえでも、なるべく早い時期に取り組んでおきたい一問といえます。

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

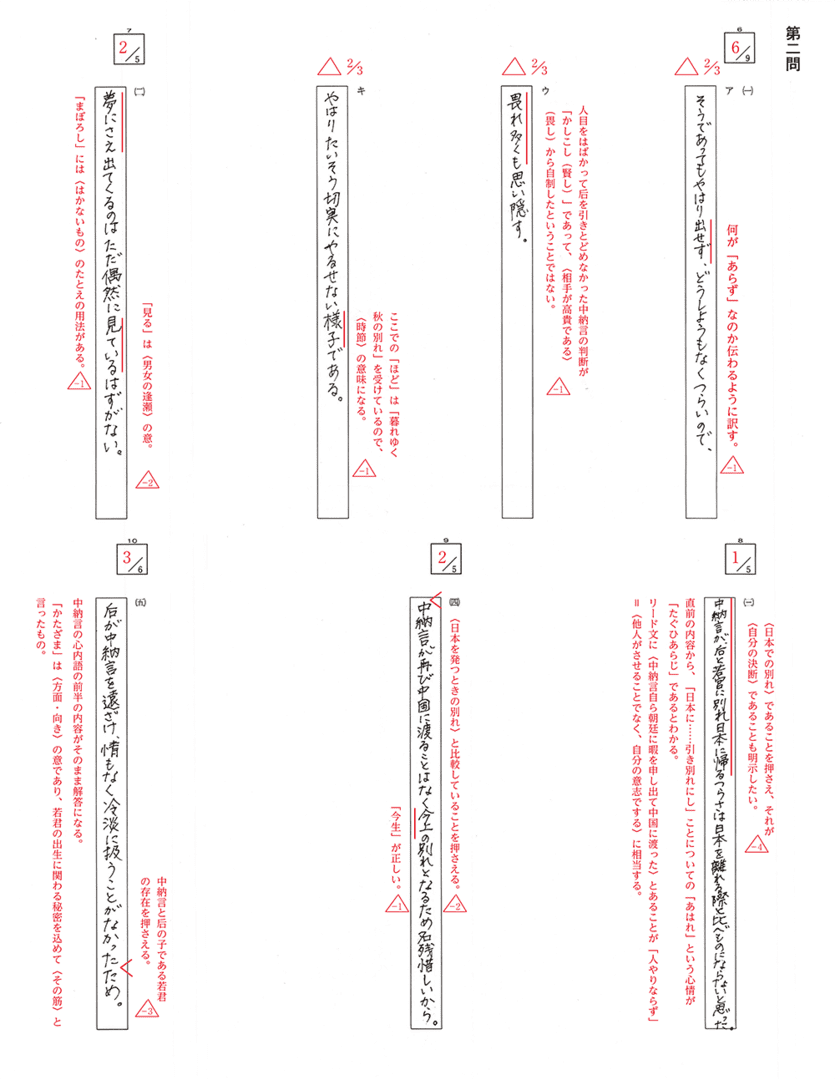

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

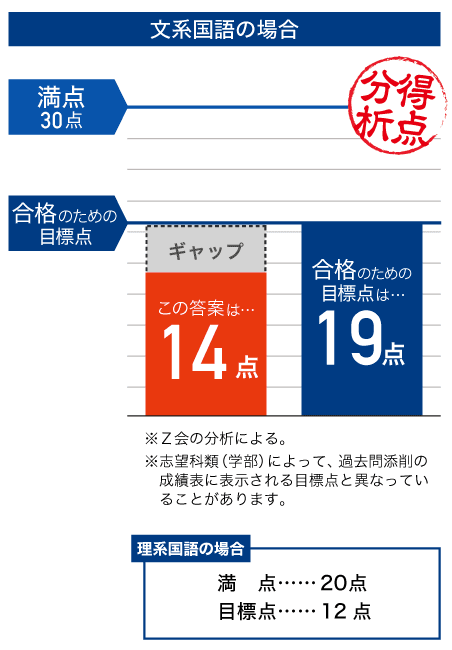

一見、解答欄を埋めることができていて、点数がしっかりとれそうな答案に見えます。しかし、Z会が採点した結果は、30点中14点。Z会が設定した目標点である19点には届きませんでした。

それでは、この答案には、「どんな要素が足りなかったのか」「どういう対策をしていれば目標点に届いたのか」を詳しく見ていきましょう。

目標点とのギャップをどう埋める?

ひととおり解答欄を埋めており、基本的な文法事項などは押さえられている答案ですが、中納言の心中描写から、必要な要素を正確に解答に盛り込むことができていないため、目標点に届かない結果となっています。

(三)は、中納言の心中描写の読解です。「どのように思ったのか」は押さえられていますが、「何について」は正確に読み取れていないため、大きく減点となっています。この内容は傍線部の直前から読み取ることができます。

(五)の解答要素は二つで、〈后が中納言に慕わしく接している〉・〈后と中納言の間には若君がいる〉でしたが、〈后と中納言の間には若君がいる〉という要素を解答に盛り込めていません。

入試本番でこのような失点をしないように、書かれている内容を正確に読み取り、ポイントを落とさずに端的にまとめる記述力を身につけることが必要です。

受験生全体の解答傾向は?

第二問は比較的難度が高かったため、文系(30点満点)・理系(20点満点)ともに、合格者平均と不合格者平均でほとんど差がつかない結果となったものの、答案の内容を分析すると、「終始『中納言』の視点から状況や心情が描かれている」という点に気づき、問題文の内容を正確に読み取ることができたと思われる答案は、合格者の中でもとりわけ高得点を確保できていました。

全体として、

・登場人物の人物関係・場面状況全体を正確に把握したうえで解答を作成する。

・文法事項などの基礎知識をしっかり固めたうえで,ポイントを落とさず端的にまとめる。

・問題文や設問の趣旨に合致するよう、解答のまとめ方や用いる表現を工夫する。

といった東大古典において求められる取り組みの差が、実際の答案における出来の差として表れたといえるでしょう。