Z会の東大コース担当者が、2022年度入試の東大日本史を徹底分析。受験生の再現答案や得点開示データをもとに、合否を分けた「差がつく一問」を選定し、東大日本史の攻略法を詳しく解説します。

まずは、2022年度の「東大日本史」を俯瞰しよう

はじめに、問題構成や出題傾向をおさえて、「自分が受ける入試問題」を正確に把握しましょう。

過去問演習を通じた東大頻出テーマへの理解がカギ!

いずれの大問も、一見すると見慣れないテーマのように感じられますが、出題の根底には東大頻出テーマが存在しています。過去問研究により東大頻出テーマを押さえることができていた受験生は、解答の方向性が見出しやすく、取り組みやすかったでしょう。第1問で高得点をねらうとともに、第2問と第3問で得点をいかに伸ばせるかがポイントになりました。

合否の分かれ目は?

再現答案の分析では、2022年度の全体の平均得点率は第1問・第2問が6〜7割、第3問・第4問が約5割でした。例年、近・現代史かつ知識重視の形式で問われる第4問は得点率が低めですが、2022年度は第3問も知識の比重が高く得点率が低くなりました。

全体の得点率が高めだった第1問・第2問ですが、とくに第2問では、高得点を獲得した受験生がいる一方で、大きく失点した受験生も散見され、出来に差がつきました。

⇩

差がつく一問は

≪第2問≫

差がつく一問の注目ポイント

第2問は、「天皇の譲位」をテーマに朝廷と室町幕府の関係を問う問題でしたが、室町幕府の支配体制の崩壊に着目する必要がありました。

十分な過去問研究をできていた受験生は、本問の根底にあるテーマが、東大頻出テーマである「政治権力の体制」であることに気づき、提示文の情報がどのような意味を持つかを見抜いて、的確に解答にまとめることができていました。一方、東大日本史の対策が不十分であった受験生は、提示文に示された情報の意図を見抜けず、解答の方向性を誤ったり、必要要素が欠落したりするなどして、大きく失点してしまっています。

受験生の再現答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう

Z会では、受験生が作成したこの大問の再現答案を、独自の採点基準に基づいて添削しました!

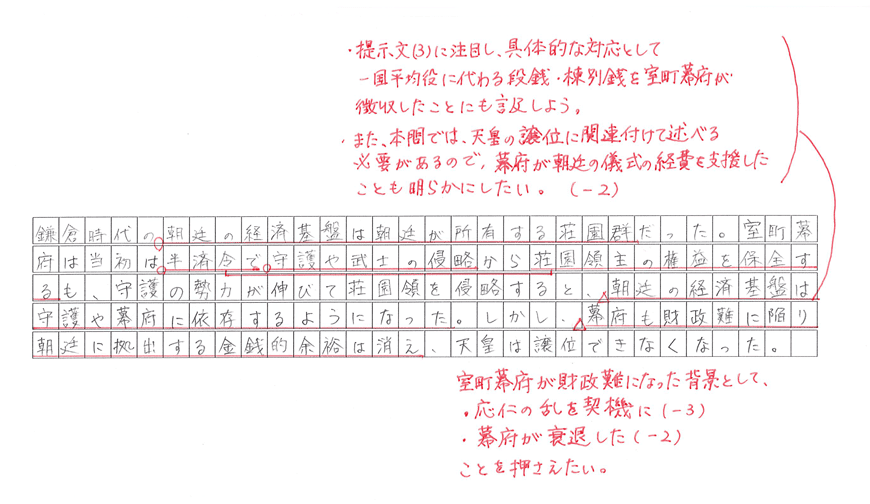

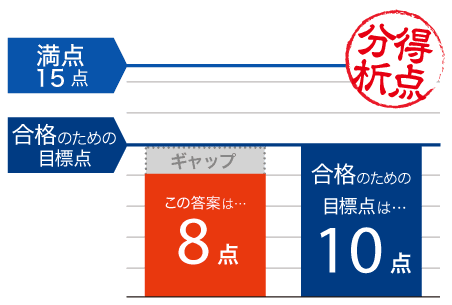

Z会が採点した結果は、15点中8点。Z会が設定した目標点である10点には届きませんでした。

それでは、この答案には、「どんな要素が足りなかったのか」「どういう対策をしていれば目標点に届いたのか」を詳しく見ていきましょう。

目標点とのギャップをどう埋める?

提示文(1)を踏まえて鎌倉時代以来の朝廷の経済基盤を端的に説明し、また「朝廷の経済基盤の変化」として守護や武士による荘園・公領への侵略を指摘することができていました。さらに、提示文(2)の半済令を、朝廷の経済基盤の変化に関する「室町幕府の対応」の1事例として挙げることができていました。

しかし、提示文(3)に挙げられたもう1つの事例である段銭・棟別銭については、明確な表現で解答に反映することができていません。さらに本問の「天皇が譲位を果たせなかったのはなぜか」という問いに対しては、「幕府も財政難に陥った」という記述に留まっています。提示文(4)の「最後の大嘗祭」の時期に注目し、「幕府が朝廷への支援を続けられなくなった」背景として、応仁の乱をきっかけに幕府の支配体制が揺らいだことを指摘する必要がありました。

受験生全体の解答傾向は?

第1問〜第4問総得点が40点以上の受験生の大半は、第2問ではほぼ満点を獲得していました。一方、総得点30点台以下の場合では、第2問で大きく失点している答案が散見されました。

第2問で、とくに答案の出来に差がついたのは、「室町幕府が段銭・棟別銭により朝廷を経済的に支援したこと」と、「応仁の乱後に幕府が朝廷への支援を続けられなくなった背景」に言及できたかどうかでした。これらを解答に盛り込むべきと判断できるようになるには、一般的な日本史の受験勉強をして知識を習得することだけでは対応しきれません。東大日本史の過去問研究を十分に行って提示文形式を攻略する、東大日本史第2問(中世)の頻出テーマに沿った学習をする、といったことがカギとなりました。