2019年度の合否を分けた「差がつく一問」は?

Z会では、2019年度の受験生の答案を独自分析。合格者と不合格者の答案を比較し、「どの大問の出来が合否を分けたのか」を検証しました。それにより導き出された「差がつく一問」は…?

⇩

差がつく一問は、

≪第1問≫

実際の答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう!

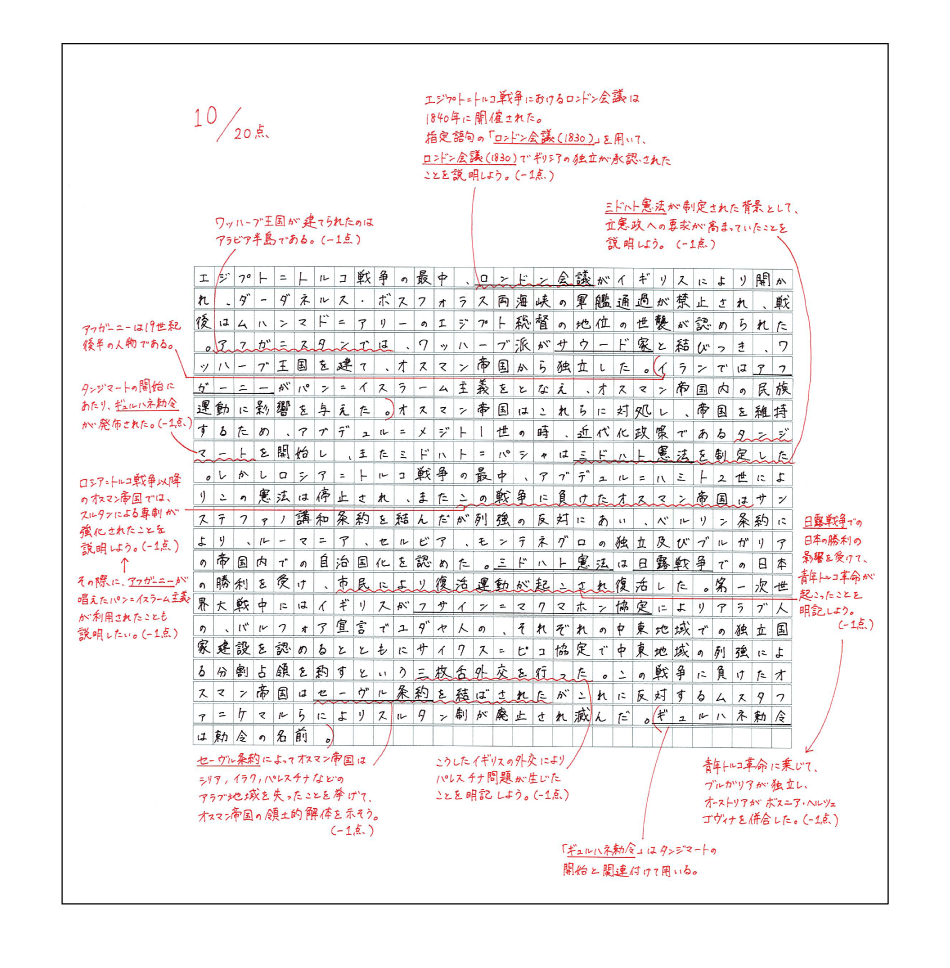

以下の答案は、実際に入試を受験したZ会員の先輩がつくってくれた再現答案です。目標点(合格ライン)には達していません…。

まずは、実際の答案をZ会の添削指導付きで見てみましょう。そのうえで、Z会の分析を読み、どこで差がついたのかを確認していきましょう。

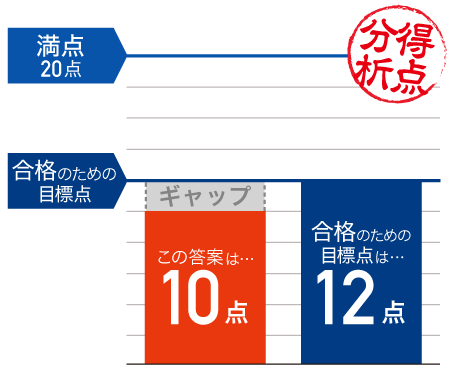

目標点とのギャップをどう埋める?

この答案は、「帝国内の民族運動や帝国の維持を目指す動きに注目」という問題の条件を意識して論じることができており、一貫性のある解答にまとまっています。しかし、本問の主要求である「オスマン帝国の解体過程」については見落としがありました。青年トルコ革命に乗じた独立・併合によるオスマン帝国の領土喪失や、第一次世界大戦後の領土的解体などについても盛り込みたいところです。また、「ミドハト憲法」「日露戦争」「セーヴル条約」などの指定語句の使い方についてはもう一歩踏み込んだ考察が必要です。歴史事項として正しい説明をするだけでなく、問題の要求と結びつけて指定語句を用いることができると、より完成度の高い答案になるでしょう。

受験生全体の解答傾向は?

この問題は設問の要求が読み取りやすく、想起できる事項も多かったため、合格・不合格に関わらず多くの答案が660字分論じきっており、大論述にありがちな論旨が途中で破綻してしまう解答もほとんど見られませんでした。その一方で、書きやすいオスマン帝国の内政についての記述に偏り、問題の主要求である「オスマン帝国の解体過程」について十分に論じられていない解答が多く見られました。また、問題文の前半に示されている、今日におけるかつてのオスマン帝国の支配領域で生じた紛争との関連性を意識できたかという点も、この問題では重要です。同じ歴史事項について説明していても、その点を意識したまとめ方の工夫ができていたかどうかで、答案の完成度に差がつきました。問題の主要求を見抜き、的確に応える解答を作成する論理的思考力や文章表現力を十分に養うことが、答案の完成度を高めるポイントでした。