2019年センター試験数学I・数学Aを共通テストっぽくしてみた

投稿日時:2019年1月21日

2019年1月19日、20日に、センター試験が行われました。2日目に試験が実施された数学では、基礎的な知識から複雑な計算を必要とする応用問題まで、幅広く出題されていました。 2019年の数学のセンター試験では、流れに沿って計算して答えを導く問題が中心でしたが、2021年1月から実施される共通テストでは、計算力に加えて、数学的な考え方がきちんと身についていることや解答の流れを自分で組み立てる力が求められます。 それでは、共通テストで実際に出題されるのはどのような問題なのでしょうか。

共通テストで出題される問題とは?

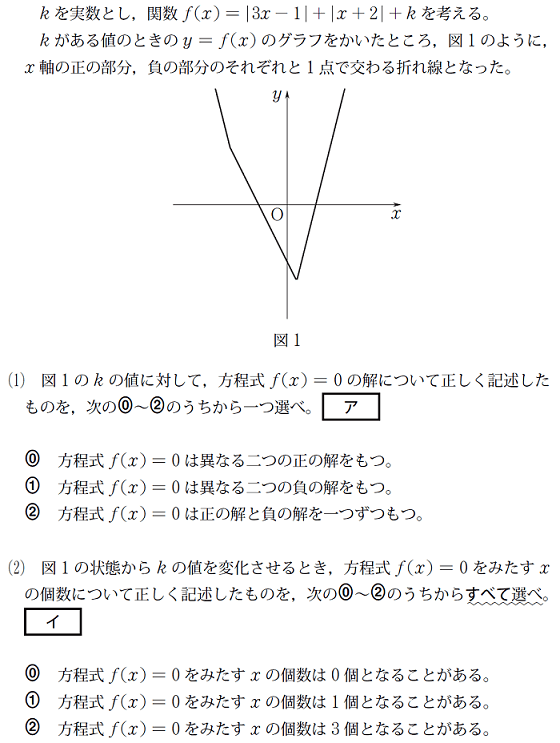

今回の記事では、これまでに行われた共通テストの試行調査の問題を踏まえて、2019年のセンター試験数学I・数学A第1問〔1〕を改題し、共通テストで問われることが予想される形式の問題を作成してみました。 出題範囲は「一次関数」としていますので、既にこの単元を学習した現在中学1年生~高校1年生の方は、ぜひ取り組んでみてください。答えは本記事の最後に掲載していますので、今後の学習に活かしてくださいね。 「数学の試験は、計算して答えを求めるものだ」と思っていませんか?今回作成した問題では、答えを導くのに計算はまったく必要ありません。共通テストでは考える力が必要となるのです。 【問題】

【出題のねらい】

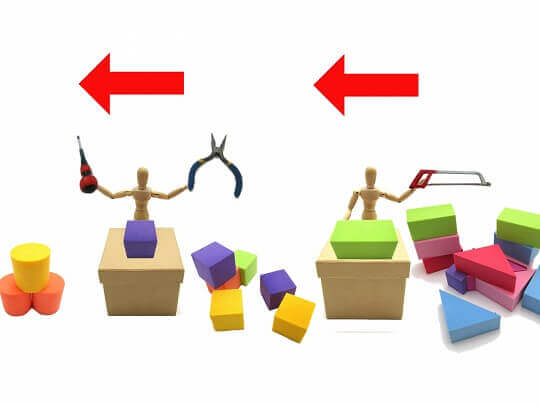

2018年11月に実施された数学の試行調査の数学I・数学A第1問〔2〕の二次関数に関する問題の特徴として、正しい答えを導くためには ・計算は一切不要 ・二次関数のグラフに関する正しい理解が必要 という点が挙げられます。 この問題を特に意識して、本記事の問題を作成いたしました。今回の問題でも計算は一切不要であり、具体的に求められているのは ・y=f(x)のグラフと方程式f(x)=0の解との間には、どのような関係があるか ・kの値を変化させると、y=f(x)のグラフはどのように変化するか という内容です。 共通テストでは、このような問題を通して数学的な見方・考え方が身についているかどうかが試されるのです。このような考え方を身につけるための正しい学び方は、一つひとつの知識をきちんと咀嚼して、自分のモノとすること。そのためには ・効率よく知識を習得する ・得た知識についてじっくりと追究する という学習を繰り返していくことが大切です。 【問題】

Z会Asteria 数学新系統講座

Z会Asteria数学新系統講座では ・自分のレベルに合った問題演習を通じて、効率よく知識を定着させる ・各単元の学習の仕上げの添削課題を通じて、知識を活用して理解を深める ことができますので、数学的な見方・考え方をきちんと身につけることが可能です。

Z会Asteria数学新系統講座では ・自分のレベルに合った問題演習を通じて、効率よく知識を定着させる ・各単元の学習の仕上げの添削課題を通じて、知識を活用して理解を深める ことができますので、数学的な見方・考え方をきちんと身につけることが可能です。

同じカテゴリの人気記事

指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題

大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)

詳細を読む

「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事

指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題

大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)

詳細を読む