共通テスト国語、新課程入試の特徴と今後の対策 ~『ベーシックマスター国語』シリーズ~

Z会ソリューションズ 先生向け教育ジャーナル

Z会ソリューションズでは、中学・高等学校の先生向けに教育情報を配信しています。大学入試情報、文部科学省の審議会情報をはじめ、先生方からお伺いした教育についてもご紹介します。

2025年1月に実施された共通テストは、新課程に対応した初めての共通テストでした。国語は、試験時間が90分になり、第3問に実用的な文章が追加されて全体で5問構成になるなど、試験時間・出題の内容・構成に変化が見られました。

本記事では、実際の共通テスト本試験・追試験の結果と今後の対策に触れながら、2025年10月発刊の『共通テスト分野別対策 ベーシックマスター国語』の編集方針をお伝えいたします。

2025年度共通テスト本試験・追試験について

| 試験時間 | 90分 |

|---|---|

| 配点 | 200点(第1・2・4・5問:各45点 第3問:20点) |

| 大問 | 第1問:現代文 第2問:現代文 第3問:現代文 第4問:古文 第5問:漢文 |

- 試験時間が10分長くなり、第3問(言語活動)に実用的な文章が追加されました。

- その一方で、多くの選択肢が4択になり、従来の5択中心の選択肢数から減少するなど、全体的に分量の調整が行われました。

- 第1問(論理的文章)は、本試験・追試験ともに入試頻出のテーマ(文化論・都市社会論)の出題。本試験では具体例からの考察も問われていました。

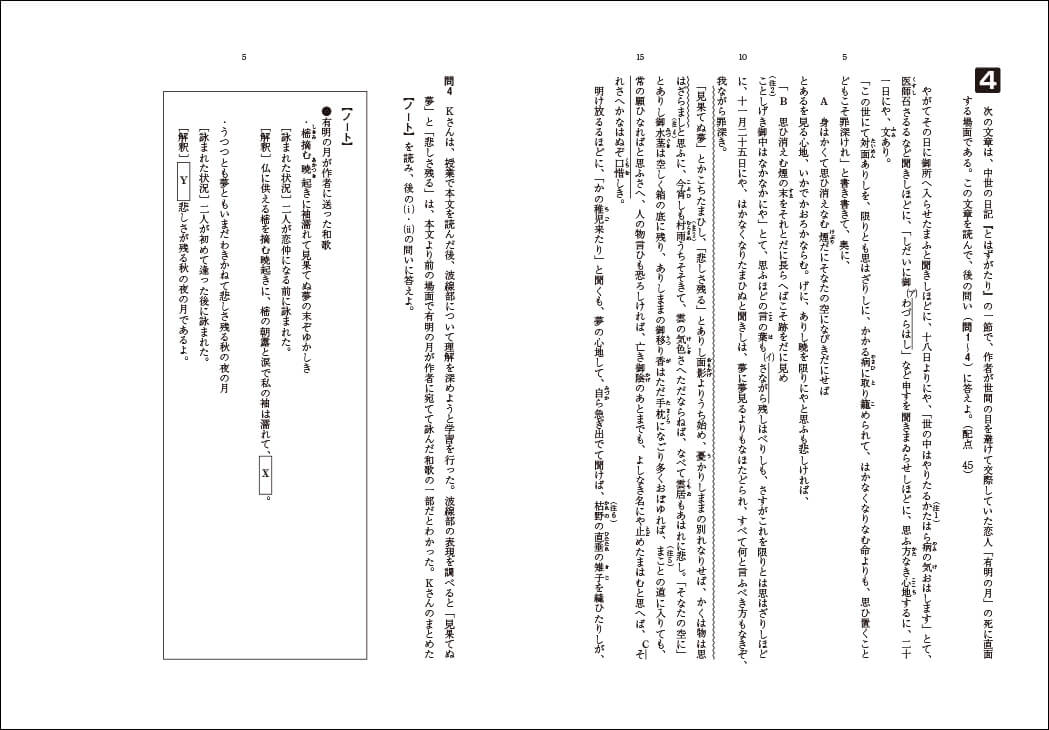

- 第2問(文学的文章)は、本試験・追試験ともに小説からの出題であり、追試では生徒のノートを題材とした設問が出題されました。

- 第4問(古文)は、本試験では和歌を含む複数の物語からの出題、追試験では和歌を含まない単一の物語からの出題でした。本試験では生徒の会話文が出題されました。

- 第5問(漢文)は、本試験・追試験ともに複数の文章から出題され、追試験では4択と5択の選択肢が混在していました。本試験では江戸時代の日本漢文が出典に用いられていました。

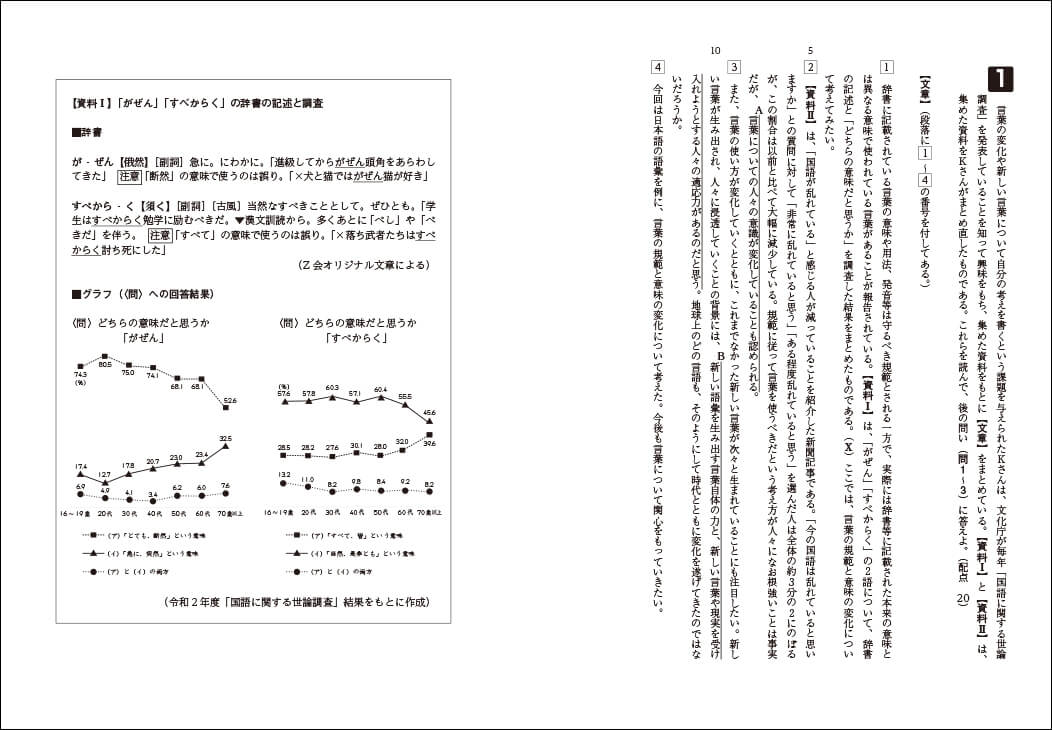

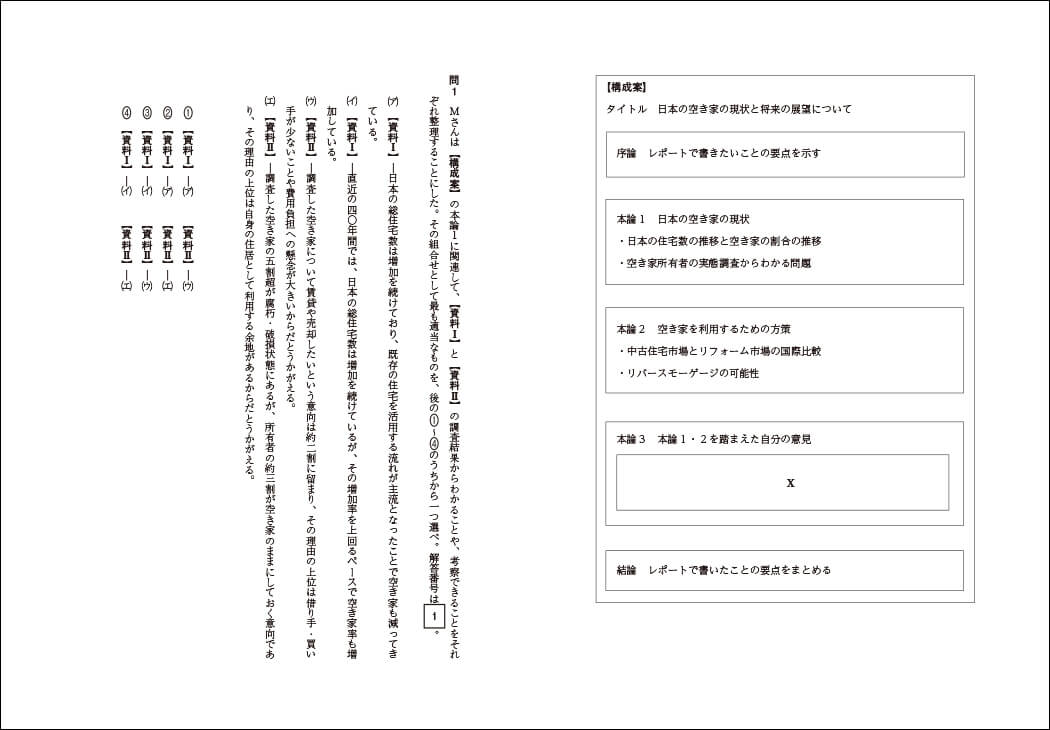

- 新たに導入された第3問(言語活動)は、複数の文章・図表からの出題でした。本試験では外来語というテーマで文章の加筆・修正に関する問題、追試験では電子書籍というテーマでレポートの構成に関する問題が出題されました。

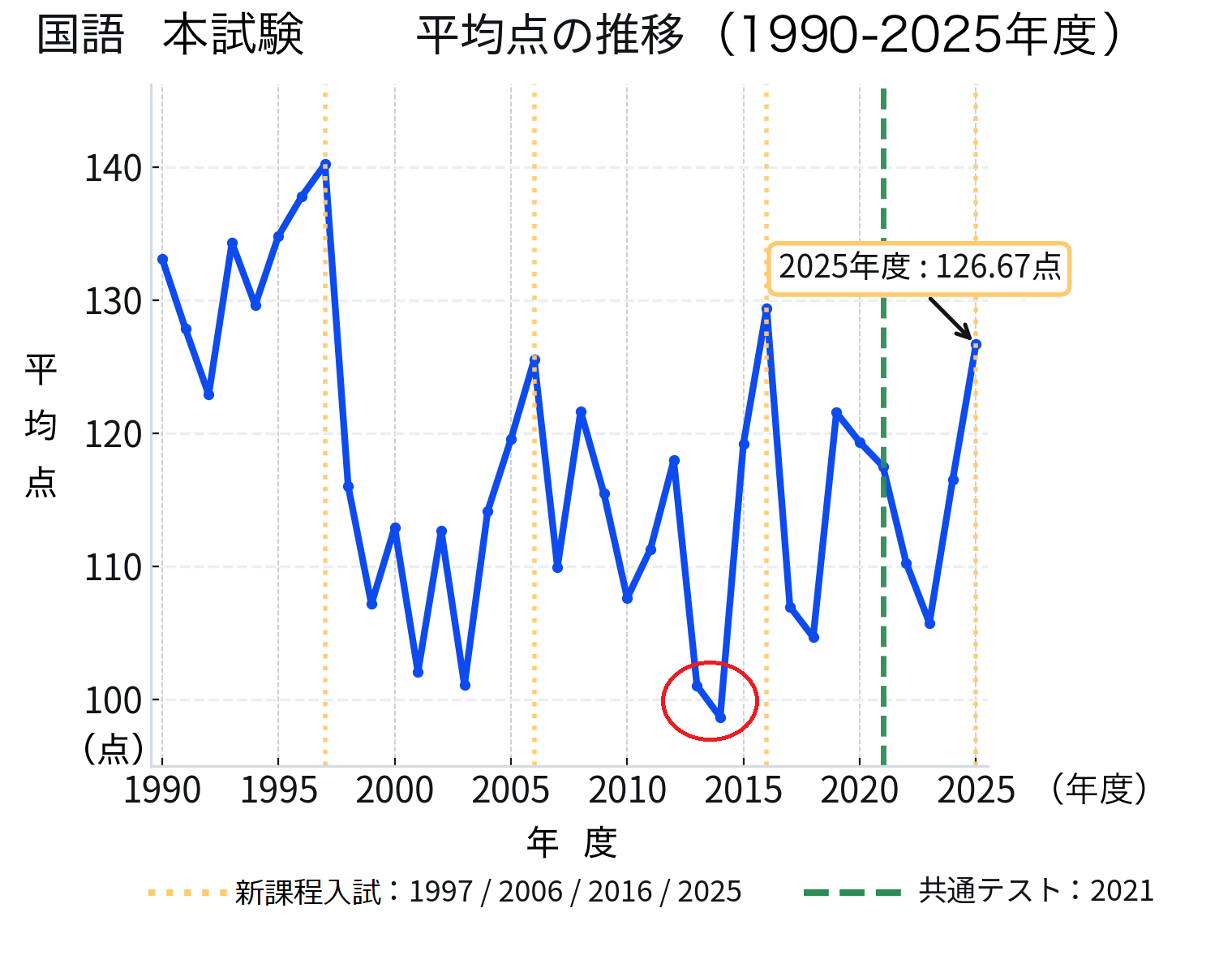

- 本試験の国語平均点は、大学入試センター発表では126.67点で、前年よりも10点ほど高くなりました。問題数の増加が必ずしも難易度の上昇につながったわけではなく、全体としては標準的な難易度の試験だったと言えるでしょう。

共通テスト・センター試験の平均点推移と注意点

※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果に基づいたもの、1997~2005年度は「国語Ⅰ・Ⅱ」の結果に基づいたものです。

新課程2年目以降は難化する傾向がある

国語の場合、学習指導要領の改訂に伴った新課程入試の初年度は1997年度・2006年度・2016年度・2025年度が挙げられます。注意されるのは、過去の新課程入試2年目ではいずれも平均点が前年に比べて下がっており難化している点です。

◆新課程初年度と新課程2年目の本試験平均点

- 1997年度:140.20点→1998年度:116.02点

- 2006年度:125.52点→2007年度:109.95点

- 2016年度:129.39点→2017年度:106.96点

その理由について、新課程初年度は受験生に配慮して難易度を調整しているなど諸説ありますが、今後の傾向として新課程2年目以降は難化する可能性があるといえ、それ以降も新課程初年度の平均点より低い水準での推移が見られます。また、2025年度の平均点126.67点について過去の平均点を鑑みても高い点数であることから、今後も2025年度と似た標準的な内容の問題が続くというよりは、様々な形式の問題が出題される可能性があると考えられます。

小林秀雄の作品や『源氏物語』など難度の高い文章が出題された例もある

過去のセンター試験では2000年代前半、2010年代前半など平均点の低い年が続いたことがありました。たとえば、2013年度(平均点101.04点)の第1問評論文(共通テストの論理的文章にあたる)では小林秀雄『鍔』、2014年度(平均点98.67点)の第3問古文では『源氏物語』(夕霧の巻)、という歯ごたえのある問題文が出題されました。これらの問題を中心に制限時間内で高い読解力が要求されたことから平均点が低くなったと考えられます。近年の共通テストでは受験生にとって読みやすい問題文の出題が続いていますが、受験生にとって馴染みのない文章が出題される場合もあるので、幅広いジャンルの文章に触れておく必要があります。

従来型の大問の特徴と『ベーシックマスター国語』の対応

4択の選択肢を中心としたオーソドックスな問題

90分・5題構成になったことで、第3問以外の従来型の大問では分量調整がされました。2025年度の本試験・追試験ともに、設問では多くの選択肢が従来の5択から4択に調整されました。文章についても、本試験の第1問(論理的文章)・第2問(文学的文章)、追試験の第1問(論理的文章)・第4問(古文)では単独テキストからの出題でした。センター試験からの傾向を引き継いだ「正しく読む」ための読解力が問われている出題といえましょう。

『ベーシックマスター国語』では?

前半では4択の選択肢を中心とした問題で構成するなど、分量の調整などを調整しつつも、問うべき要素を厳選して生徒の読解力をのばす設問を作成することを主眼として編集しています。問題を作成する際、文章には「ここを問わなければならない」という箇所があり、それは共通テストになっても変わりません。問うべき要素を厳選して生徒の読解力をのばす設問を作成することを主眼として編集しています。

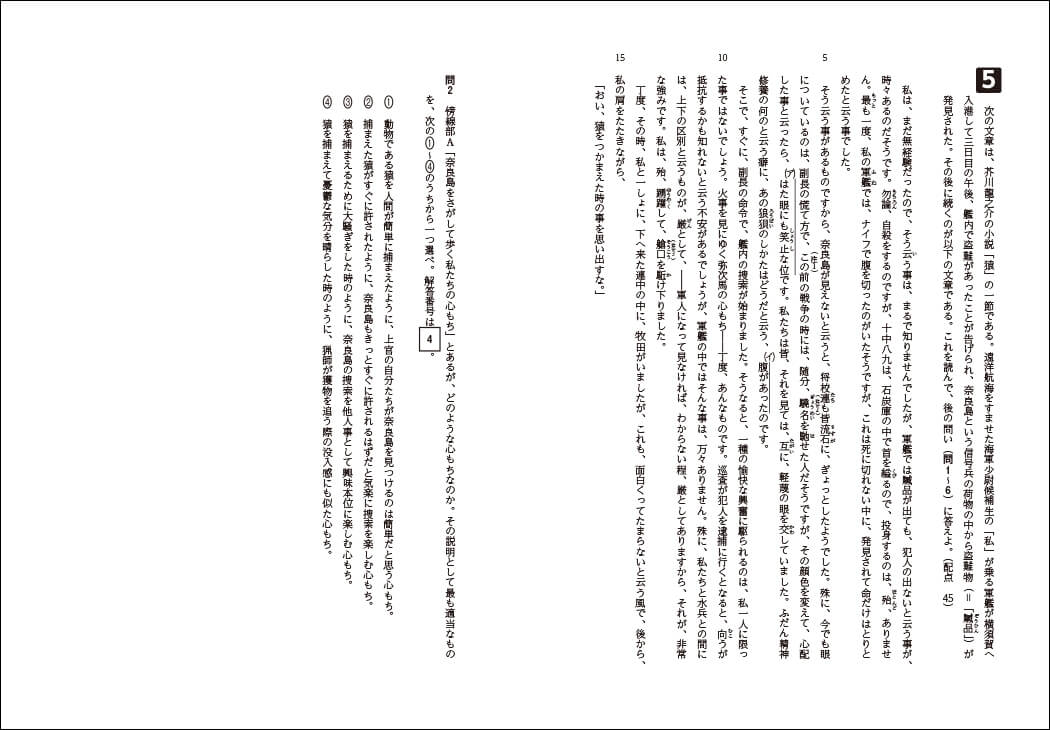

『ベーシックマスター国語』の例1 第2問(文学的文章) 小説と4択の選択肢の出題

5択の選択肢、複数文章の題材や言語活動に基づいた設問も出題される

一方で注意したいのは、従来型の大問でも5択の選択肢の出題があったという点です。実際、本試験の第4問(古文)や追試験の第4問・第5問(漢文)で4択以外の設問が出題されました。さらに、複数文章の題材や言語活動に基づいた設問が出題される点も注意されます。実際、本試験の第4問(古文)・第5問(漢文)では、2024年度以前の共通テスト同様、複数の文章を組み合わせた問題が出題され、追試験の第2問(文学的文章)では、生徒のノートを題材とした設問が出題されています。なお、2025年度の本試験について大学入試センター発表の「令和7年度 問題評価・分析委員会報告書」では、単独テキストの出題であった第1問について「問題作成方針が重視する言語活動を意識した形式になっていないとの指摘を受けた。出題の形式やねらいについては今後とも多面的・多角的な視点から検討を重ねていきたい」と言及されていた点も今後の動向として注意されます。

『ベーシックマスター国語』では?

あらゆる形式に慣れることができるよう、後半の題材では、5択の選択肢の設問も掲載し、複数の文章を組み合わせた題材や、生徒の作成したノートや生徒同士の会話をもとに考察する設問など言語活動に基づいた問題を掲載しています。文章と文章、本文とレポートなど、複数の資料の「どこ」と「どこ」が「どのように」対応しているのか、「どのような関係」にあるのかを意識して読むことを目指しています。

『ベーシックマスター国語』の例2 第4問(古文) 和歌に関する生徒のノートの出題

新設第3問の特徴と『ベーシックマスター国語』の対応

複数の資料の読解と言語活動の過程を重視した出題

2025年度の第3問は、複数の資料を組み合わせた問題が出題され、図表の読み取りも求められました。過去の試作問題では気候変動や日本語の言葉遣いなど身近なトピックが扱われましたが、本試験では外来語、追試験では電子書籍というテーマで出題されました。さらに、それをレポートの形式で本文や資料を再構成してまとめる、すなわち、言語活動の過程を重視した問題でした。

『ベーシックマスター国語』では?

上記の特徴を踏まえたオリジナル問題で構成しています。ただし、最初から多くの資料を読ませるのではなく、徐々に資料の多さに慣れていくことを主眼としています。テーマは国語に関する世論調査、空き家問題、食育など、出題が予想される現代社会の問題を中心に据えました。実用的な文章を含めた資料に慣れていきながら、問題を解くことで必要とされる力を伸ばす構成にしています。

『ベーシックマスター国語』の例3 第3問(言語活動) 文章と図表を組み合わせた出題

第3問対策で必要なこと

2025年度の本試験・追試験ともに枝問を含めると設問は5つ程度であり、資料の読み取りや解釈、レポートの作成を想定した設問などで構成されていました。レポートの作成を想定した設問があったことから、プレゼンの資料や掲示物なども想定されます。これらの設問の特徴として、各資料を別の角度から再考察することが求められています。対策としては、①資料から必要な情報をすばやく選ぶこと、②選び取った情報を正しく解釈し、関係づけることが必要になります。

『ベーシックマスター国語』では?

そもそも、1つの言葉やデータであっても、様々な角度から解釈が可能です。資料を単体で見るのではなく、別の資料と照合して「どのように読むことが求められているのか」を意識して取り組んでもらうことを目指しています。

『ベーシックマスター国語』の例4 第3問(言語活動) レポートの構成案に関する出題

今後の共通テストに備えて

2026年度以降に実施される今後の共通テストでは、過去のセンター試験や旧課程の共通テストから傾向が変わることからも、過去問題にはないパターンも出題される可能性は十分にありえます。さらに数年は入試問題の過去問題が限られているため、予想問題を用いた対策が一層重要となります。『ベーシックマスター国語』のような予想問題を扱った教材を活用することで、あらゆる問題形式に慣れておくことが可能です。早期から準備することで、受験生がどんな問題にも対応できる力を身につけることを願っています。

最新の記事

- 新しくなった「Z会テストエディター」 本文データダウンロードもテスト作成もこれ1つで完結!

- Z会の 添削+トレーニング 導入事例|上智福岡中学高等学校

- Z会の 添削+トレーニング 導入事例|穎明館中学高等学校

- Z会の 添削+トレーニング 導入事例|豊川高等学校

- Z会の 添削+トレーニング 導入事例|八千代松陰中学校

- 英語4技能実践例ガイド【第3回】

- 『解いて身につく! 必携古文単語345』~大学入試で求められる古文の力と、本書の特長~

- 共通テスト国語、新課程入試の特徴と今後の対策 ~『ベーシックマスター国語』シリーズ~

- 新課程での共通テスト英語は「10分演習」から。Z会『共通テストドリル英語 10 minutes』

- 英語4技能実践例ガイド【第2回】

Contact

小学校~高校の先生・職員の方

【東京営業所】

月〜金 午前9:00〜午後5:30

(年末年始・土日祝日を除く)

(年末年始・土日祝日を除く)

Fax:03-5280-0071

【大阪営業所】

月〜金 午前9:00〜午後5:30

(年末年始・土日祝日を除く)

(年末年始・土日祝日を除く)

Fax:06-6195-8560

【書籍に関するお問い合わせ】

月〜金 午前9:00〜午後5:30

(年末年始・土日祝日を除く)

(年末年始・土日祝日を除く)

Fax:055-989-1436

【Webからのお問い合わせ】

大学の先生・職員の方/法人の方

月〜金 午前10:00〜午後5:30

(年末年始・土日祝日を除く)

(年末年始・土日祝日を除く)

Fax:03-5280-0071

【大学の先生・職員の方】

【人事・研修担当者様】

【取材のご依頼】