「模試になると点数が取れなくなる」生徒に勧めたい学習法 ~「定理公式の証明からどう考えるのか」を学ぶ~

Z会ソリューションズ 先生向け教育ジャーナル

Z会ソリューションズでは、中学・高等学校の先生向けに教育情報を配信しています。大学入試情報、文部科学省の審議会情報をはじめ、先生方からお伺いした教育についてもご紹介します。

以前の記事で、Z会の実力テストから見える「模試になると点数が取れなくなる」生徒の課題について説明しました。そのような生徒には、「定理公式の証明からどう考えるのか」をぜひ学んでほしいと思っています。今回はその理由を、大学入試の「定理公式の証明」の出題や、実際にこのように学んだ高校生の声を踏まえて説明します。

1.大学入試の「定理公式の証明」

大学入試では「定理公式の証明」が毎年出題されています。その内容は、各分野における特に重要なものや、受験生が導き方まで理解できていないものが多く、入試本番で戸惑う受験生は少なくないのではないでしょうか。

三角関数

三角関数の公式はたくさんあるので、すべてを暗記するのは大変です。ただ、基本となる公式から他の公式を導くことができるので、三角関数は証明問題の宝庫といえます。

「加法定理」は三角関数の公式の出発点ともいえる定理で、1999年に東大で出題されたことは有名です。単位円を用いて視覚的に捉えることや、文字の置き換え、示したい形を見越した変形など、証明過程には数学の大切な考え方が詰まっています。

「加法定理」をもとに「倍角・半角の公式」「和積・積和の公式」を導く問題は定番であり、tanの2倍角の公式は2024年に共通テストでも出題されました。

【出題例】

・ 加法定理 2025年大阪教育大、2024年公立千歳科学技術大、2020年お茶の水女子大、1999年東大

・ 倍角の公式 2025年高知大、2024年長崎大・岐阜大・共通テスト、2023年京大、2021年広島大

・ 和積・積和公式 2020年浜松医大、2008年埼玉大

・ 三角関数の合成 2011年佐賀大

いろいろな式

最大・最小を求めるときに利用する「絶対不等式」が頻出です。その中では「相加平均・相乗平均の関係(3変数、4変数)」が目立ち、数学の大切な考え方である多変数への拡張の仕方も問われています。

【出題例】

・相加平均・相乗平均の関係 2024年愛媛大、2021年浜松医大、2012年新潟大、2009年三重大

・三角不等式 2025年愛知教育大、2016年順天堂大

図形と方程式、ベクトル

代数的な計算で図形的な性質を証明できるかが問われます。座標、ベクトル、初等幾何のどれを用いるかによって、証明の難易度が異なることもあり、アプローチの仕方もポイントの1つといえます。例えば、2013年に大阪大で出題された「点と直線の距離の公式」の証明は、座標(2点間の距離の公式)を用いるよりも、ベクトル(法線ベクトル)を用いる方が簡単です。

【出題例】

・点と直線の距離の公式 2013年大阪大

・2直線の直交条件 2013年順天堂大、2001年お茶の水女子大

・成分表示された2つのべクトルの平行条件 2023年九州大

・重心の位置ベクトル 2021年大阪教育大

・共面条件 2022年順天堂大

・三角形の面積公式 2003年大阪教育大

極限、微積分

高校の極限、微積分は定義や計算方法を学ぶ基礎的な段階ですが、大学になると概念を深く理解することや抽象的な思考、厳密な証明が求められます。その準備段階として、極限、微積分の様々な定理公式が出題されています。

【出題例】

・等比数列の極限 2025年豊橋技術科学大

・の極限 2016年大阪教育大、2013年大阪大、2006年弘前大

・三角関数の導関数 2024年横浜市立大、2013年大阪大

・微分係数の定義 2024年三重大、2023年慶応大

・微分可能と連続 2016年大阪教育大

・和の導関数 2022年九州大

・積の導関数 2007年順天堂大、2000年お茶の水女子大

・和の定積分 2022年九州大

・定積分の公式 2007年岡山大、2006年熊本大

2.「定理公式の証明」を学習するメリット

上でも述べたように、「定理公式の証明」には数学の大切な考え方がたくさん詰まっています。証明ができるようになると、忘れてしまった定理公式が導けることや、証明問題で得点できること以上に、「数学の問題をどう考えるのか」がわかるようになることが大きなメリットです。真の基礎力が定着したといえるでしょう。

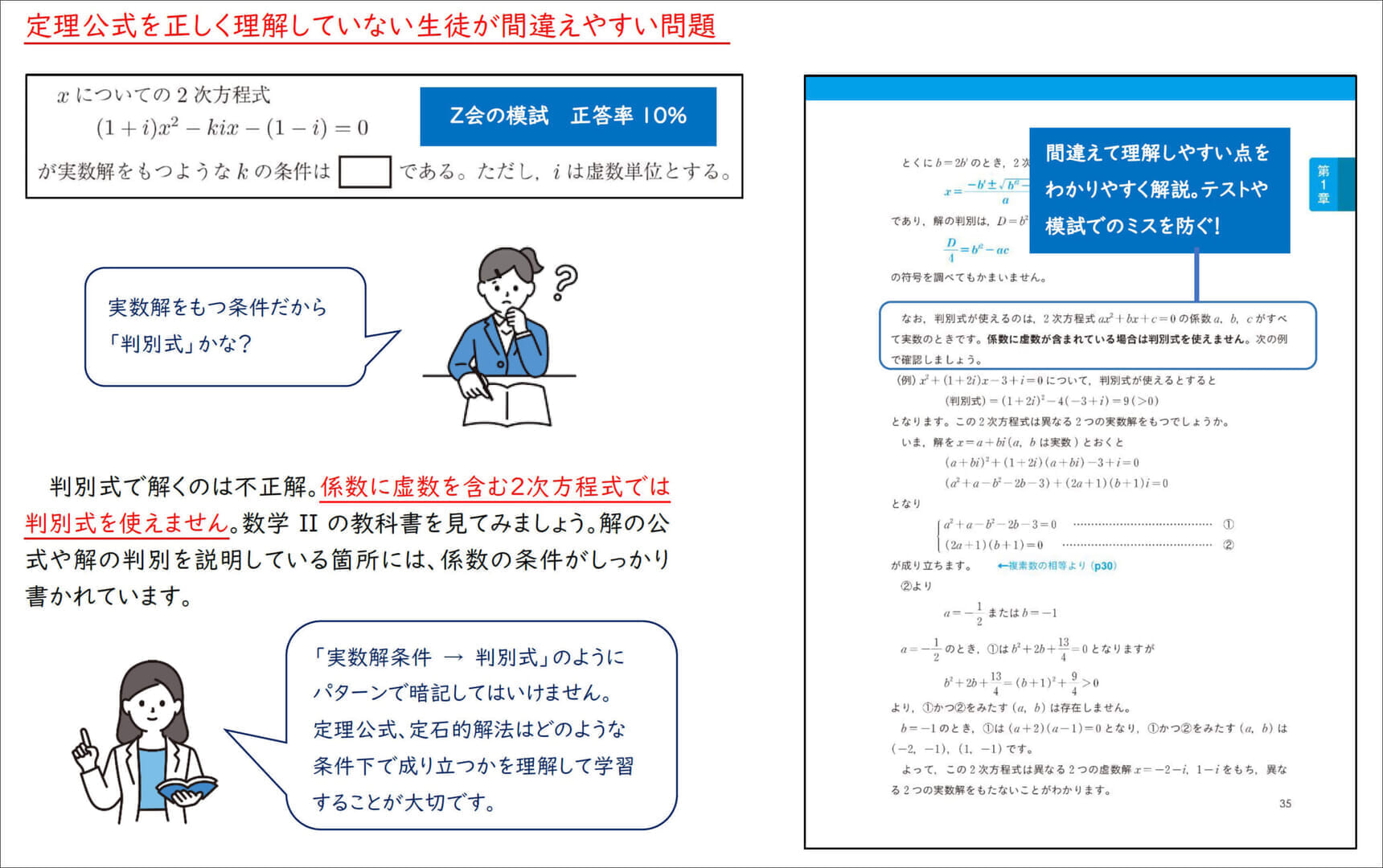

数学の成績が伸び悩んでいる生徒は、「例題の解法をただ覚える」学習をしがちです。その類題が出題されれば、覚えた解法にあてはめて解くこともできますが、模試で出合う初見の問題や、入試で差のつくちょっとひねった問題は、解法がわからず、解くことができなくなります。考え方を身につけることは遠回りに思えるかもしれませんが、数学の実力アップの近道です。

そこで、「模試になると点数が取れなくなる」生徒に、「ただ覚えるのではなく、理解を深め、忘れない勉強をしてほしい」という思いを込めて書籍を制作しました。

『定理・公式から学ぶ 数学I・Aの考え方 チェック&リファレンス』

2023年に高校1、2年生を対象に本書のモニターを募集しました。35人が4か月間取り組み、毎月アンケートに答えてもらいました。そのうち、4人の声を紹介します。

① 高校1年生理系/数学はどちらかといえば苦手

応募理由

普段の学習ではチャート式の例題を何度も解いて、解法を暗記するようにしているのですが、定期テストの点数や模試での偏差値は思うようになりません。そのため、解法を暗記するだけでは身につかない「数学の定理公式を問題に使うまでの道筋や考え方」を身につけたいと思ったからです。

学習後の感想

解説が非常にわかりやすく、心の支えになりそうなほどの安心感があります。数学に対しての抵抗感が減り、暗記から理解を中心とした勉強にシフトすることができました。

② 高校1年生理系/数学は苦手

応募理由

非常に進度が速い高校の数学の授業に対応するのに非常に苦戦しており、場合の数と確率など理解が不十分なところが多いため。

学習後の感想

高校に入学して高校数学の難解さに強い苦手意識を感じていたものの、この参考書を手にしたことで、各単元の本質をしっかりと理解して、なんとか学校の授業についていけました。

③ 高校1年生理系/数学は苦手

応募理由

模試のように様々な問題が一度に出題されるようなテストで、どの公式をどのように使えばよいのかわからない、また、解き方の手順や解答の書き方がわからないので、問題が解けないことが多いです。そこから、もともと好きで得意だったはずの数学が苦手になり、嫌いになりました。入試のことも心配です。この機会に、その悪循環から抜け出す第一歩を踏み出したいです。

学習後の感想

教科書や問題集では膨大な量の単元が、わかりやすく短くポイントがまとめられていて、学習しやすかった。さらに、余白をたくさんとってあるおかげで、気が滅入ったりすることもなく、その上問題を解くときに直接書き込めるので使いやすかった。

④ 高校2年生理系/数学はどちらかといえば得意

応募理由

学校で定理や公式は覚えなさいと言われてきたが、私は暗記が苦手。公式や定理を学ぶのにいい教材がなくて悩んでいた。

学習後の感想

定理の解説がわかりやすかった。説明の意味がわかると「この解き方キモい!(解けて楽しい数学好き!)」となる瞬間があり、楽しめました。

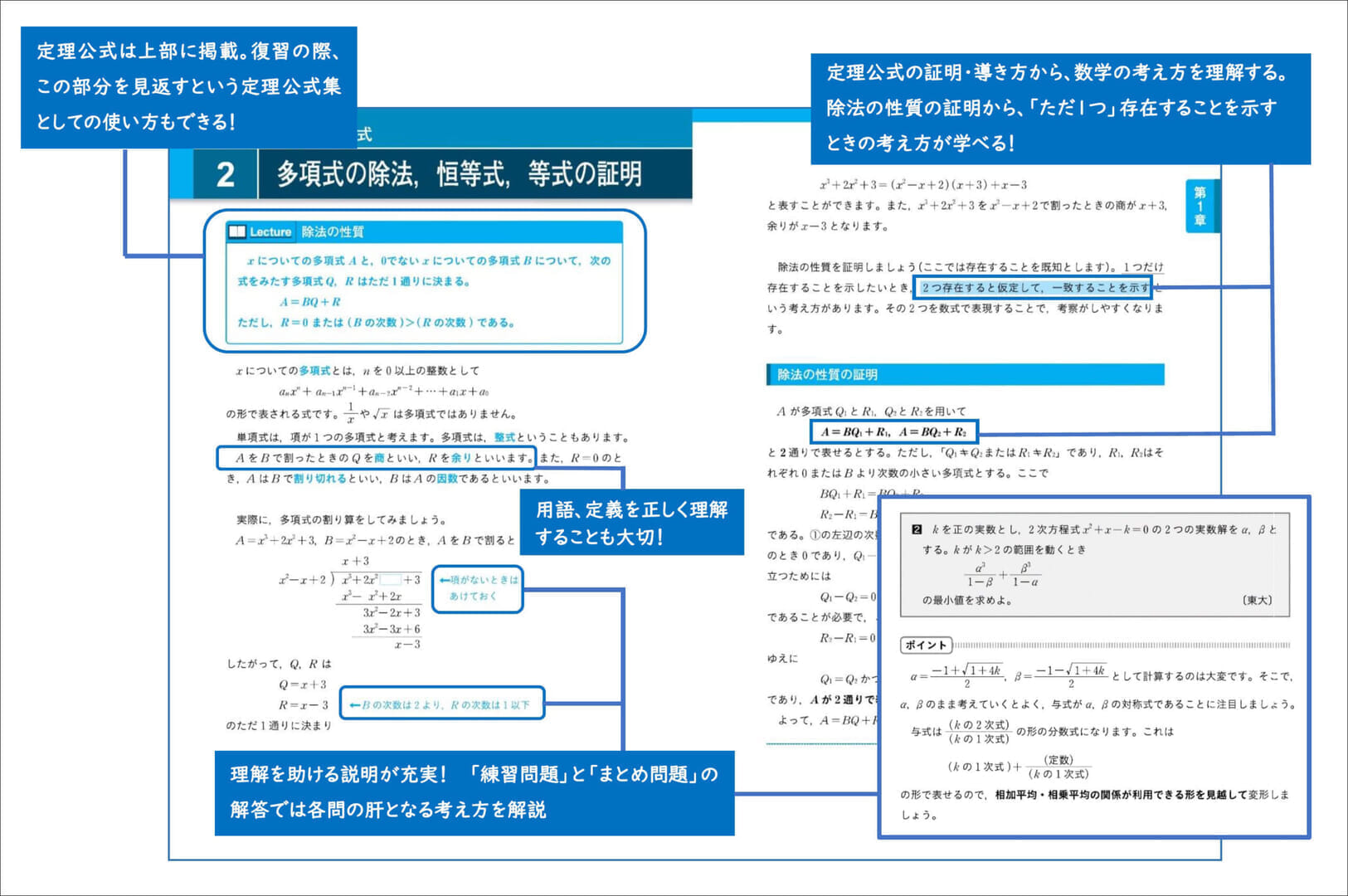

「定理公式や概念についての理解は深まるが、演習量が少ない。」というお声もあったため、続巻の数学II・B+Cでは章末に「まとめ問題」を追加し、演習量を確保しました。また、理解をさらに深められるように、解答では各問の肝となる考え方を「ポイント」として解説しました。

『数学II・B+C[ベクトル]の定理公式がわかる講義』

※ 数学I・Aとタイトルは異なりますが、同じコンセプトの書籍です。

本書の特長を紹介します。

「定理公式の証明からどう考えるのか」が学べる本シリーズは、「模試になると点数が取れなくなる」生徒のお悩みを解決できるはずです。生徒の数学力向上への一助としてご活用いただけますと幸いです。

最新の記事

- 新しくなった「Z会テストエディター」 本文データダウンロードもテスト作成もこれ1つで完結!

- Z会の 添削+トレーニング 導入事例|上智福岡中学高等学校

- Z会の 添削+トレーニング 導入事例|穎明館中学高等学校

- Z会の 添削+トレーニング 導入事例|豊川高等学校

- Z会の 添削+トレーニング 導入事例|八千代松陰中学校

- 英語4技能実践例ガイド【第3回】

- 『解いて身につく! 必携古文単語345』~大学入試で求められる古文の力と、本書の特長~

- 共通テスト国語、新課程入試の特徴と今後の対策 ~『ベーシックマスター国語』シリーズ~

- 新課程での共通テスト英語は「10分演習」から。Z会『共通テストドリル英語 10 minutes』

- 英語4技能実践例ガイド【第2回】

Contact

小学校~高校の先生・職員の方

【東京営業所】

月〜金 午前9:00〜午後5:30

(年末年始・土日祝日を除く)

(年末年始・土日祝日を除く)

Fax:03-5280-0071

【大阪営業所】

月〜金 午前9:00〜午後5:30

(年末年始・土日祝日を除く)

(年末年始・土日祝日を除く)

Fax:06-6195-8560

【書籍に関するお問い合わせ】

月〜金 午前9:00〜午後5:30

(年末年始・土日祝日を除く)

(年末年始・土日祝日を除く)

Fax:055-989-1436

【Webからのお問い合わせ】

大学の先生・職員の方/法人の方

月〜金 午前10:00〜午後5:30

(年末年始・土日祝日を除く)

(年末年始・土日祝日を除く)

Fax:03-5280-0071

【大学の先生・職員の方】

【人事・研修担当者様】

【取材のご依頼】