近年の大学入試で求められる国語の「知識」 ─新刊『入試 漢字・語彙2700』から『現代文キーワード読解』へ─

Z会ソリューションズ 先生向け教育ジャーナル

Z会ソリューションズでは、中学・高等学校の先生向けに教育情報を配信しています。大学入試情報、文部科学省の審議会情報をはじめ、先生方からお伺いした教育についてもご紹介します。

大学入試の国語で求められる力は、大きく「知識」と「読解」に分けられます。入試で記述式問題が出題される場合は、「知識」と「読解」に加えて、「記述・表現」の力も問われることになります。前回の国語の記事では、「記述・表現」を中心に東京大学の入試問題から1題取り上げ説明しました。

【学校向け】難関大入試で求められる国語力とは、Z会のサービスをご紹介

本記事では、近年の大学入試で求められる国語の「知識」、「知識」から「読解」へのつなげ方について解説します。

近年の大学入試で求められる国語の「知識」

─2025年・2024年共通テストの例

そもそも、大学入試で求められる国語力の基礎として「知識」が挙げられます。現代文であれば、漢字などの語彙や、文章読解の前提になる一般教養、古文・漢文であれば、古文単語や漢文の基本的な単語、古典文法や句形などを指します。そのうち、現代文で挙げた漢字などの語彙や、文章読解の前提になる一般教養といったものは幅広く、現代文・古文・漢文といったジャンルにとらわれない基礎事項と呼べるものです。

たとえば、2025年の共通テスト本試験でも、次のような解答上、基礎的な「知識」として知っておきたい漢字・語句の絡んだ出題が見られました。

■2025年本試験

| 第1問論理的文章 | 問1漢字問題 | 「雑貨」「散策」「呈する」「一掃」「忌まわしい」 |

|---|---|---|

| 問6内容説明問題・傍線部 | 「示唆」 | |

| 第2問文学的文章 | 問5表現説明問題・選択肢 | 「比喩」「擬人法」 |

| 第3問言語活動、 図表と資料 |

問2表現問題・文章・選択肢 | 「外来語」「概念」 |

| 問3ⅰ資料把握問題・選択肢 | 「著しい」 | |

| 第4問古文 | 問3ⅱ和歌説明問題・選択肢 | 「嫉妬」 |

| 第5問漢文 | 問3解釈問題・傍線部 | 「不如」=書き下し文:如かず |

| 問6複数文章問題・選択肢 | 「演繹的」「帰納的」 |

また2024年の共通テストから、漢字問題以外で解答上の「知識」として知っておきたい語句が絡んだ出題例を取り上げてみます。

■2024年本試験

| 第1問論理的文章 | 問4理由説明問題・傍線部 | 「周到に」 |

|---|---|---|

| 第2問文学的文章 | 問1意味問題・傍線部 | 「うらぶれた」「もっともらしい」「やにわに」 |

| 第3問古文 | 問1意味問題・傍線部 | 「とみのこと」 |

| 第4問漢文 | 問2意味問題・傍線部 | 「膾炙人口」=書き下し文:人口に膾炙す |

■2024年追試験 |

||

| 第1問論理的文章 | 問3理由説明問題・傍線部 | 「不可分」 |

| 問5内容説明問題・傍線部 | 「担保」「指標」 | |

| 第2問文学的文章 | 問1理由説明問題・傍線部 | 「鼻白む」 |

| 問2内容説明問題・文章 | 「如才ない」 | |

| 第3問古文 | 問5資料読解問題・資料 | 「果報」 |

| 第4問漢文 | 問4内容把握問題・文章 | 「所以」 |

上記の問題は、語句の意味問題だけではなく、語句の「知識」が前提となる問題、さらには古文・漢文で出題されるものの、いわゆる一般教養として覚えておきたい語句が関わる問題です。もちろん「示唆」「周到」「不可分」「担保」「指標」などは漢字問題でも問われますが、共通テストで解答するためには意味も押さえておく必要があります。

これらの問題は語句の意味を正しく知らないと正解することが極めて難しいものであり、文章読解の前提としての一般教養を絡めて出題した例ともいえましょう。このような共通テストの例に加えて、近年増えている総合型選抜などの基礎学力テストでも文章読解の前提としての一般教養が問われるケースが見受けられます。

したがって、近年、大学入試の国語では文章読解の前提になる一般教養を身につけておく必要があるといえましょう。

『入試 漢字・語彙2700』

─重要漢字の書き・読み・意味に加え、「読解」に重要な語彙も習得する

このような文章読解の前提となる「知識」が身につけられるように、Z会では『入試 漢字・語彙2700』をリリースします。過去の大学入試で出題された漢字だけではなく、文章読解上必要な語彙も習得できるよう、漢字編・語彙編のパートで構成しました。

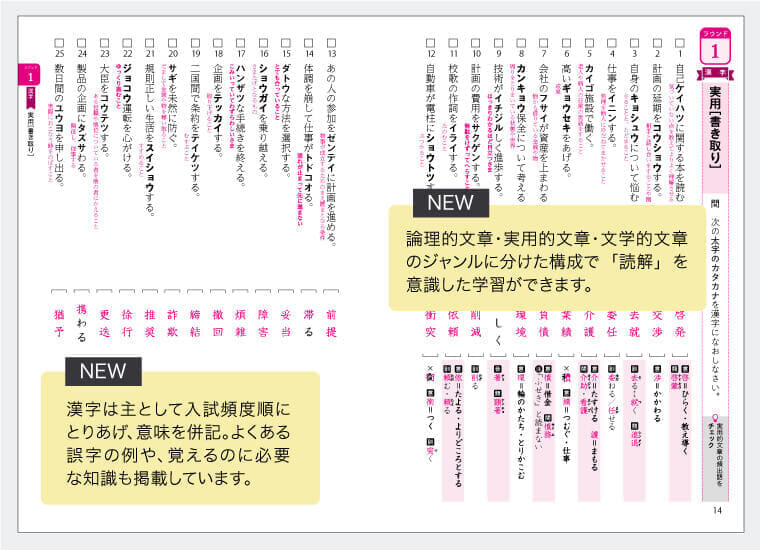

●漢字編

漢字は書き・読みだけではなく、意味も覚える必要があります。下段によくある誤字の例や覚えるのに必要な字義を豊富に掲載し、意味とつながる形で覚えられるよう設計しました。また、入試に出やすい頻度順を軸に取り上げつつ、学習単元を論理的文章・実用的文章・文学的文章という文章のジャンルで分け、「読解」につながるよう設計しました。

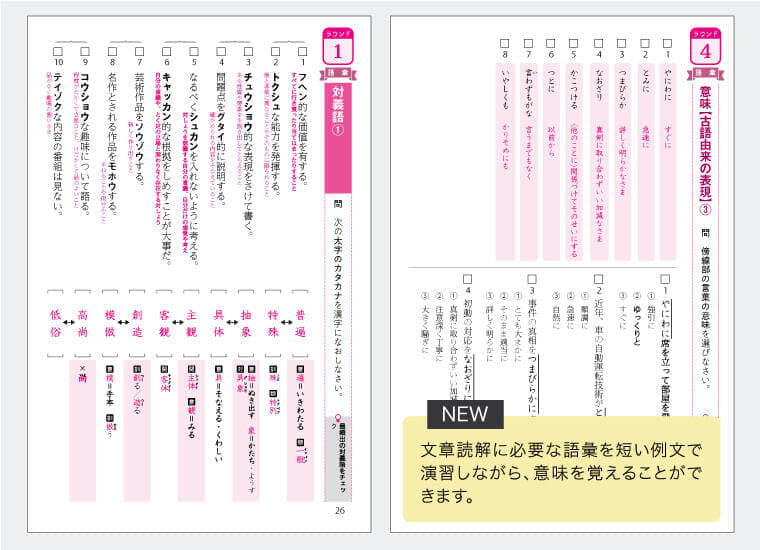

●語彙編

単なる頻度順ではなく、「読解」の前提として覚えておきたい語をテーマ別に設けました。まず「対義語・類義語/似ている字/同音異義語・同訓異字」といった関連付けて覚えておきたい重要語を取り上げ、さらに「論理重要語/文学重要語/実用重要語/古語由来の表現/故事成語/カタカナ語/文語文の表現」といったテーマ別の構成で「読解」に必要な語を取り上げました。文章読解の前提になる一般教養として現代文・古文・漢文といったジャンルにとらわれない国語の「知識」が身につくよう意図しています。

『入試 漢字・語彙2700』から『現代文キーワード読解』へ

─「知識」を「読解」につなげる

近年見られる生徒の傾向として、「知識」と「読解」の理解が分断してしまっている、あるいは、「知識」と「読解」がつながらない例が挙げられます。そこでZ会の書籍『入試 漢字・語彙2700』では、まず短文で「知識」と「読解」がつながっていることを意識化するよう設計しています。そして、『現代文キーワード読解』では文章の中で「知識」を学びながら「読解」力がつくように設計しています。

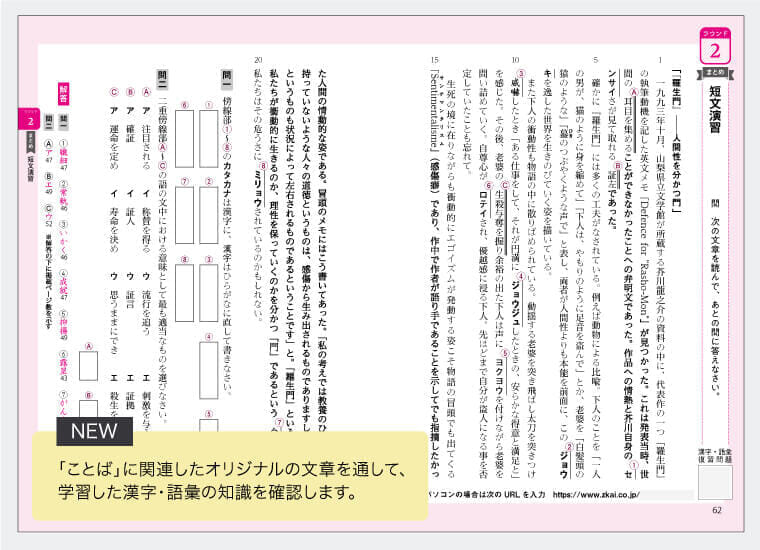

●『入試 漢字・語彙2700』短文演習

『入試 漢字・語彙2700』では、学習した漢字や語彙に関連するオリジナルの文章を用いた短文演習を設けました。覚えた漢字や語彙の「知識」を使って「読解」することで文章を理解できる設計にしています。短文演習のテーマも「羅生門」「百人一首」「故事成語」といったもので、現代文・古文・漢文というジャンルに縛られない、かつ、定番の作品を振り返りながら「読解」につながるようにしています。

●『現代文キーワード読解』

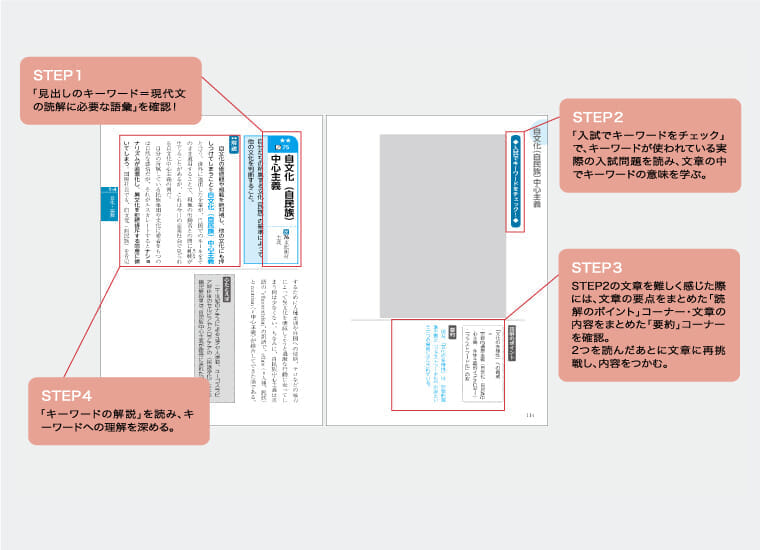

『現代文キーワード読解』は、文章の中で、キーワードを学びながら「読解」する力を身につけられるように設計しています。近年の入試を分析して選定したキーワードについて、配列に工夫をしつつ、キーワードと文章とをセットにした構成をとっているので、文章を通して同じカテゴリーのキーワード同士を関連づけながら、意味や使い方を学ぶことができます。また、小説語も、実際の文学作品で用いられた例とともに各作家に関するコラムなども掲載しているため、語句の意味だけではなく、作品や作家の関連する「知識」もつなげて覚えることができ、読書経験のきっかけになります。

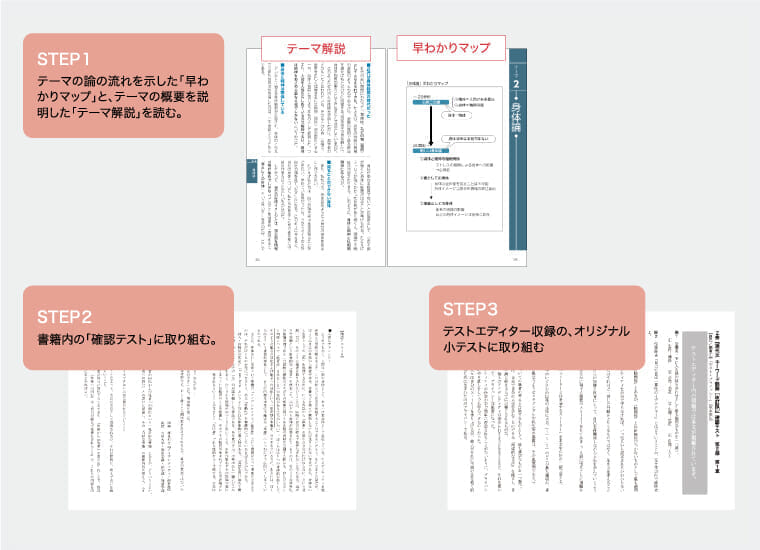

さらに、国語では、「読解」する際に文章背景の「知識」が前提とされる場合が多くあります。『現代文キーワード読解』では、大学入試でよく出題されるテーマを厳選し、全体像をつかみやすくするようにビジュアル化した「早わかりマップ」で流れを示した上で、各テーマの全体的な知識を得られるよう解説しています。さらに書籍内に「確認テスト」を設け、「知識」を正確に把握して「読解」につなげられているかを確認できるようにしています。

※ご採用いただいた特典として、「テストエディター」内にオリジナル小テスト(上記 STEP3)をご用意しております。

「知識」を「読解」につなげる、『入試 漢字・語彙2700』『現代文キーワード読解』をぜひご活用ください。

・『現代文キーワード読解[改訂版]』

Z会編集部 編 | 価格(税込)990円 | B6変型 | 2色刷 | 本体 360ページ |

発行年月:2015年7月 | ISBN:978-4-86531-042-9

・『入試 漢字・語彙2700』

Z会編集部 編 | 価格(税込)880円 | B6型 | 2色刷 | 本体 320ページ |

発行年月:2025年3月 | ISBN:978-4-86531-645-2

最新の記事

- 【学校専用】スモールステップで着実に力がつく小論文対策

- 『2026年用 共通テスト対応模試 パワーマックス国語』 〜新課程初年度の共通テスト分析を踏まえた本書の特長〜

- 【2026共通テスト数学】新課程2年目対策! ~2025年度分析と対策ポイント~

- 【2026年度大学入学共通テスト対策】新課程初年度! 2025年度共通テスト英語の徹底分析と『パワーマックス英語』改訂のポイント

- 【学校向け】東京大学入試の国語で得点できる力を養うために必要な対策~2025年度入試問題Pick up!〜

- 共通テスト英語リーディング・リスニング対策のはじめの1冊 ~1回10分で、共通テスト全問の対策を網羅~

2025年5月からはダウンロードにて2025年度本試験傾向に合った新作問題のご提供を開始! - 英単語集の定番がより使いやすく大改訂!『速読英単語 必修編[改訂第8版]』

- 生徒の「数学的に表現する力」を伸ばす添削指導 ~添削指導の時間を確保できずにお困りの先生方へ~

- 【学校向け】Z会の実力テストから見える「模試になると点数が取れなくなる」生徒の課題

- 近年の大学入試で求められる国語の「知識」 ─新刊『入試 漢字・語彙2700』から『現代文キーワード読解』へ─

Contact

小学校~高校の先生・職員の方

【東京営業所】

月〜金 午前9:00〜午後5:30

(年末年始・土日祝日を除く)

(年末年始・土日祝日を除く)

Fax:03-5280-0071

【大阪営業所】

月〜金 午前9:00〜午後5:30

(年末年始・土日祝日を除く)

(年末年始・土日祝日を除く)

Fax:06-6195-8560

【書籍に関するお問い合わせ】

月〜金 午前9:00〜午後5:30

(年末年始・土日祝日を除く)

(年末年始・土日祝日を除く)

Fax:055-989-1436

【Webからのお問い合わせ】

大学の先生・職員の方/法人の方

月〜金 午前10:00〜午後5:30

(年末年始・土日祝日を除く)

(年末年始・土日祝日を除く)

Fax:03-5280-0071

【大学の先生・職員の方】

【法人の方】

【取材のご依頼】