データで見る大学入試改革後の個別選抜~ダウンロード資料つき~

Z会ソリューションズ 先生向け教育ジャーナル

Z会ソリューションズでは、中学・高等学校の先生向けに教育情報を配信しています。大学入試情報、文部科学省の審議会情報をはじめ、先生方からお伺いした教育についてもご紹介します。

10年ほど前から大きな変化を遂げている大学入試。

平成 25(2013) 年 10 月 31 日に教育再生実行会議が、第四次提言「高等学校教育と大学教育の接続・大学入学者選抜の在り方について」を公表し、「大学入試改革」という言葉が世間一般にも知られるようになりました。

令和2(2020)年度から始まった「大学入学共通テスト」は大きな節目となり、世間からの注目も集まりました。

もちろん、この10年の間には「大学入学共通テスト」だけでなく大学入試に関する様々な改革が行われており、少しずつ変化が表れています。

特に、各大学が実施する個別選抜(入試)の状況は、大きく変化をしています。

その変化については、文部科学省が公表している「大学入試のあり方に関する検討会議」という有識者会議の関連資料内で確認することができます。

【参考資料2‐4】大学入学者選抜関連基礎資料集 第4分冊(制度概要及びデータ集関係)(その3) (PDF:8.7MB)

「4.個別選抜の実施状況等」箇所参照

大学入試のあり方に関する検討会議(第28回)配布資料より

上記資料は、令和2(2020)年度までのデータにとどまっているため、新たに令和4(2022)年度までのデータを追記し、個別選抜(入試)に焦点を当てながらその変化についてまとめました。

今回、Z会ソリューションズで作成した資料は、以下よりダウンロードしていただけます。先生方のご指導にお役立てください。

※「入試」「選抜」といった試験名称は、当時の名称をそのまま使用し、比較する際に〇〇選抜(旧〇〇入試)」と記載しています。

大学入試改革後における個別選抜(入試)の変遷

本記事では「大学入試改革は、第四次提言からスタートした」と定義し、これまでに発生した出来事について以下にまとめました。

主に各大学の個別選抜(入試)に大きな影響を与えたと考えられる要因(「政府や文部科学省、国立大学協会の提言や発表」「影響力のある大学の方針」「補助金等の措置」)を抜粋して記載しています。

平成25(2013)年度

– 教育再生実行会議(内閣総理大臣開催)が、第四次提言を公表

– 東京大学が、平成28年度入試から推薦入試の実施と後期日程廃止を発表(平成28年度に入学する者が対象)

– 大阪大学が、研究奨励AO入試(理)と国際科学オリンピックAO入試(理・工・基礎工学)を開始

平成26(2014)年度

– 大阪大学が、平成29年度入試から世界適塾推薦入試・世界適塾AO入試の実施と後期日程廃止を発表(平成29年度に入学する者が対象)

– 中央教育審議会が、「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について(答申)」を公表

– 文部科学省が、中央教育審議会答申を受けて「高大接続改革実行プラン」を公表し、取り組むべき重点施策とスケジュールを明示

平成27(2015)年度

– 文部科学省が、高大接続システム改革会議「最終報告」にて、具体的な方策に関する検討結果を公表

– 国立大学協会が、推薦入試、AO入試、国際バカロレア入試等を合わせた入学定員の目標を全体の30%とすることを発表

– 東京大学が、推薦入試(文一、文二、文三、理一、理二、理三)を開始

– 京都大学が、推薦入試(医、工)とAO入試(総合人間、文、教育、経済、理、医、薬、農)を開始

平成28(2016)年度

– 私立大学の定員充足率の基準が厳格化(定員厳格化)

– 大阪大学が、世界適塾推薦入試(医、歯、薬、工)と世界適塾AO入試(文、人間科、外国語、法、経済)を開始

令和2(2020)年度

– 大学入学共通テストが開始

– 入試区分が、「一般選抜」「学校推薦型選抜」「総合型選抜」に変更

最も大きな変化が起こっている私立大学

大学入試改革が始まり、個別選抜(入試)で数字に大きな変化が表れたのが、私立大学です。

「入学志願者数&志願者倍率」「入学者数における一般選抜(旧一般入試)と学校推薦型選抜(旧推薦入試)の割合」に大きな変化が表れています。

私立大学の入学志願者数と志願者倍率の変化

文部科学省資料からZ会ソリューションズにて作成

文部科学省資料からZ会ソリューションズにて作成

資料からわかるように入学志願者数と志願倍率は、平成12年(2000)年度から平成24年度まではほぼ横ばいでしたが、平成25(2013)年頃から数値を伸ばしています。

平成25(2013)年度から平成27(2015)年度までの上昇率は緩やかでしたが、平成28(2016)年頃から急激に志願者数と志願倍率が上昇しています。平成28(2016)年度から私立大学の定員充足率の基準が厳格化(定員厳格化)されたことで、私立大学の合格者が減少し、浪人を避けたい受験生がこれまでよりも複数の大学を受験した結果だと推測されます。

定員厳格化の影響は入学者の選抜経路にも表れている?

私立大学の入学者定員の厳格化の影響は、入学者の選抜経路にも大きな影響を与えています。

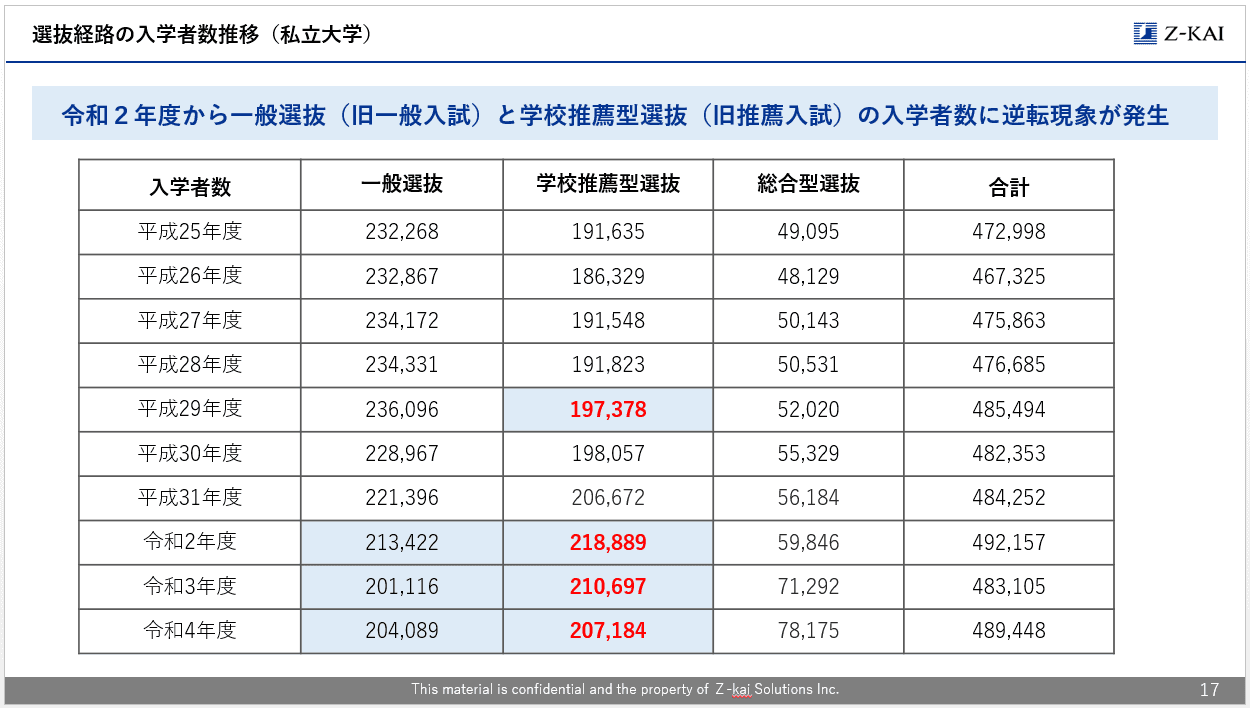

平成29(2017)年度に、学校推薦型選抜(旧推薦入試)を経由した入学者数は大きく上昇し、令和2(2020)年度以降、一般選抜(旧一般入試)を経由した入学者よりも多くなっています。

これは、複数大学を受験するケースが多い一般選抜(旧一般入試)よりも前の日程で合否が決定する生徒が増えたということを意味するため、令和2(2020)年度あたりから入学志願者数、志願倍率が減少傾向となった要因といえるでしょう。

令和2(2020)年度から一般選抜と学校推薦型選抜の入学者数が逆転

上記のような状況から、令和2(2020)年度から、一般選抜を経由した入学者数よりも学校推薦型選抜を経由した入学者数の方が多数派となっています。

文部科学省資料からZ会ソリューションズにて作成

国立大学の総合型選抜は募集定員と入学者数に乖離

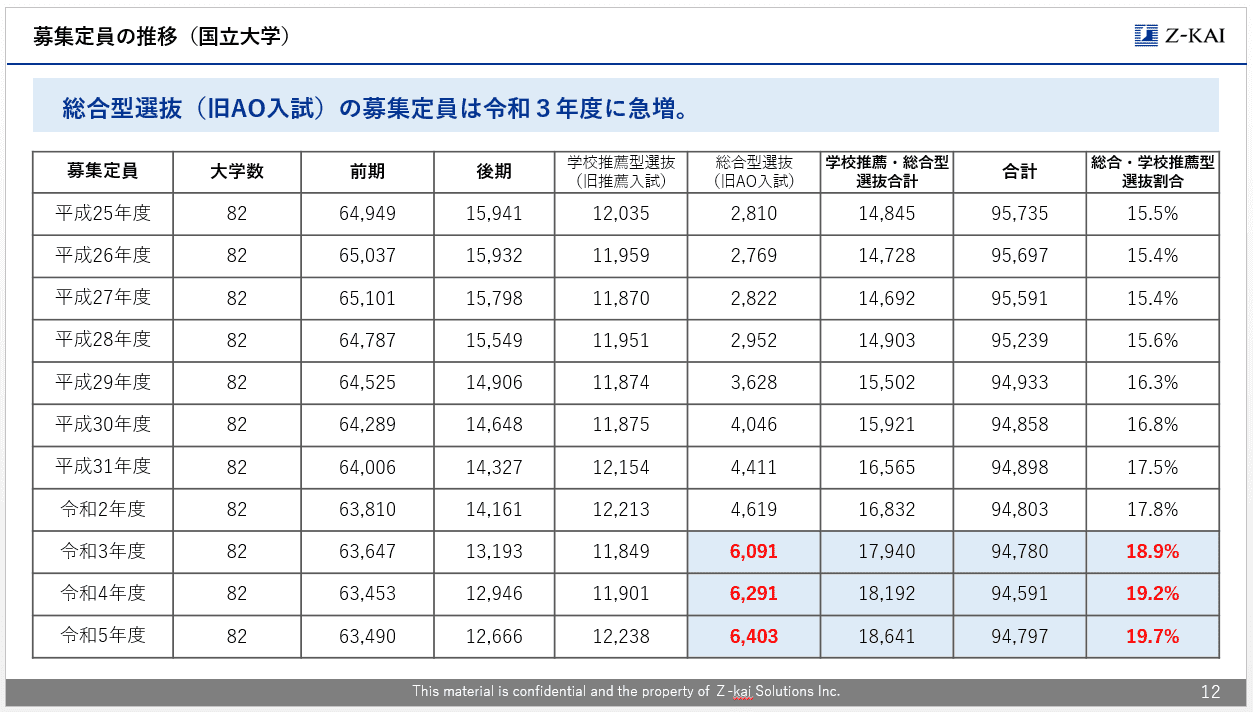

国立大学協会は、平成27(2015)年に「国立大学の将来ビジョンに関するアクションプラン 工程表」の中で、「推薦入試、AO入試、国際バカロレア入試等を拡大し、募集定員の30%とする」目標を掲げています。

実際に国立大学の「募集定員」の推移を見てみると、令和3(2021)年度に総合型選抜の定員が大幅に増加しましたが、令和4年度では、19.2%(18,192人)、最新の令和5年度であっても19.7%(18,715人)ととどまっている状況です。

国立大学の「募集定員」は毎年95,000人ほどで、30%となると28,500人ほどになるため、目標までは10,000人ほどの差があります。

文部科学省資料からZ会ソリューションズにて作成

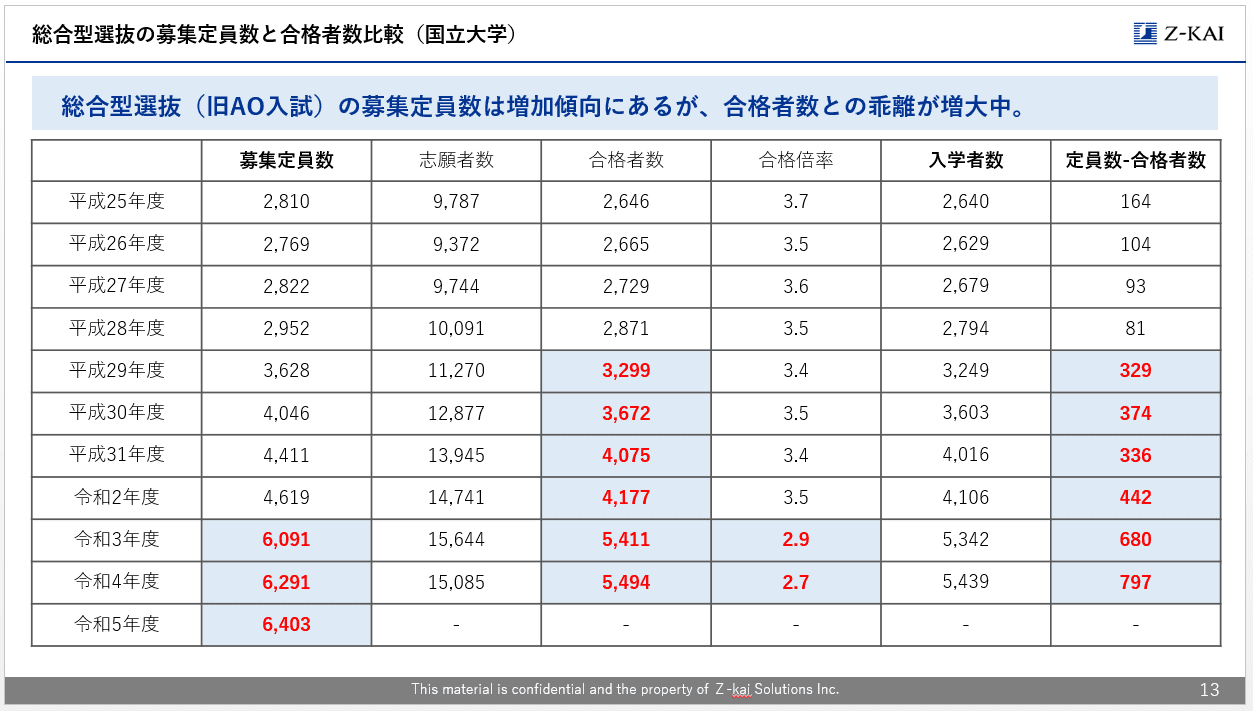

アクションプランの目標には届いていないとはいえ、以下の資料を見ると総合型選抜の募集定員は確実に増えており、総合型選抜経由の入学者数も増加傾向にあります。

ただ、総合型選抜の「募集定員数」と「合格者数」を比較すると、「募集定員数」の増加数に対して「合格者数」の増加数が緩やかなことがわかります。

合格倍率は年々下がっていますが、それでも「募集定員数」と「合格者数」に乖離が生じているところを見ると、大学側が意図的に合格者数を絞っているように見受けられます。もしかしたら、大学側が求める基準に到達していない受験生が多いのかもしれません。

文部科学省資料からZ会ソリューションズにて作成

今後、国立大学の定員数については、大学が求める基準に達するような受験者が増加することで変化していくのではないかと予想されます。

最新の記事

- 【学校向け】難関大入試で求められる国語力とは、Z会のサービスをご紹介

- 【学校向け】東京大学 前期2(A) 自由英作文の記述力向上をサポートするZ会のサービスをご紹介

- 【学校向け】東京大学 数学(理科)第3問の確率問題の攻略ポイント、入試と教科書のギャップを埋めるZ会のサービスをご紹介

- “精読”から“正読”へ! ~文章を正確に読み解く力を養う「正読現代文」シリーズ~

- 新サービス!「Z会の 添削+トレーニング」英語

- 「Z会の 添削+トレーニング」数学 ~記述模試の成績向上の一助に~

- 【学校専用】オリジナル添削シリーズ 「数学講座」 導入事例|横浜翠嵐高等学校

- 【学校専用】オリジナル添削シリーズ 「英作文講座」 導入事例|東京成徳大学中学・高等学校

- 【学校専用】オリジナル添削シリーズ 「英作文講座」 導入事例|佐賀県立鹿島高等学校

- 【学校専用】オリジナル添削シリーズ「小論文講座」導入事例|高知県立高知追手前高等学校

Contact

小学校~高校の先生・職員の方

【東京営業所】

月〜金 午前9:00〜午後5:30

(年末年始・土日祝日を除く)

(年末年始・土日祝日を除く)

Fax:03-5296-2842

【大阪営業所】

月〜金 午前9:00〜午後5:30

(年末年始・土日祝日を除く)

(年末年始・土日祝日を除く)

Fax:06-6195-8560

大学の先生・職員の方/法人の方

月〜金 午前10:00〜午後6:00

(年末年始・土日祝日を除く)

(年末年始・土日祝日を除く)

Fax:03-5296-2842

【大学の先生・職員の方】

【法人の方】

![志願者数の推移[画像]](https://www.zkai.co.jp/solutions/wp-content/uploads/sites/4/2023/03/shiansya.png)

![志願倍率の推移[画像]](https://www.zkai.co.jp/solutions/wp-content/uploads/sites/4/2023/03/shiganbairitu.png)